2025國際博物館日 曹丁波洋樓講座探討文化資產保存的制度與價值困境

為響應2025年國際博物館日,桃園龜山在地團隊「桃園回龜山陣線」於曹丁波洋樓舉辦講座,邀請成功大學建築學系博士榮芳杰教授以〈從曹丁波洋樓談文化資產保存與公共參與〉為題,從歷史建物保存實務出發,深入解析台灣在制度面與價值觀上的挑戰。

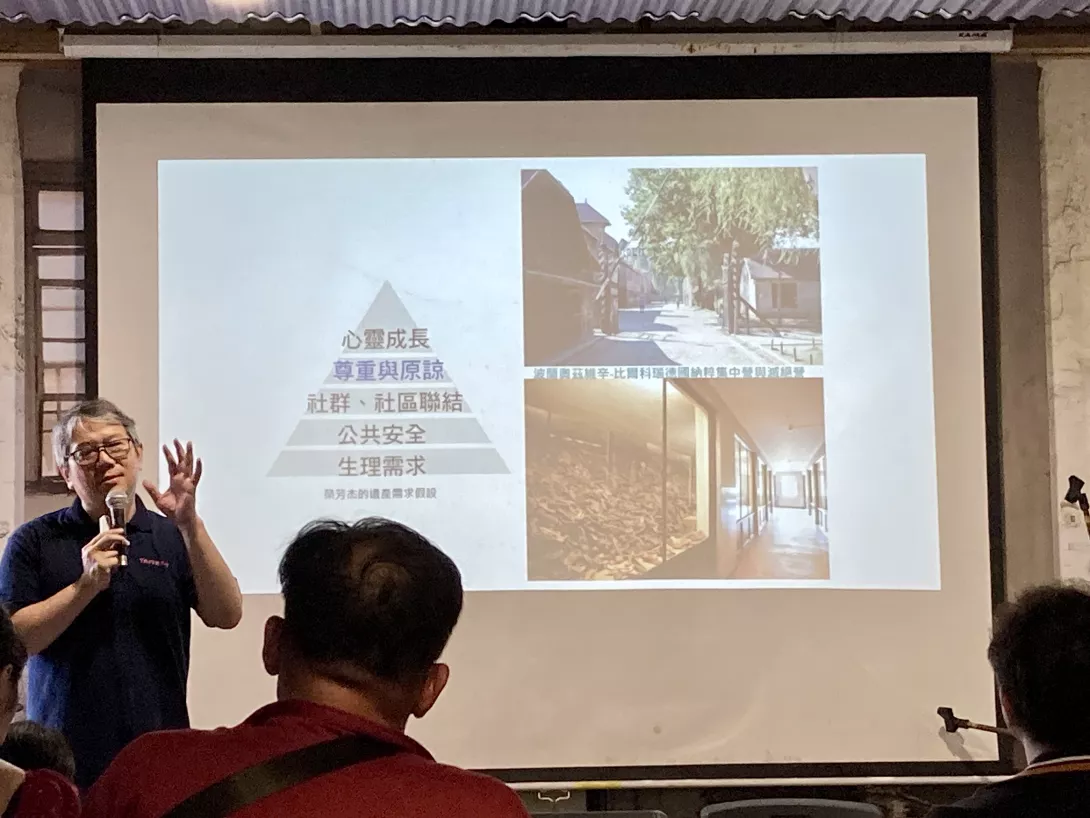

(照片不知為何在 Peopo 上就是會自動轉 90度,且無論怎麼調整都會變回這樣,所以請將就閱讀。)

講座開場由導覽志工簡介曹丁波洋樓的歷史,這座建於日治時期的三層樓洋樓原為曹丁波家族所建,融合了殖民地時代常見的西洋式元素,為地方重要的文化地景。然而,雖具有歷史價值,卻仍因文資法的制設計,而沒有變成法定古蹟。

類似問題在台灣各地文資案例中屢見不鮮,如萬華的林家古厝即因所有權分散,難以整合後代意見推動完整修復,即便目前部分空間作為「林宅故事館」對外開放,建築本體仍無法獲得全面維護。

榮教授指出,目前制度設計中常見的「委外經營矛盾」,表示:「懂文資的人通常無法賺錢,會賺錢的人通常不懂文資。」導致文化資產若想要對外開放,常陷入營利與專業斷裂的窘境。許多建築最後淪為無特色的餐廳或文創園區,招商來的市集與建築本身毫無關聯,錯失了與在地文化連結的機會。

對於長期經營與保存的可行性,榮教授也提到國外公益信託的案例,包括英國的國民信託(The National Trust)、彼得兔作者比翠克絲.波特捐出的土地、以及日本「龍貓森林」的公民募資保育模式,這些案例皆透過法律機制保障文化空間的獨立性與永續性。

然而,在台灣,公益信託的設計卻面臨重大限制——現行法律規定受託人僅能為銀行,而非真正執行保存任務的團隊,使得實務上難以推行。關於信託法的修法議題雖已被提出多年,卻遲遲無法落實。

講座最後,榮教授提醒大家:「文化資產的保存,不只是法律與經費的問題,更關乎我們集體如何看待歷史價值。」他認為唯有透過社會共識的建立,才能讓文化空間活得有意義,而非只用高達2000萬的罰金與6個月~5 年的有期徒刑恐嚇民眾,只給棒子不給蘿蔔。

本次活動吸引地方居民、文化工作者、及有志參與文資行動的青年參加,場後也進行熱烈交流,許多民眾表示透過講座重新思考了文化保存與地方參與的關係,並期待未來有更多開放空間可深入認識在地歷史。

回應文章建議規則: