台語為什麼會變調?從語言學角度解析三大原因

台語是一個高度聲調化的語言,除了每個字本身有調號,還會因為語句結構而出現系統性的變調,讓很多初學者(如筆者我)搞不懂規則。不僅單字有聲調,一進入語句語境,就會出現變調,而且變調後的音高還會依據詞性、語序、組合方式有所不同。

一個語言,為什麼會有這麼多變調規則?

其實,這些變調不只是為了「順口」,更蘊藏了語法、語用、歷史語音的演化邏輯。而台灣閩南語是變調系統最複雜的語言之一,比華語要細膩許多,這也是讓華語母語者的我們在學習上感到挫折的主因之一。

讓我們用大量例子,從語言學的角度帶來看看台語變調背後的深層機制吧!

一、語音連接的需要:講話「順」是關鍵

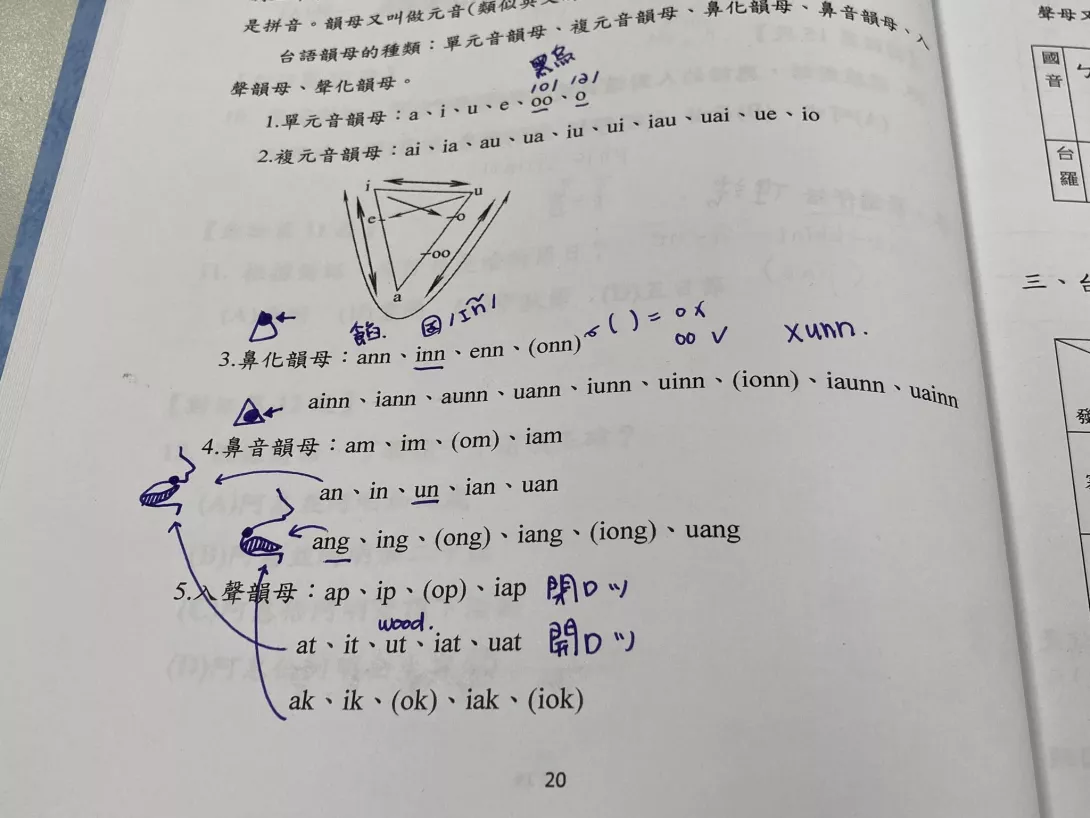

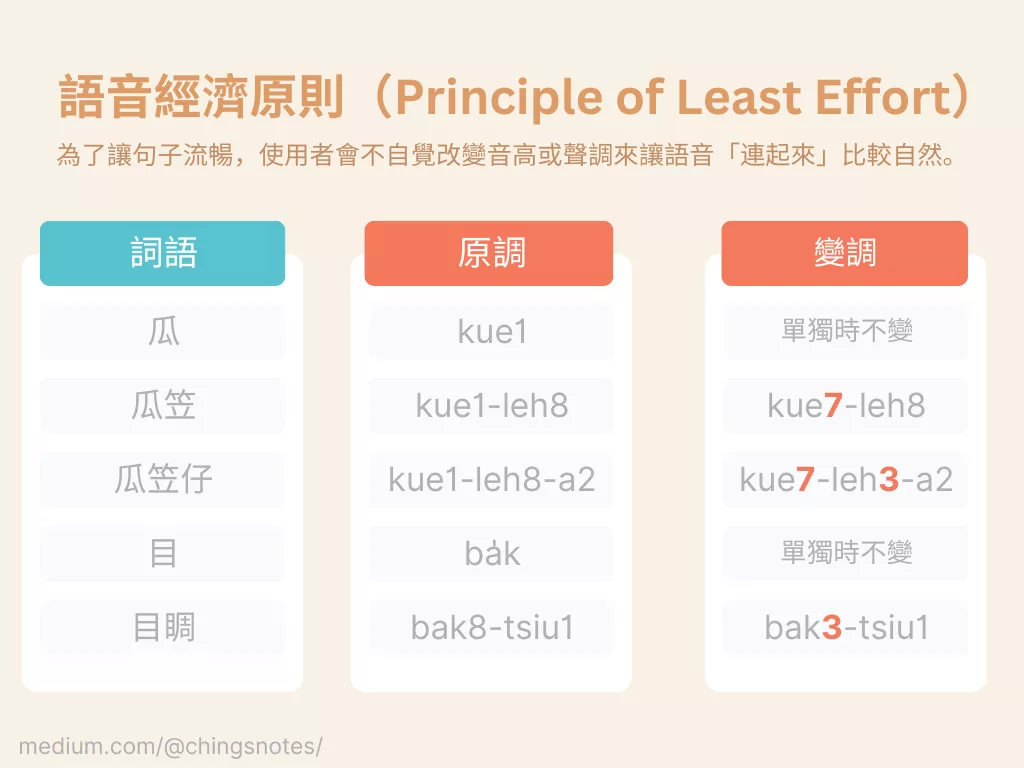

語言學中有一個原則叫語音經濟原則(Principle of Least Effort),意思是說,講話時人們傾向用最小的力氣,達到最清楚的表達,過程中語音會產生連續性、融合與簡化等現象。

也就是說,在連續語音中,語言使用者為了讓句子流暢,會不自覺改變音高或調值來讓語音「連起來」比較自然。

以台語為例,當我們說出一連串的詞彙時,往往只有最後一個字會保留原本的聲調,其餘前面的音節會依照特定規則產生「變調」。這種調整,不僅讓句子聽起來更流暢,也有助於讓句子的結尾或重點更突出。

這類的連貫現象在其他語言也有出現,例如英語的連音(連接語尾與語首的音)、日語的音便(おんびん)。但在台語這種聲調語言中,這樣的語流連接就會以「聲調變化」的方式實現。

而且台語的變調並非隨機,而是具有高度規則性的變化,例如:

- 原調 1 調(高平)遇到變調時會變成 7 調(中平)

- 原調 2 調(升調)會變成 1 調(高平)

變調的意思是,在孤立(單獨自己一個詞)時都是念原本的聲調,但跟別人結合、變成一組詞組後就改變聲調。也可以嘗試不改變,但念起來就不會這麼「順」,也沒有台語的韻律感。

這些變化讓語音在連貫的同時,依然保有辨識性,是語言在「說得快」與「聽得懂」之間取得平衡的結果。

二、語法語義的標記:變調也能「講文法」

當一個語言沒有很多明顯的語尾變化,就可能會用聲調來標示語法關係。

以台語為例,因為它不像英文有明顯的詞尾變化(如 -ed, -s 等),在語音有限的情況下,就只能靠語序與聲調變化來提示語法結構,幫助我們辨別詞語邊界或詞彙功能、快速區分講者所提出的詞是合成詞、修飾結構還是句法分層。

有些句子藉由變調與否,讓名詞轉換為動詞,聽者便能在沒有助詞的情況下,辨認語氣與句式。說話者也可以利用這種特性強調特定字詞或語句,避免產生歧異而造成傳達有誤。

這種用聲調作為語法標記的方式,在同樣沒有詞尾變化的漢語系統中非常常見,粵語、客語等也都有不同程度的變調或語音變化來提示句法結構。

聲調也可能被用來區分詞與詞之間的語意,例如「看」這個動作的輕重語氣差異,以及是否具有命令、陳述或邀請的語用功能。

三、歷史音變的積累:語言像老樹,枝葉盤根錯節

「一個音系中的語層疊置,可能包含了“時代”與“地域”兩個質素。」

— 張琨(1985)、張光宇(1990)

台語的聲調系統不是突然出現的,而是歷經一千多年演化,從古漢語的四個聲調(平、上、去、入),後來因為發音習慣的改變與地區語言的融合,慢慢長出如今的第六、七、八調(某些情況下甚至會出現第九調)。

大致上可以分成以下幾種歷史音變:

- 濁音清化:原本有濁音起首的字逐漸變成清音,也就是把濁音唸成清不送氣音如 b 唸成 p(ㄅ)、g 唸成 k(ㄍ)等,最常見的例子就是不講台語的台灣本地人在唸「我(guá)」時,時常無法發出[g]的音,只能唸[uá]。

研究者指出會發生這樣改變,主要是因為在長期在台灣推行華語教育的緣故(華語沒有濁音,在沒有學習或接觸其他語言的情況下,耳朵也不容易聽出清濁音的差異),而這項改變造成原本聲調、語音系統需要跟著改,才會念得比較順。 - 鼻輔音韻尾現象:漢語方言間大體上入聲韻的失落快於陽聲韻,而台語的古陽聲韻則發生了鼻化現象,例如古時唸[ta7]的膽,現在唸[tann2]。

- 語音融合與再分化:語音上的合併(merger)導致語言中原本不同的聲調或語音形式變得一致,為了維持語義區分,語言系統往往會產生新的變調規則加以補償。例如昨是[tsa1]、昏是[hng1],但昨昏(昨天)卻是連著唸的[tsang9];啥物常唸成[siann2、siannh]。

這些音變並非一次完成,而是分布在數百年的時間裡,在不同的地理區域以不同的方式發生。因此,即使是同樣來自閩南語系的地區,變調的方式與結果也可能不同。

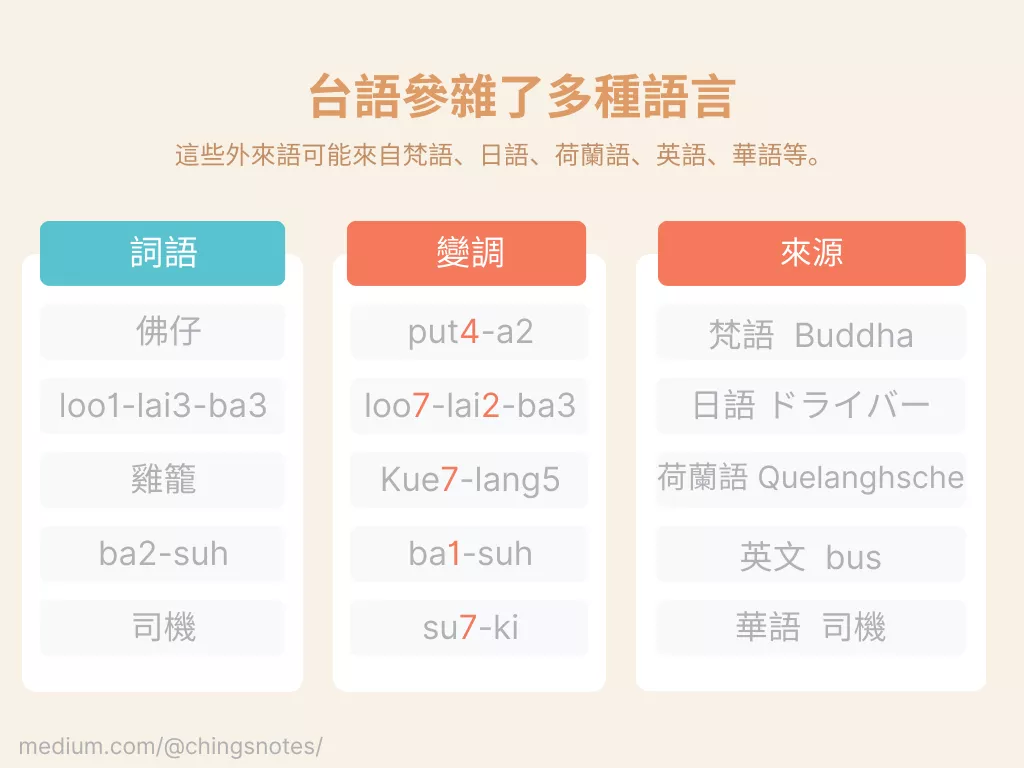

另外,語言不是封閉系統,而是隨著社會互動持續變化的結果。台語除了受到古漢語與各方言的影響外,也有大量外來語的影響,也使得原本的聲調系統在適應新語彙與新語境時,不斷產生微調與適應機制。

這種多樣性使得變調系統更為複雜,也讓語言學習、教學、與保存面臨更多挑戰,但同時不可否認的是,它本身就是豐富的文化資產。

變調,不只是發音,是語言的結晶

從語音學的角度來看,它是一種讓句子更流暢的調整;從語言學的角度來看,它是聲調語言中一種語法與語意的承載方式;從歷史語言學的角度來看,它是台語從古漢語以來語音變化的痕跡。

這些變調規則,儘管看似複雜,其實都是台語長期在生活中使用、演化、並與其他語言互動的成果。

台語的變調不是語言的障礙,而是語言為了表達清楚、講話順暢,在歷史脈絡下自然演化出的系統,用來幫助我們快速判斷詞語邊界、語意重點、語法關係。了解這些背景,不僅能幫助我們更有效學習台語,也能更深刻體會這門語言所蘊含的歷史記憶與文化智慧。

回應文章建議規則: