閱讀化身社會運動 見書店用書籍與活動串連在地故事

見書店店長楊雅萍說: 開這間書店的原因就是想要更多的在地的事情被發現,所以那個Sea跟See看見的見是同音,覺得那還蠻合的,那我們就先取個英文名字叫Sea to see,就是這個海洋跟它旁邊的陸地,都可以一起被看見的概念,才取了中文的名字就叫見書店。

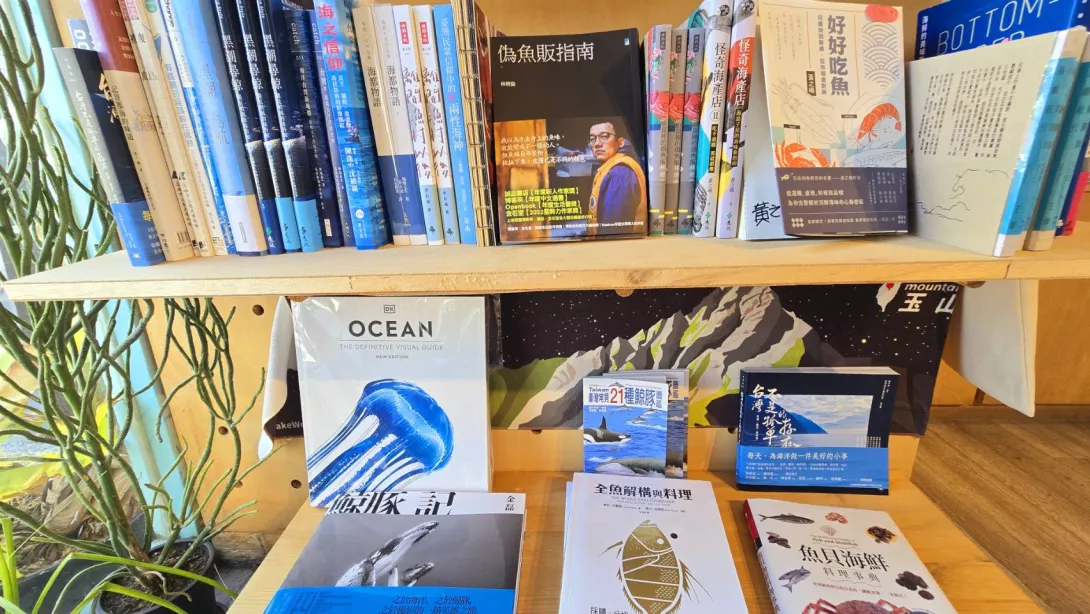

不同於一般人對獨立書店的印象,基隆海洋廣場邊的「見書店」位在基隆鬧區的黃金地段,以文化場域經營為核心,一樓結合書店與精選文創選物,二樓規劃藝文展覽活動舉辦及場地出租,並以「海洋」與「台灣」為選書重點,作為傳遞在地知識與文化的媒介。

見書店店長楊雅萍說: 當初在設定選書的時候,當然就希望有一個主軸就是亮點嘛,我可以大量的收集這類型的書,那基隆就是三面環山一面環海,那第一個想的就是跟海洋有關的書,海洋 山岳 然後跟自然相關的,就是跟土地相關的書籍都是不可或缺的,我覺得它是我們跟土地親近的一種方式,那跟台灣相關的書,議題性的選書,還有部分哲學的書籍,也是我們選書的方向。那我們書店最後面有一區有兒童書區,就是繪本書區,我自己很堅持你的理念跟美感是要往下延伸的,所以就還是有留一個繪本書區,是讓家長可以帶小孩子進來。

她接著說: 開這間書店是因為除了喜歡書之外,我們希望有一個空間出來是可以讓大家交流的,我們開在市區的書店,它隨時就會有人走進來,那走進來的人不一定是你的同溫層,它是一個可以打破同溫層的空間,你有這個交流就有碰撞,那有這個碰撞的話如果找得到原因,也許我們就可以彼此理解,辦了很多的走讀活動,就是希望讓大家多認識一點基隆這塊土地的故事,不管是人文啊 或者是生態啊,或者是像我們今天要走的魚市場啊,它都是走入地方然後挖掘更多在地的故事,讓本來不清楚的人可以接觸到這個故事之後呢,可能產生共鳴或者是情感,或者是他往後對這個地方有不同的觀點。

近期所舉辦的田野工作坊課程,就以《田野特調》書中各篇章出發,搭配三位作者針對實作操作面上,進行經驗分享及傳授, 讓學員獲得超越書本的收穫。

見書店店長楊雅萍說: 獨立書店它其實是一個地方的書店,它要有很濃厚的地方精神在裡面,地方精神可能就是不是代表我個人,可能代表我身處的這個地方,那基隆市有大山大洋,然後我們有很濃厚的地方文化,但是這些文化都是必需要被記錄下來的,那很多人對文化工作有興趣,或者是他對這個地方的故事有興趣,他不知道要用什麼樣的方法來介入,那我覺得田野工作坊就是一個很好的方法,可以讓對這個課程有興趣的大家聚合在一起,一起討論一起發想,然後一起觀摩彼此的作品,我覺得是一個很好的紀錄方式。

店長楊雅萍更進一步説明見書店的核心思想,有點像是slogan 的句子叫做開書店是一場持續進行的社會運動,在現在這個世代,我覺得社會運動是一個提醒我們要做對的事情的公民運動,我們都知道閱讀的人越來越少,那我們也知道這個原因是,可能是因為網路的興起啊,可能是因為閱讀人口減少,各種不同的原因,那你看我們在書店裡面辦很多活動,我們就是想要進行更多的交流,然後讓我們心裡面想說的話,要讓更多人聽見,那這個對我而言,它可能就是一個社會運動,靜靜的沒有抗爭的沒有喧嘩的,可是我們就在這個空間裡面做這樣的事情,把我們要宣揚的理念宣揚出去。

田野工作坊講師 王麗蘭說: 所以在我們辦的那一場,第一場新書發表會就是在教田野嘛,我是覺得那可以我們就來辦多一點系列的工作坊,見書店不只是辦田野的工作坊,它也做很多種相關的,比方說包含曾經辦過寫作的工作坊文學的啊等等,所以其實它的觸角是可以有很多層面的,見書店做了一個很好的平台的關係,跟閱讀有關啊文學啊地方啊,田野調查這些都是,對我來講已經算是很特別的一個獨立書店的做法了,而且也做得很好。

見書店不只是販售書籍的空間,更像是一個以基隆為起點的文化平台。店長楊雅萍將開書店視為一場靜默卻持續的社會運動,透過閱讀與在地行動,記錄並分享土地的故事,推動更多人認識、參與、並關懷這片土地。

公民記者 小柚子/葉淑蓮 基隆採訪報導

回應文章建議規則: