從澎湖馬公事件看未來空防新挑戰!

📍 演習驗證的現實:澎湖馬公基地連4日遭無人機侵擾

在 漢光41演習 期間,澎湖馬公基地連續四天被無人機侵擾,軍方卻未能有效驅離。這凸顯出台灣在 反無人機偵測與反制 上存在明顯缺口。

The repeated drone intrusions exposed a critical vulnerability — Taiwan’s counter-UAS capabilities remain reactive, relying mainly on jamming guns with limited effect.

目前國軍的反制手段幾乎還停留在 干擾槍,問題在於:

-

依賴 目視發現,夜間效能低下

-

必須 持續對準單一目標,難應付蜂群

-

缺乏追蹤來源能力,若對方使用 跳頻或定點航路,幾乎無解

🔎 偵測才是關鍵:「看得到,才打得到」

國軍規劃於 2025年底完成 26 套 AESA 雷達反無人機系統。雷達固然是骨幹,但在 城市、山區或行進間作戰,會有明顯盲點。

Detection is the decisive first step — without early warning, even the most advanced interceptors are useless.

國際案例啟示:

-

EO/IR + AI 偵測(如 Quell SkySpyke):360° 覆蓋,2–3 公里內快速辨識目標

-

單兵穿戴式感測(丹麥 MyDefence):隨時感知無人機接近,結合 ATAK 戰術系統

-

聲學陣列(烏克蘭):辨識 Shahed-136 馬達聲,提供追蹤數據給防空部隊

👉 對台灣而言,應建立 多層感測網:雷達 + EO/IR + 聲學 + 穿戴式裝置,形成 完整的「無人機雷達網」。

⚔️ 攔截手段:軟殺 vs. 硬殺

🔹 軟殺(Soft-kill)

-

干擾/GPS欺騙:適合大範圍防禦,對商用無人機有效

-

優點:低成本、不產生碎片

-

缺點:遇到加密跳頻、定點導航 → 幾乎無效

Jamming works well against commercial drones but fails against military-grade UAS with encrypted comms or autonomous modes.

🔹 硬殺(Hard-kill)

-

定向能量武器:雷射(如 Raytheon 10kW,單發僅10美元)、高功率微波(如 Epirus Leonidas)

-

智慧火力改裝:以色列 Smart Shooter 瞄具,步槍即可精準擊落

-

自動化防空武器:德國 Rheinmetall Skynex,以 35mm 可編程空爆彈攔截無人機與火箭

👉 最佳解方:台灣需建立 軟硬兼備、多層攔截體系,平時以軟殺維穩,戰時則須硬殺以確保戰場安全。

🇹🇼 建議:補齊台灣反無人機戰力

-

短期(1–2年)

-

引進 EO/IR 偵測器、單兵穿戴式感測器

-

普發夜視與熱影像裝備

-

在關鍵基礎設施建立 軟殺干擾網

-

-

中期(3–5年)

-

評估引進 Skynex / Smart Shooter 等成熟方案

-

本土開發 AI 輔助 EO/IR + 聲學辨識平台

-

-

長期(5年以上)

-

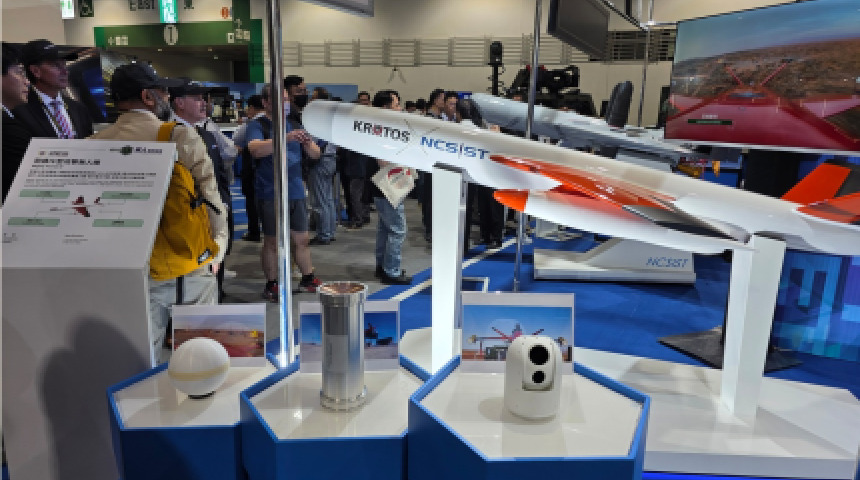

自主研發 雷射 / 微波定向能武器

-

與德國合作,打造 雲豹車體版 Skyranger 機動防空載具

-

📌 結語:台灣的下一步

無人機威脅已經不只是「騷擾」,而是 新世代空防挑戰。

俄烏戰爭 已證明:無人機對步兵、裝甲與補給鏈的殺傷力,與飛彈、砲彈相當。

Taiwan must transition from a peacetime counter-drone posture to a wartime-ready layered defense system — combining detection, soft-kill, and hard-kill solutions.

只有建立 「看得到 → 擋得住 → 打得下」 的完整鏈條,台灣的空域防護才算真正補齊。

回應文章建議規則: