國立海洋生物博物館盛情接待科學探究競賽海生館特別獎之獲獎團隊 館長勉勵新世代守護海洋

「2025年科學探究競賽—這樣教我就懂」的優勝隊伍於8月18日受邀前往國立海洋生物博物館(以下稱海生館)參觀,並獲海生館溫志宏館長設宴共進午餐。此次參訪活動由競賽主辦單位安排海生館特別獎之獲獎團隊,旨在表揚學生於競賽中的優異表現,並透過沉浸式的海洋科學體驗激勵學子持續探索科學之熱忱。

提升科學探究素養 多單位攜手辦理競賽

科學探究競賽—這樣教我就懂自2014年起舉辦,在教育部國民及學前教育署(國教署)指導下,由國立高雄師範大學、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心、國立自然科學博物館、國立臺灣師範大學、國立臺灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館及國立海洋科技博物館等單位共同主辦。競賽宗旨在於激發中小學生對科學的興趣,並培養其科學探究能力;歷年來參賽隊伍表現亮眼、成果豐碩,已成為培養我國青少年科學素養的重要品牌活動。

獲勝隊伍師生背景 小小科學家脫穎而出

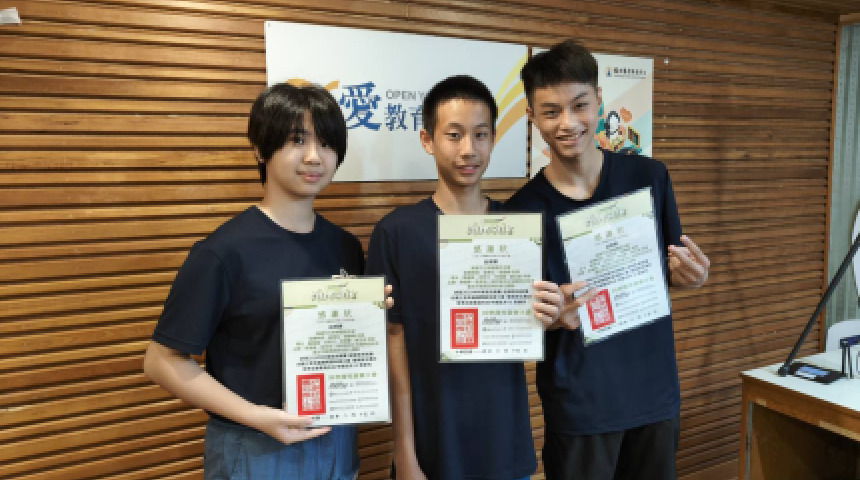

由臺北市私立金甌女子高級中學李涵瑜老師帶領的優勝團隊,包括建安國小楊宸曜、北教大附設實小黃柏樾與大安國小簡筠蓁三位學生,以作品 「酸溜溜的挑戰:pH探秘!光合作用助水草還原酸水」 在今年 6 月 14 日「2025年科學探究競賽—這樣教我就懂」決賽中脫穎而出,榮獲海生館特別獎。該專題透過生活化的科學問題設計,展現了學生對自然科學的觀察與創新思維。除了獲得精美的藍鯨玩偶外,團隊更獲得加碼邀請參訪海生館,並享有與館長共進午餐的殊榮。

深入海生館後場 探索海龜救援與水母奧秘

活動當天,海生館特別安排專人接待優勝師生,帶領他們參訪一般不對外開放的館內水族實驗區域。師生們親眼見證研究人員如何照養海洋生物,包括進入海龜救援基地了解受傷海龜的復育過程,並近距離觀察海龜救治設施的運作情形。此外,學生們還有機會在水母培育實驗室與美麗的水母互動,觸摸柔軟飄逸的水母,親身體驗海洋無脊椎動物的奇妙之處。透過館方專業人員的講解,孩子們對海洋生物保育背後的科學知識產生了濃厚興趣。

關注氣候變遷議題 發問海龜性別之謎

在海龜救援現場,學生們特別關注氣候變遷對海龜性別比例的影響等環境議題,表現出高度的好奇與責任感。他們主動向館方人員提問:氣溫升高將如何影響海龜族群?館方解釋了海龜「溫度決定性別」的現象——根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的資料,如果海龜蛋在低於攝氏27.7度的環境中孵化,孵出的小海龜幾乎都是雄性;相反地,孵化溫度高於31度時則幾乎全部為雌龜。聽到這些科學數據,學生們驚訝之餘也更加意識到全球暖化對海洋生態的深遠影響,現場頻頻發問討論,展現出主動學習與關懷環境的可貴態度。

餐敘交流鼓勵 館長勉勵投入海洋研究

午餐席間,海生館溫志宏館長親切地與師生們交流海洋知識與心得。他關心地詢問學生在競賽中的研究主題與收穫,並分享自己從事海洋生物研究的趣事與經驗。溫館長也在餐敘中勉勵學生:「要從小養成落實環境保護的習慣,未來才能投身海洋研究,共同推動永續海洋發展。」他鼓舞孩子們將對科學的熱情延續下去,期許他們長大後成為投入海洋保育與研究的生力軍。學生們則紛紛表示,此次參訪讓他們大開眼界,不僅學到了課堂外的海洋科學知識,更深刻體會到保護海洋環境的重要性。

難忘藍鯨巨骨標本 理解科研保育價值

參訪行程的最後,師生一行人來到海生館著名的「世界水域」展區大廳。在幽藍燈光照映下,一具長達20公尺的藍鯨骨骼標本自天花板懸空垂掛,模擬藍鯨下潛海洋的姿態,氣勢磅礡。面對眼前這全球最大動物的巨大骨骼,學生們無不瞠目讚嘆,心生敬畏——這具藍鯨標本是台灣有紀錄以來首次發現並完整保存的擱淺藍鯨,也是全臺唯一的藍鯨骨骼展示;而在全世界,公開展出的完整藍鯨標本目前也僅約25件,極為稀少珍貴。透過導覽解說,學生們了解到這副藍鯨骨架所承載的科研與保育價值:海生館運用創新的三軸式裝架與「爆炸式」分離展示手法,首度完整呈現藍鯨頭骨的細部結構,對未來藍鯨研究具有重大的參考意義;同時,館方將這頭藍鯨擱淺與重生的經過編織成保育教育故事,透過公開展示持續傳遞海洋環境教育與生態保育的理念,讓民眾更深入認識這種壯麗神秘的海洋生物。學生們在藍鯨標本前駐足良久,深刻體會到科學研究與自然保育緊密相聯,表示未來也希望為保護地球生態出一份力。

科學扎根見成效 盼學子成棟樑

此次海生館參訪活動讓競賽獲獎學生獲益良多,不僅拓展了科學視野,更在心中種下了熱愛海洋、守護環境的種子。競賽主辦單位表示,透過這樣的實地體驗,期望進一步激發年輕學子對科學探究與環境保護的熱情。未來也將持續結合多元資源,為中小學生打造高品質的科學教育舞臺,讓更多孩童有機會在做中學、從體驗中培養科學素養,為國家培育更多投身科研及永續發展的明日棟樑。

回應文章建議規則: