台灣農業的現代性困境:從補貼依賴到產業升級的漫漫長路

台灣農業的現代性困境:

從補貼依賴到產業升級的漫漫長路

一、 從烏來的一塊地說起:補貼政策的疊加迷思

【新北/烏來訊 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan】

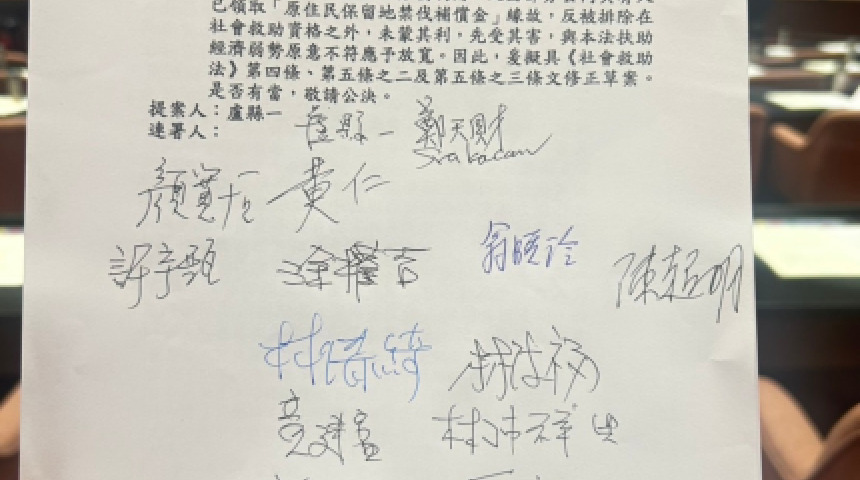

在新北市的烏來山區,一個看似尋常的農地故事,卻成了檢視當前農業補貼政策荒謬性的縮影。據報導,一塊原本用來耕作的土地,竟能同時領取高達五種不同名目的補貼。這塊地或許是原住民保留地,因此能獲得「原保地禁伐補償」,同時,它可能符合「休耕補助」,若地主將其轉作特定林業或景觀作物,又能再申請相關的「造林獎勵」或「景觀作物補貼」。若這塊地恰好位於特定生態保護區周邊,甚至可能再領取「生態補償」。這種層層疊疊、缺乏整合的補貼機制,讓土地不再是生產的場域,而是成為套利與領取補貼的工具。

資源錯置這塊地的故事,不僅僅是個案,它揭示了台灣農業政策長期以來的一大弊病:補貼發放的邏輯,已不再以生產效率或產業升級為核心,而是陷入了福利主義與政治考量的泥淖。補貼的初衷,是為了照顧弱勢、穩定農民收入,然而當補貼名目過多且互不設限時,其結果便是資源的錯置,以及農民對於補貼的過度依賴。這種現象讓外界質疑,這些每年數以億計的補貼,究竟是幫助農業轉型,還是鞏固了農業的「悲情」形象,讓它持續成為一個需要被「照顧」而非「發展」的產業。

二、 預算數字的背後:農業部的「福利化」傾向

當人們翻開農業部的年度決算書,一組組龐大的數字令人觸目驚心。多位受訪學者不約而同地搖頭,為農民感到抱屈。因為在這些決算書中,屢屢出現「超支併決算」的現象,顯示預算的使用早已超出原先規劃。這其中,占比最重的當屬高達新台幣465億元的「老農津貼」。除此之外,農民健保、職災保險、退休金提撥等社會福利性質的支出,也佔據了預算的一大半。這些數據明確地印證了外界對於「農業部變成福利部」的質疑。

然而,除了這些顯而易見的福利支出,農業部還有許多龐大的「特別收入基金」。其中六支基金,負責著更為複雜且金額巨大的任務,包括:公糧保價收購、天災救助、產銷調節以及進口損害救助等。這些動輒單項破百億的鉅資,雖然旨在保障農民基本權益與市場穩定,但其運作模式也同樣充滿挑戰。例如,公糧保價收購在過去曾是穩定糧食供給的重要手段,但在全球化競爭下,當台灣稻米價格遠高於進口米時,這項政策就成了巨大的財政包袱。

學者們指出,台灣並非沒有錢,但錢卻沒有用在刀口上。他們感嘆,一個經濟富裕的國家,農民的社會形象卻長期以來是「悲情」的代表。這種「悲情」並非來自天災人禍,而是來自於長達數十年的政策慣性。早在十年前,台灣對農業的各項照顧性質預算就已經突破了新台幣一千億元大關。十年過去,這個數字持續攀升,卻未能從根本上扭轉農業的困境。這個「兆元『慘』業」的標籤,正是資源長期錯置、投資與回報嚴重失衡的結果。

三、 台灣農業的想望:白領農夫的遙遠夢境

在許多人心中,台灣農業的未來藍圖應是另一番景象。那是一個充滿科技感與現代性的場景:農人不再是灰頭土臉、胼手胝足的勞力者,而是穿著輕便休閒衫的「白領農夫」。他們手持智慧型手機,透過App遠端監控作物的生長狀況,輕點螢幕就能精準控制自動化澆灌系統;透過調整智慧網板,控制陽光的入射角度,為作物創造最佳生長環境。若大雨過後,他們也能迅速從監測數據中發現病害蠢動的跡象,並啟動無人機或機器人進行精準噴藥。到了收成季節,則有專業的採收團隊協助,農人只需等待最終的收成,隨後便能與貿易商進行出口外銷。

這幅畫面描繪了台灣農業轉型升級的想望,它不僅僅是科技的應用,更是農業經營模式的根本性變革,從傳統的勞力密集型轉變為知識密集與資本密集型。然而,這幅夢想的畫面距離現實還有多遠?當每年數百億的補貼,被用於維繫「悲情」與「福利」的現狀,而非用來引導產業升級、投資智慧農業時,夢想就只能是夢想。

學者們擔憂,當下的農業政策正處於一種「鴉片式」的補貼依賴中。這種補貼雖然能在短期內緩解農民的經濟壓力,卻也削弱了他們追求創新與效率的動力。補貼彷彿止痛藥,能暫時緩解病痛,卻無法治癒病根。當農業部的大部分預算被用於社會福利和福利性補貼時,留給推動智慧農業、培育專業經理人、建構品牌行銷與國際通路等轉型計畫的資源,便所剩無幾。

四、 缺乏KPI的補貼政策:誰來承擔後果?

除了農業補貼,台灣的觀光補助、地方創生扶持同樣值得省思。這些看似立意良善的「撒幣」政策,在缺乏明確績效指標(KPI)的評估下,其成效往往難以量化。許多地方創生計畫最終淪為一次性的活動或短暫的風潮,未能真正活化地方產業;觀光補助則可能養出缺乏競爭力的業者,一旦補貼取消,便難以自力更生。

這種沒有KPI的政策模式,其最終的後果將由社會大眾共同承擔。當政府的財政資源被大量消耗於這些缺乏長遠效益的補貼上時,我們所失去的,不僅僅是金錢,更是台灣產業轉型與創新的寶貴時機。資源的錯置不僅影響了農業,也影響了觀光、文創等其他產業的發展。

因此,是時候對這些「撒幣」政策進行全面檢討。政策的目標不應僅僅是「花錢」,更應該是「創造價值」。未來的政策制定者必須思考,如何將有限的資源,從單純的「補貼」轉向「投資」。這包括投資於農業科技的研發與導入、投資於農民的技能培訓、投資於農產品的品牌建立與國際行銷通路。只有當補貼成為一種「引導式」的工具,而非「依賴式」的福利,台灣農業才能真正走出困境,邁向一個全新的、充滿希望的故事。

台灣農業的未來,不應該只有悲情。它應當是一個關於科技、創新、永續與品牌的故事。這個故事需要農民的努力,更需要政府的智慧引導與資源配置。當我們不再沉溺於「照顧」與「補貼」的模式,而敢於面對挑戰、追求卓越時,白領農夫的夢想,才有可能從遙遠的想望,逐步變成真實的日常。

回應文章建議規則: