「力求失真的嗓音」 當創作者以失真嗓音訴說記憶與歷史

華岡融媒體記者/吳珮瑀報導

以創傷、記憶與歷史為主題的展覽《力求失真的嗓音》近日於台北市立美術館3A(2)展區登場。策展人李紫彤表示,這次展覽關注的,是那些「無法被完整說出的真實」。她提到,《時差書寫》的創作源於她在社會運動與田野中的親身經驗,「或許這個展覽,我試圖給一個夢『後』的時間——創作,是浦島太郎逛了海底神宮,寶盒被放映,我卻摀住了臉。」這樣的比喻反映出她在面對創傷與歷史時的複雜情感,也把藝術家在記憶、痛苦與自我之間不斷拉扯的狀態。

展覽展出兩件主要作品《時差書寫》與《迎靈者》,探討原住民族女性、酷兒群體在社會運動中的性別經驗,以及冷戰後各地的政治暴力與歷史創傷。藝術家透過聲音與影像的交錯呈現,讓觀眾在幽微與不安的氣氛中,重新思考記憶與歷史之間的張力,並反思人類如何在創傷中尋求理解與和解。

▲「力求失真的嗓音」展覽說明及核心概念。攝|吳珮瑀

李紫彤表示,《力求失真的嗓音》關注的是「無法被完整說出的真實」。在兩件作品中,他以影像、聲音與書寫交錯的形式呈現創傷經驗,透過「失真」的聲音與錯位的敘事結構,回應現實中被忽略或難以言說的歷史。

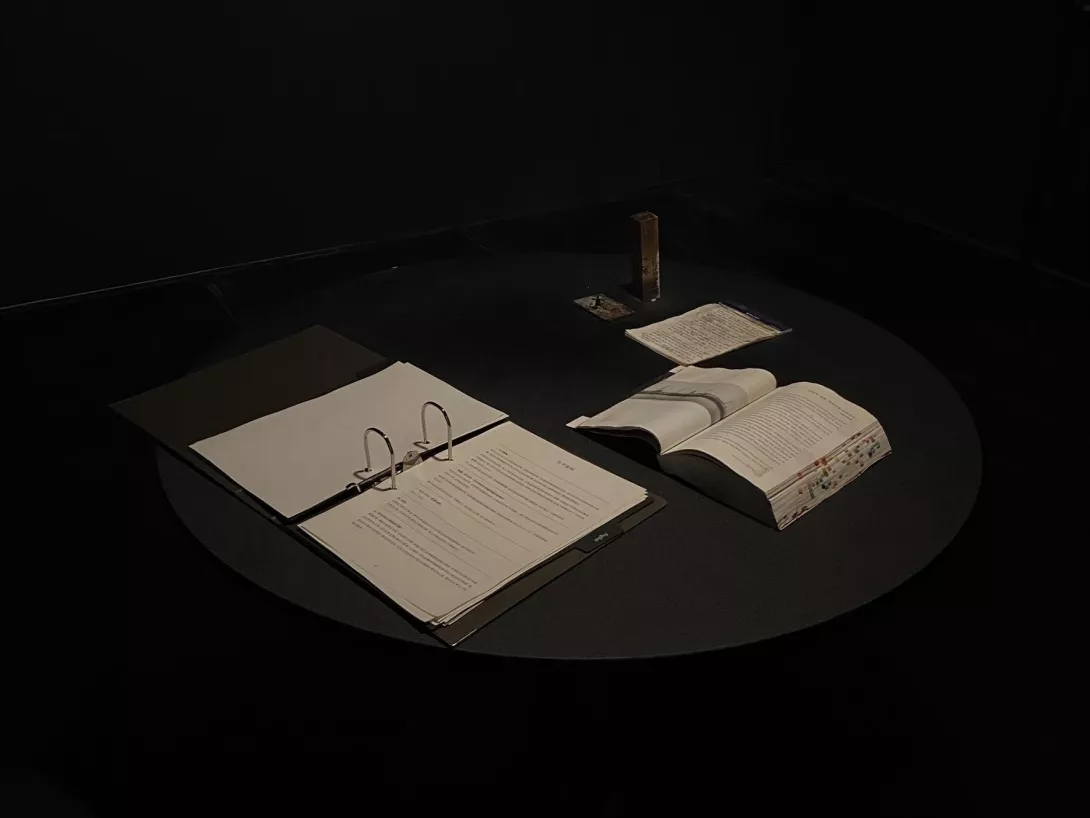

《時差書寫》以創作者的筆記與日記為主體,展場中擺放多本手寫筆記,右頁紀錄當下事件,左頁則書寫一年、兩年或五年前後的同一天所發生的事。創作者說,這種書寫方式象徵時間的錯置與延伸,也反映創傷經驗在記憶中的反覆與殘留。

觀展民眾表示,展覽氛圍沉重且帶有詭異感,「一開始就覺得有點可怕,看完整個展區後這種感覺更強烈。」她提到,作品中出現關於亡靈的內容,讓她印象深刻。策展人李紫彤透過「時差」的概念,讓我們理解亡靈所處年代與現代之間的距離,也讓人感受到歷史的陰影仍與我們並存。她認為,展覽雖然陰暗,但也讓當代觀眾能更理解過去亡靈們的故事與事件。

另一件作品《迎靈者》則聚焦於冷戰後的政治暴力。錄像作品中,聲音經過電子化處理與壓縮,形成強烈的失真效果,象徵歷史被反覆轉譯與扭曲的過程。策展方指出,失真並非技術性的缺陷,而是一種表達策略,藉由模糊與破碎的聲音,呈現歷史中被壓抑的真相。

▲展覽中亡靈玄美玉房間內桌上的亡靈筆記。攝|吳珮瑀

展場設計採 U 字形動線,觀眾從入口到出口的行走路徑象徵故事的回溯與縫合。李紫彤說,故事的形狀並非線性,而像被拗折的 U,觀眾站在當下的時間節點,回望、補述那些「認為發生過」的事件。

展覽名稱「力求失真的嗓音」意在指出,面對創傷與歷史的再現,李紫彤並非追求真實的還原,而是在失真中尋找更貼近真實的方式。策展方希望觀眾能透過作品思考:當個人與集體的創傷無法被完整陳述時,藝術能否成為另一種發聲的途徑。

回應文章建議規則: