休息時間延長爭議 疲倦成常態 薪資成障礙

【記者 潘品希/綜合報導】

近日公共政策網路參與平台上「四日工作制」提案突破附議門檻,再次成為台灣社會的話題。支持者認為,延長休息可改善心理健康、提升幸福感;反對者則憂心薪資減少、產業負擔加重。當倦怠成為多數人的日常,台灣如何在休息與經濟之間找到平衡成為重要課題。

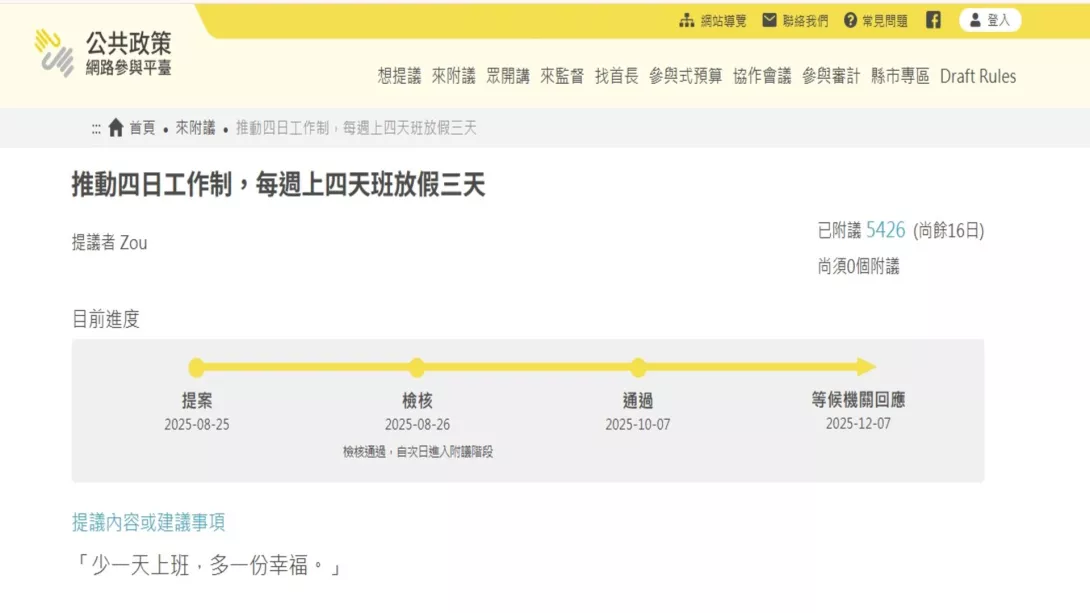

延長休息成趨勢 政府須回應四日工時案

今年台灣新增五個國定假日,使9月底至10月間多出四個連假,被民眾戲稱為週休三日試辦。近日,有民眾在公共政策網路參與平台發起「推動四日工作制」提案,成功通過附議門檻,行政機關預計於12月上旬回應。與此同時,9月間也有高中生發起「國高中上課時間調整為上午10時至下午4時」的倡議。無論是職場或校園,兩者訴求皆指向同一目標——藉由增加休息與彈性時間,改善心理健康。正如「四日工作制」的宣傳口號所說:「少一天上班,多一份幸福。」

公共政策網路參與平台民眾提議推動「四日工作制」增加工作與休息的平衡,保護心理健康,提升勞工幸福感。【記者 潘品希/擷取自公共政策網路參與平台】

研究證實幸福提升 學者:適當壓力有助成長

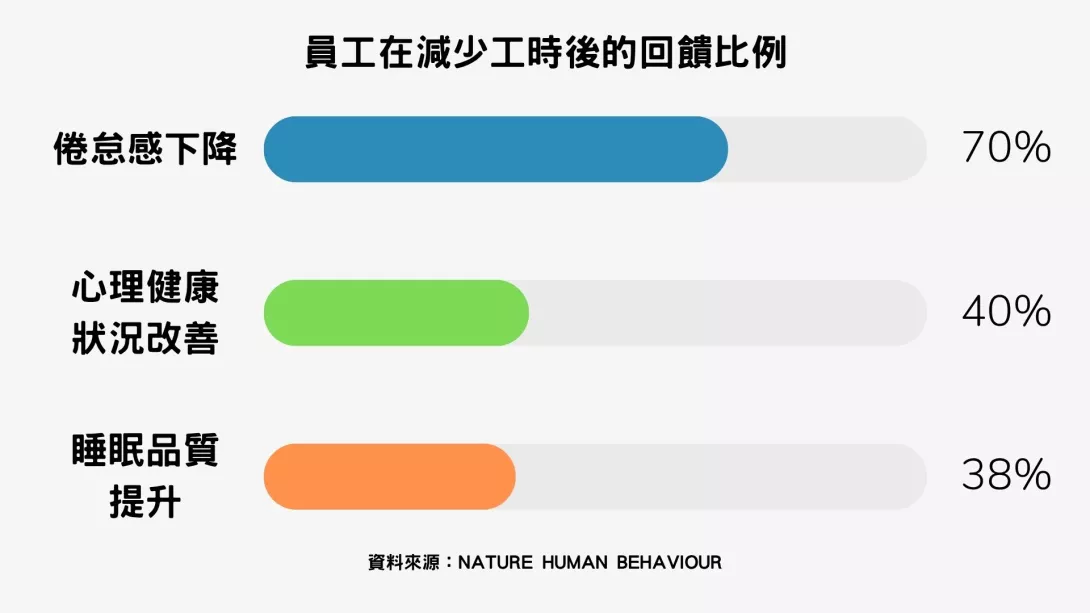

面對這股全民的休息浪潮,增加休息時間是否能有效改善台灣民眾的心理健康現狀,位於紐西蘭,長期致力於推動四天工作制的組織4 Day Week Global在社群發文表示,波士頓學院的研究人員所領導的一項新研究顯示,當工作時間減少有70%的員工表示倦怠感降低、40%以上的員工表示心理健康狀況有所改善,還有38%的員工睡眠品質有所提高,證實了組織反覆觀察的現象:減少工作時間能夠顯著提升員工的幸福感。

波士頓學院研究人員使用來自六個國家及地區、141個組織和2,896名員工的數據,得出三項積極結果。【記者 潘品希/製圖】

諮商心理師鄭詩怡說:「充分休息或有時間可以紓壓調節情緒,擁有更多自主運用的時間、並與他人社交互動,也能提升生活滿意度與幸福感。」因此,她建議當工作壓力已經影響到睡眠,出現睡不著覺、無法放鬆時就應多加休息。

然而國立嘉義大學輔導與諮商學系助理教授盧鴻文對此表示,幸福感不是來自於你有休息,而是來自於從事對自己或對整個社會有意義的事情,讓我能感獲得提升。他指出,適當的工作壓力對一個人其實是有幫助的,還能夠提升工作效率,並且由於亞洲社會普遍擁有責任制,對於工作的責任心也較高,難以界定工作與休息的時間界線,即使能夠施行週休三日恐怕也很難真正休息到。

民眾李先生也表達了自己的擔憂,他說:「各行業工作時間與性質差異過大,基本上統一實施就是不可能。如果一體適用只是重蹈覆轍勞基法修正的錯誤。」

工時與薪資難兩全 彈性休假更實際

李先生的擔憂並非空穴來風。勞動部早在2023年曾召開「週休三日」相關會議,當時勞團代表指出,制度推行恐有難度,因工時與薪資密切相關,縮短工時恐影響實際收入。此外,部分中小企業也可能難以承擔人力與成本壓力,進而影響勞工就業機會。

如今,「週休三日」的提案再次被提出。台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋表示,隨著近年勞基法修法,法定工時雖有所下降,但近兩年情況較為特殊,平均工時反而略有回升。即使在疫情期間,年總工時曾短暫下降,整體而言,台灣勞工的工時仍偏長。他更坦言,與其推動週休三日不如讓勞工的休息時間變得更為彈性才是上策。

國際組織建議 減時不減薪

對於外界擔憂四日工作制可能導致工時壓縮或薪資減少,長期推動此制度的國際組織 4 Day Week Global 強調,核心原則是「薪資維持 100%、工時縮短、產出維持 100%」。他們指出,縮短工時不應造成收入減少或工作量增加,應刪除低效環節,專注於真正產生成果的任務。

面對以中小企業為主的台灣,組織表示,其實在許多方面,中小企業反而更有條件推行四日工作制,因其運作靈活,能更直接讓員工參與改革。具體可以採輪流休假、四天半工作制、兩週九天制或縮短每日工時等多元模式進行。

不過,要讓制度長期落實,仍需政策配套。該組織建議,政府應保障薪資與勞動條件不受影響,檢討加班規定,並透過試辦計畫或公部門示範推動改革,同時提供「工作重設」、「時間管理」等訓練。他們強調,四日工作制的重點是「更聰明地工作」,唯有勞資政三方協作,才能真正提升福祉與生產力。

4 Day Week Global常年致力於推動「四天工作制」,社群時常發表相關研究報告以及實驗案例。【記者 潘品希/擷取自4 Day Week Global Instagram】

在台灣,倦怠已逐漸成為一種普遍狀態。雖然民眾渴望更多休息時間,但面對薪資結構與產業壓力,週休三日的實現仍有重重障礙。

回應文章建議規則: