運用AI結合機器與技術 「機器之後」展反思人性道德

華岡融媒體記者/李忻倪報導

你是否曾經問過任何AI系統他知道你是誰嗎?又或者,想了解他們對人類的認知有多少,關於AI發明以來人機系統的演變,王連晟藝術家個展「機器之後」以5項互動作品喚起人們對當下人機關係的反思,關渡美術館「機器之後」策展人邱誌勇也提到,AI 不僅能自我進化,也改變了人類的知識與生活方式。

邱誌勇表示,現今社會正面臨一場由人工智慧驅動的深層變革,AI 不僅能自我調節與演化,還改寫了人類的知識架構與生活模式。回顧工業化時代,人類為了操作機器而被迫調整身體姿態,經歷一種「異化」的過程,而今,在 AI 時代,人與機器的關係已由主從對立轉為協作互動,卻也因此更加複雜。

▲「機器之後」展間第一項作品《全域代理》,觀眾可使用VR裝置和此作品進行互動。攝|李忻倪

「機器之後」展內共展出5項互動作品,分別為《生存的辯證法》、《道德機器》、《索引潛流》、《流變的哨兵》與《全域代理》。進到展間後,首先映入眼簾的是《全域代理》,藝術家以VR互動模式讓觀眾進入螢幕內系統,並透過通靈型、入罪型、控制型與求生型4種AI人格形成一個多元的小型社會,呈現人類「代理」的視角。接下來為《索引潛流》,作品以5個大螢幕呈現,螢幕上隨機且快速播放藝術家先前於台北市立美術館個展之作品,用來代表5個常用搜尋引擎,並表示生成是AI演算法隨AI的普及,逐漸脫離現實,人類應更加具備辨別能力。

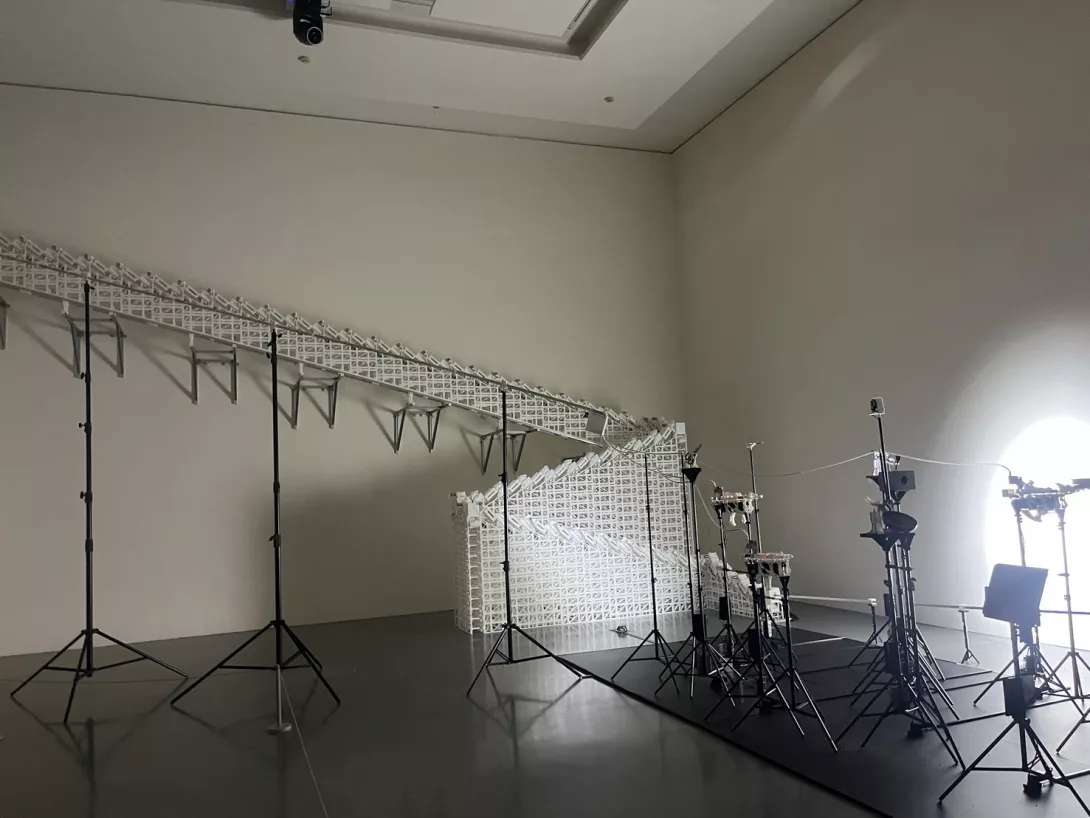

本次展出最重要的作品之一是超大型裝置《生存的辯證法》,展出的藝術家把日常物品變成「武器」,並連結影像技術。當觀眾靠近時,系統會送出「生存守則」,並自動啟動機制,挑選出最適合觀眾的武器,展現出一種由科技安排的「暴力美學」,但這樣的「安全」其實也是一種控制。觀眾被機器辨識、分類,看似被保護,其實也被監視。最後一區為《道德機器》與《流變的哨兵》,探討AI認知的道德底線為何,是否能確切分辨「善」與「惡」,並展現展示邏輯由人機介面悄然轉向機器介面,空間也因此被重新定義。

▲「機器之後」展間最大型裝置《生存的辯證法》,右邊為藝術家把日常物品變成的「武器」 。攝|李忻倪

《機器之後》映照出當代人對科技依賴與焦慮的矛盾。展覽中的作品裝置像是對未來的預演,當人和AI的界線越來越模糊,也讓我們不得不去想:在這樣的時代,什麼是人的價值、又是誰掌握權力?關渡美術館於今年9月12日至10月26日在二至四樓展覽廳展出藝術家王連晟個展—「機器之後」,這場展覽不只是藝術,更像是一面讓社會照見自己的鏡子,歡迎所有對藝術或機器有興趣的民眾一同前往參觀。

回應文章建議規則: