建築綠能新經濟:從成本到資產的轉型契機

建築綠能新經濟:從成本到資產的轉型契機

建築產業的「黃金轉型時刻」

在全球淨零浪潮席捲下,建築產業正面臨一場前所未有的轉型挑戰。2025年8月27日,在南港展覽館二館舉辦的 2025 ESG高峰會論壇上,「在一起永續科技」創辦人暨董事長薛煒立,以「建築綠能新經濟商業模式」為題,拋出顛覆性的思維:「把牆面變成資產,把碳權變成收入」。

他的觀點直指產業痛點:過去建築完工後,利潤即止,未來卻可能轉化為長期現金流的開始。

從一次性利潤到長期現金流

建築過去被視為「成本中心」,但綠能技術正翻轉這一認知。薛煒立以三大持續收益產業舉例,勾勒出全新的獲利地圖,「讓建築物蓋完之後不是結束,而是啟動開始賺錢的方式。」

- 廣告收益

- 光電建材讓建築成為「會發電的廣告牆」,具地段與流量優勢的建物甚至能帶來穩定收益。

- 在信義區、中山區等商業核心區,廣告收益潛力可非常可觀。

- 綠電轉供

- 不再僅依賴台電,而是直接將建築所發綠電供應給急需ESG合規的上市公司。

- 減輕台電負擔,也創造「產電即收益」的新模式。

- 碳權交易

- 自發綠電衍生的憑證能進入碳權市場,讓企業因應碳排要求同時帶來額外收入。

圖片說明:「在一起永續科技」創辦人暨董事長薛煒立拋出顛覆性的思維:「把牆面變成資產,把碳權變成收入」。

技術優勢:不只發電,更能降溫省電

除了收益模式,技術效益同樣關鍵。薛煒立強調,太陽能光電板的隔熱效果可降低室內溫度達10度,間接減少空調能耗。

若再結合儲能系統與EMS能源管理系統,不僅節能,更能在電價與碳費上創造「雙穩定型」的經濟回報。

公私協力:ESG下的多贏策略

在ESG壓力與政策推動下,薛煒立倡議「公私協力」:「現在是建築轉型的黃金時刻,需要公私協力攜手在一起。」

- 政府雖財政有限,但應率先帶頭示範。

- 民間企業則可透過「綠電捐贈」換取稅務優惠與品牌價值。

- 地方政府則傾向優先合作捐贈者,形成「政府—企業—民間」的三重互利循環。

他更透露,團隊已獲美國 ANAB認證,本人亦是聯合國可持續發展委員會職人,強調「穩健可省、檢驗可算、查證盤查」的重要性。這與環境部推動中的利益改善政策,正好相互呼應。

建築業的新價值鍊

中華民國都更危老重建協會理事長、國立臺灣科技大學能源永續科技研究所教授楊謙柔博士接受採訪時指出:薛煒立董事長提出的不僅是一個模式,而是對建築價值鏈再定義。從「一次性銷售」轉向「持續收益」,意味著建築將不再只是資本支出,而是能帶來現金流的「資產化投資」。

對開發商而言,這是增加資產報酬率的突破口;對政府而言,這是推動能源轉型的政策助力;對企業而言,這是ESG合規的捷徑。建築不再只是建築,而是能源、碳權、廣告的整合平台。

楊謙柔理事長對於企業ESG行動建議有5點:

- 盤點綠能潛力:檢視既有建築導入光電與能源管理系統EMS的可行性。

- 建立ESG策略:將綠能投資納入企業核心永續計畫。

- 善用政策槓桿:追蹤政府的稅務優惠、綠色金融優惠與碳權新制。

- 公私協力:尋找與政府合作的綠電捐贈與轉供模式。

- 前瞻投資:佈局能源管理、儲能系統,打造長期現金流。

建築不再只是「蓋完就好」的工程,而是能「完工後持續賺錢」的資產。當碳費與能源政策步步進逼,誰能率先轉型,誰就能掌握這場淨零轉型的黃金契機。

2025 ESG高峰會論壇現場

2025年8月27日,在南港展覽館二館舉辦的2025 ESG高峰會論壇上,與會人士紛紛針對「碳權驅動ESG商機——臺灣建築產業的能源轉型與新價值」進行研討。本次論壇聚集產官學研各界菁英,深入探討 ESG 與碳權如何賦能建築產業,為臺灣邁向淨零轉型描繪出清晰路徑。

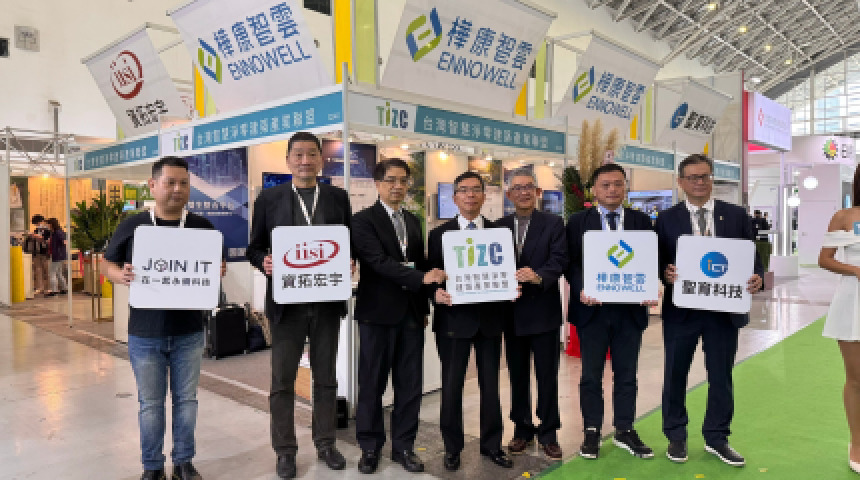

圖片說明:2025ESG高峰會「碳權驅動ESG商機-臺灣建築產業的能源轉型與新價值」專題研討會貴賓合影。與會人士包括:中華民國商業總會理事長許舒博(右5)、在一起永續科技董事長薛煒立董事長(右6)、內政部建築研究所所長王榮進(右4)、內政部國土署副署長徐燕興(右3)、環境部氣候署組長蘇意筠(右2)、工研院副所長鄭名山(右1)、國立清華大學永續學院院長范建得(左4)、中華民國都更危老重建協會理事長楊謙柔(左7)、中小企業信保基金會總經理郭裕信(左2)、凱基銀行資深副總經理李禧宜(左3)、寶舖建設副總陳松林(左5)、中華民國全國建築師公會代表詹世偉建築師(左6),以及ESG TIMES執行長費聿德(左1)。

回應文章建議規則: