林順隆的多元觸角 屏東子弟傳奇故事人物篇章

林順隆的多元觸角 屏東子弟傳奇故事人物篇章

{屏東/枋寮 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan}

在南臺灣屏東縣枋寮鄉的熱帶陽光下,一個男孩在海風與泥土的氣息中成長,他的一生,從獸醫的專業領域,橫跨到歷史的考掘、藝術的創作,再到社會議題的倡議,譜寫出一部充滿熱情與奉獻的傳奇。他就是林順隆,一位將畢生所學與所愛,毫無保留地回饋給土地與人民的「有故事的人」。他的故事,不僅是一個人的奮鬥史,更是一部濃縮了臺灣鄉土情感與時代變遷的史詩。

求學之路:在知識與關懷中萌芽

林順隆的故事始於1965年,那年他從建興國小畢業,踏上求學的道路。在省立潮州中學的三年光陰,為他打下了堅實的學術基礎。然而,真正塑造他一生志向的,是1969年他考取省立屏東農專獸醫科的那一刻。那不只是一個學術選擇,更是一份與土地、與生命緊密相連的承諾。

在屏東農專的日子裡,林順隆不僅埋首於學業,更展現出他早期對社會的關懷與卓越的領導才能。1971年,正值中華民國退出聯合國的動盪時期,他當選中國國民黨學生區黨部常委,並在金山營的學生代表會議上,勇敢地為農民的困苦生活發聲。這份對基層人民的深切同情,早在他的青年時期便已根植於心。隨後,1973年,他榮任學生活動中心聯誼委員會主席,全力協助校內各社團活動,並積極舉辦校際聯誼,將他的熱情與活力感染給身邊的每一個人。同年,他的優秀表現獲得南區知識青年黨部委員會的肯定,被提拔為優秀基層幹部,預示著他未來在各領域的傑出貢獻。

除了在校園政治與學生活動上的耕耘,林順隆對專業知識的追求更是無比執著。在學期間,他自願在微生物研究室擔任了三年的義工,協助教授進行豬假性狂犬病、沙門氏菌、大腸桿菌等重要疾病的研究。這份對學術的熱情與奉獻,為他未來的研究之路奠定了深厚的基礎。為了吸取更廣泛的臨床經驗,他利用一切機會,前往淡水家畜衛生試驗所、台糖養豬場、養牛場,以及私人的養雞場、養兔場和動物醫院實習。這些寶貴的經歷,讓他不僅掌握了書本上的知識,更深刻理解了獸醫學在實際應用中的重要性。1975年6月,他以豐厚的學養與實務經驗,圓滿地完成了學業。

軍旅生涯:從報導兵到軍犬守護者

1975年8月18日,林順隆的人生迎來了另一個轉折點。他入伍加入海軍陸戰隊,在龍泉訓練中心接受新兵訓練。一個月後,他被分發到653團310營重兵器連的八一砲排,並在三軍聯訓基地接受嚴格的操練。這段磨練身體與意志的軍旅時光,在他的心中留下了深刻的印記。

然而,林順隆的軍旅生涯遠不止於此。1975年11月15日,他因緣際會回到左營駐地,擔任參一文書,負責處理文書作業。1976年1月5日,他被調派到一個遠離臺灣本島、地理位置偏遠的烏坵駐防,展開為期一年的服役。在這個孤立的海島上,他擔任烏坵日報的採訪與編輯工作,用文字記錄下軍旅生活的點滴。然而,他真正的傳奇故事,卻是在這份職責之外展開的。

由於烏坵防區沒有獸醫師的編制,林順隆主動利用軍醫處檢診所的設備,義務為防區近百隻軍犬提供健康檢查與醫療服務。他用自己的專業知識與醫者仁心,在物資匱乏的環境下,成為這些忠誠軍犬的唯一守護者。這份無私的奉獻,不僅讓他在軍中贏得了尊重,更在1977年元月1日,獲得時任指揮官張先耘頒發的榮譽狀,表彰他對軍犬的關懷與貢獻。這段特殊的軍旅經歷,不僅鍛鍊了他的意志,也進一步堅定了他以專業服務社會的信念。1977年7月2日,林順隆光榮退伍,帶著滿滿的成就感與回憶,結束了他的軍旅生涯。

學術回歸:以專業技術造福鄉里

結束軍旅生活後,林順隆於1977年重返母校,擔任研究工作。這段時期,他將在學期間的學術熱情與軍旅時期的服務精神完美結合,投入到臺灣農業的實際需求中。在1978年,他與劉正義、蔡信雄、董明澄等同事共同發表了多篇重要的研究報告,其中「豬假性狂犬病螢光標示抗體法之研究」以及「發生於恒春地區之疑似鴨瘟之初部報告」等,為當時的動物疾病防治提供了關鍵的技術支持。

在這段回到母校的工作時期,林順隆還擔任了第一屆南區魚病中心的獸醫師。他充分發揮自己的專業,為南部地區的養殖業者提供細菌培養和藥物感受性試驗,能在短短兩天內為農民推薦最佳的化學治療方案,將養殖損失降至最低。他的服務不僅高效,更充滿了對農民生計的關懷。

除此之外,他還製造了豬假性狂犬病螢光標示抗體,提供給全國各防治所,用於快速診斷冷凍切片檢體;同時,他也製造了豬假性狂犬病度苗及血清,供建教合作的養豬場進行防疫與治療研究。這段時間,林順隆以一個研究者的身份,默默地將最先進的技術應用於基層,為臺灣的畜牧業與養殖業帶來了實實在在的幫助。

產業耕耘:在創新與原則中前行

1979年,林順隆接受挑戰,轉任全亞洲製藥廠廠長。這段經歷讓他從學術與服務的象牙塔中走出,進入了充滿商業競爭與創新的產業環境。然而,他並沒有忘記自己的專業原則與實務經驗,反而將其應用於製藥廠的管理與技術革新中。

他的一項重大貢獻是,發明了用針刺吸氣法來製造人工氣室,取代了傳統的「開三角窗」法。這項創新不僅簡化了雞痘疫苗的生產過程,更顯著降低了生產成本,為藥廠帶來了巨大的效益。這項發明不僅證明了他卓越的創新能力,更體現了他將繁瑣的傳統技術轉化為高效、簡便方法的智慧。

在管理方面,他強烈建議藥廠應提供良好的臨床診斷售後服務,強調製藥業不應只專注於銷售,更應為使用者提供專業的技術支援。這項建議,源於他深切理解獸醫臨床工作的需求,展現了他以服務為導向的商業理念。

他專業的判斷力也在此時嶄露頭角。日月潭孔雀園的孔雀在送檢後,他經解剖分離,確診為新城雞瘟感染,並立即為其提供了正確的防疫計劃與治療方案。這不僅解決了當下的危機,也讓藥廠的專業形象得到了進一步的鞏固。

在一次動物藥品製造廠商會議上,林順隆勇敢地代表藥廠提出一個具有劃時代意義的建言:所有動物藥品應依獸醫師法規的規範,僅賣給有執照的獸醫師。然而,這項旨在規範市場、保障獸醫師專業權威的提議,卻未能被當時的同業接受。儘管如此,他堅守原則、敢於發聲的態度,早已展現出他未來在社會議題上持續發聲的勇氣與決心。

行醫濟世:從獸醫到文化守護者

從製藥廠廠長的職位卸任後,林順隆於1979年正式開啟了他行醫濟世的篇章。他創立了惠犬獸醫院,將畢生所學應用於犬、貓等寵物的診治。他的診所不僅提供常規的醫療服務,更專精於多樣化的臨床項目。他增加新城雞瘟抗體的檢測,並將鳥類疾病診療納入服務範圍,使其成為當時少有的動物診所。

他最為人稱道的醫學成就之一,便是研發出「犬貓骨鉤助產法」。這項技術大幅降低了犬貓難產時必須進行帝王切開手術的比例,讓惠犬獸醫院聲名遠播,被譽為產科助產的專門醫院。就連亞哥花園在飼養迷你馬初期,因難產導致高死亡率的問題,也經由他的助產與飼養管理技術指導後,獲得了全面改善。1985年,惠犬獸醫院遷至新址,更增設了細菌培養與藥物感受性試驗,進一步提升了診所的專業水準。

除了臨床醫療,林順隆對推動獸醫專業的發展也功不可沒。他積極參與獸醫師公會事務,不僅加入台中縣與台中市的獸醫師公會,更發起籌組了「台中市開業獸醫師聯誼會」,讓同業們每月聚會,交流臨床技術,互通情誼。他還利用公款聘請專家進行演講,持續提升同業的專業素質。在擔任台中市獸醫師公會常務監事期間,他積極督促公會改善服務工作,建立良好的制度,並建議設立會館購置基金,為公會的長遠發展奠定基礎。在醫療糾紛調解委員會主任委員任內,他也主動為會員排解糾紛,維護了獸醫師的權益。

然而,林順隆的生命,從不甘於只在獸醫領域發光發熱。他更是一個充滿藝術氣息與人文關懷的「生活家」。

藝術與創作:生命與土地的對話

1987年,林順隆開始學習彩墨畫,師承泉鳴齋的李金泉老師。從此,他的人生多了一個揮灑色彩、表達內心世界的窗口。1993年,他開始彩墨畫創作,並將藝術與專業結合,發表了《賽鴿口服Thiazolidine Caboxylic Acid 中毒病例報告》等文章。1999年元旦,他自費出版了《無藝倆畫圖扑納涼》第一集,以一位平凡獸醫師的視角,用一百篇臺灣語短文與一百幅彩墨畫,敘述臺灣真實的生活文化。這本書不僅是他個人的創作,更是他對臺灣這片土地的深情告白。

2001年,林順隆的藝術創作迎來了一次重大的突破。他開始以檳榔葉為材料,用燒、烙、刻、添彩等方式進行實驗性創作,在個人繪畫上開創了「臺灣畫」的新頁。這種獨特的創作手法引起了媒體的廣泛關注,各大電視台與報社紛紛前來採訪報導,讓他的「檳榔葉燒烙畫」成為了一道獨特的文化風景。

歷史考掘與社會倡議:還原被掩蔽的真相

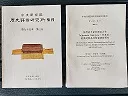

在行醫與創作之外,林順隆還是一位不折不扣的歷史考掘者。他將對故鄉的熱愛化為對歷史真相的探求。2000年,他出版了《鳳城南疆開拓功臣 林家先祖威震清史》,並在社區發表演講,闡述枋寮鄉先民的開拓史。他走訪鄉里,整理林家親族年表,並在2004年完成了《還原屏東平原開發史的真相》一書,用嚴謹的文獻考證,為歷史上的林家先祖平反,還原他們在屏東平原開拓史上的重要地位。

他的歷史考證不僅限於家族,更擴展到了臺灣社會的公共歷史。2017年,他行文墾丁國家公園管理處,指出鵝鑾鼻燈塔的解說文有違史實,並經考證後獲得官方認可並修正。同年,他更行文教育部,倡議立法禁止國民使用「生番、熟番、番地、番人」等帶有歧視意涵的詞彙來稱呼臺灣原住民,展現了他對族群平等的深切關注。

跨界合作與永續關懷

林順隆的後半生,更是充滿了跨界的合作與永續的關懷。他將醫學專業與社會議題結合,寫信給台中市政府,提醒綠園道潛藏感染隱球菌的危機,並接受多家媒體採訪,向大眾宣導隱球菌對人畜的危害與預防措施。他也擔任惠文高中的生物研究社指導老師,將自己的專業知識傳承給下一代。

在關懷動物的道路上,他持續前行。2009年,他獲頒「獸醫界傑出貢獻獎」,這不僅是對他專業成就的肯定,更是對他一生無私奉獻的褒揚。2008年,他開始鑽研寵物中藥、針灸、按摩等領域,並在2015年發表了「啟動十四經絡簡易保健法」,將中醫智慧引入動物醫療。

他與學術界的合作也愈發緊密。他與中研院的學者們共同研究,發表了「排灣『公主』Taljimaraw sauniyaw(林李招)墓葬隨藏品及其相關問題研究」等重要論文,用嚴謹的學術研究,揭開歷史的面紗,讓世人更深入了解排灣族與漢族交流的歷史。2014年,他甚至在排灣族頭目家族的婚禮上,獲贈部落傳統領袖背心與佩刀,這份榮譽不僅是對他歷史考掘的肯定,更是兩族之間深厚情誼的見證。

林順隆的故事,是一個永不停止學習、永不停止關懷的故事。他的一生,從獸醫的白色巨塔,走到歷史的荒煙蔓草,再走進藝術的繽紛世界,他用自己的專業、熱情與勇氣,為這片土地留下了豐富而深刻的印記。他是一個真正的有故事的人,一個值得被時代所銘記的傳奇史詩篇章代表人物之一!

回應文章建議規則: