盧縣一委員與大法官被提名人詹鎮榮教授對談 盼加速原民自治進程

盧縣一委員就原住民族相關法案與大法官被提名人詹鎮榮教授對談,盼加速原住民族自治進程

{立法院 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan 2025.7.15. }

盧縣一委員今日在立法院議場,與司法院大法官被提名人詹鎮榮教授進行了一場深度對談,聚焦於《原住民族基本法》(原基法)及相關原住民族權益的推動。盧委員指出,多項原住民族相關法案在立法及執行層面長期停滯,引發他對於公部門怠惰甚至違憲的疑慮。

以下為此次對談的重點摘要:

- 原基法與原健法執行困境: 盧委員對於《原基法》第4至6條的自治條款躺置20年以及第35條的少作為表達憂慮,並擔心《原住民族健康法》第16條也將步入後塵,質疑其中是否存在瀆職或違憲情形。詹教授回應,行政機關的不作為可透過多元管道促其執行,若懈怠達違憲程度,大法官可要求其依解釋實踐。

- 原基法第21條諮商同意權爭議與修法: 盧委員舉南投縣信義鄉姑姑山案例,指出諮商同意權在地方執行上的諸多爭議,並建議由專責單位處理,以避免承辦人因程序複雜而產生疏漏。詹教授從立法角度指出,諮商同意權核心在於部落自決,認同應朝修法方向完備。盧委員辦公室已針對此法漏洞研擬修法內容。

- 原住民保留地權利設定爭議: 針對海端鄉原住民保留地增劃編所引發的土地權利分配爭議,盧委員與詹教授皆認同應回歸部落組織處理。盧委員以仁愛鄉為例,強調部落最了解土地使用狀況,而詹教授也支持將部落意見高度納入,符合原保地保障原住民生計的立法意旨。盧委員同時引用布農族傳統概念,強調土地乃向大自然借用,應珍惜而非濫用,建議土地分配權利應限於當代,下一代需重新評估。

- 部落公法人地位的挑戰: 盧委員指出,儘管部落公法人議題已討論十年,但行政法院不認同原民會公布的部落為公法人,造成行政與司法認定上的窘境。詹教授建議透過制定部落公法人認定的子法來推動,並強調子法需參考地方自治法規及其他相關法律。盧委員則質疑,若部落公法人需在既有行政組織下運作,其與現有組織的差異何在?並引用高德義教授觀點,認為成立原住民族自治區可自然取得公法人身份,質疑當前膠著於部落公法人設立是否曠日廢時。

- 借鑒德國威瑪憲法,警示台灣政治走向: 盧委員引用詹教授論文中關於德國威瑪憲法「強勢總統、弱勢國會」的論述,並對台灣當前國會衝突與行政院覆議案頻繁被否決,以及執政黨藉由公民團體發動罷免的現象表示擔憂。盧委員指出,台灣總統似乎有擴權嫌疑,呼籲民進黨應以人民作為憲政爭議的最終仲裁者,避免重蹈威瑪憲法「萬劫不復」的覆轍。

盧縣一委員表示,將持續關注原住民族相關法案的進展,並積極推動修法,以確保原住民族權益的落實,加速原住民族自治的進程。

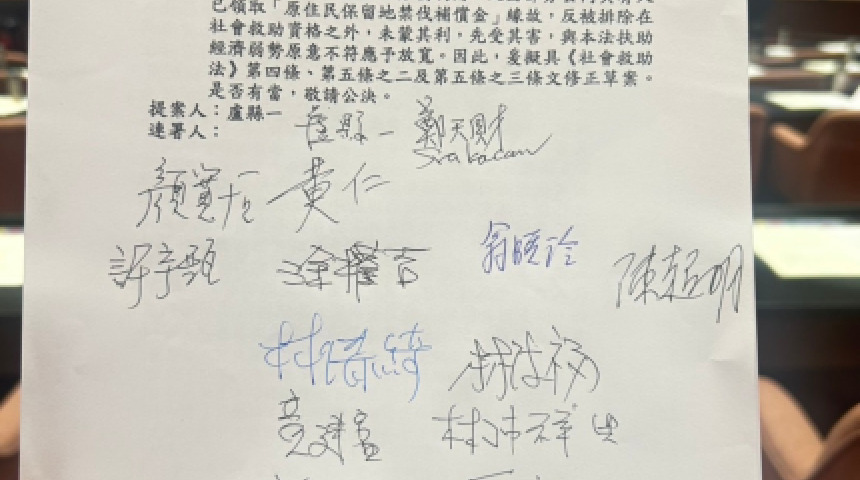

照片

回應文章建議規則: