傳承與創新排灣族女藝術家武玉玲:以纏繞溫柔寫下當代原民美學新篇章

【跨越傳承與創新】排灣族女藝術家武玉玲

以「纏繞」溫柔寫下當代原民美學新篇章

【她讓Pulima翻頁】

傳統族服到大型藝術創作 綻放無與倫比的美麗靈光

工業時代的逆行者

堅持守護文化的女性力量與情感的翻騰

【屏東三地門訊 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan報導】

在臺灣社會的發展光譜上,六○年代無疑是一個劇烈變動的時代。隨著經濟起飛,工業化、都市化成為國家發展的主旋律。對於身處臺灣東部與南部的原住民部落而言,這股浪潮既帶來了與現代接軌的契機,也帶來了對傳統生活方式的巨大衝擊與撕裂。為了追求更穩定的經濟來源,無數原住民青年像候鳥般,被吸納到遠方的都市。女孩子投入了都市的加工區工廠,過著計件計時的規律生活;男孩子則進入了高風險的營建工地,或是離家經年累月的遠洋漁業。這是一條時代所趨的洪流,強行劃開了部落與家庭的地理界線,考驗著每一個原住民家庭在傳統與現代之間取捨的智慧與情感韌性。

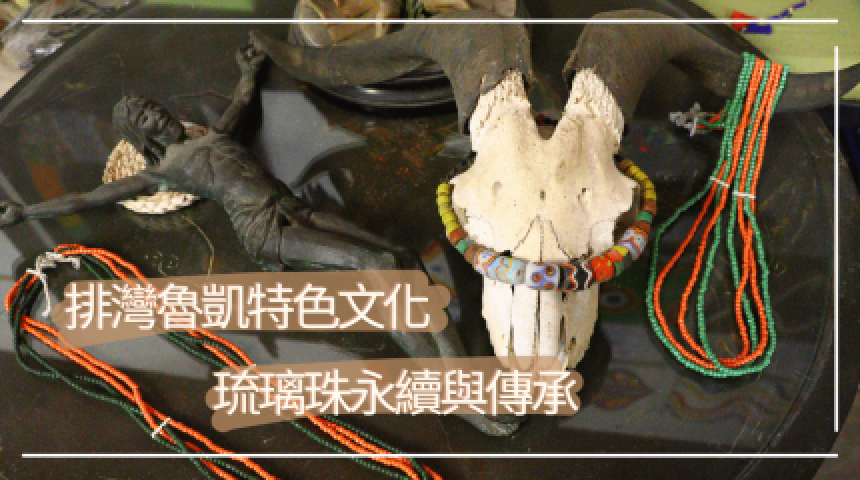

然而,在部落中,總有那麼一群人,她們身上流淌著對土地、對文化的深切眷戀,選擇了另一條充滿挑戰的道路——逆行而上。她們拒絕將生活的重心交付給遠方的工業巨輪,而是堅定地留在自己的土地上,將目光投向祖先傳承下來的智慧與技藝。武玉玲的母親江清香,以及她的阿姨,那位被尊稱為「琉璃珠之母」的江雅蕾,便是這群「文化逆行者」中的典範。

在那個物資與工作機會相對匱乏的年代,她們靠的不是國家提供的薪資,而是堅守古老技藝的雙手。她們堅持以最傳統的工藝製作族服,細膩地串製珍貴的琉璃珠,靠著代代相傳的pulima 技藝謀生,養活了家庭。但更為深遠的意義是,她們在經濟轉型的巨大衝擊下,用實際行動證明了傳統工藝的生命力,溫柔而堅定地「養活了」自己的文化。她們用留守的身影,為那些在外奔波的孩子們留下了可以依循的文化根基與情感港灣。她們的故事,是對那句「留在故鄉,守護傳統」最動人且最有力的註腳。

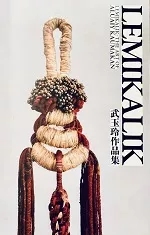

當我們沉浸於武玉玲的創作世界時,一股情緒的波濤在胸中翻騰。武玉玲知不知道,她的書Lemikalik纏繞,已然成為一把鑰匙,讓pulima 的概念翻開了新的篇章?那份對家族、對文化的堅守,在她身上找到了當代藝術的出口,已然躍上一個更廣闊的藝術新版面。這份驕傲與感動,是所有見證她成長與蛻變的人所共享的。

Pulima 的語意與細節

溫柔的「纏繞」Lemikalik工夫的哲學深度

要深刻理解武玉玲的藝術成就,我們必須先細細剖析排灣族的pulima概念。

Pulima,這個詞彙在排灣語中,絕非僅僅等同於漢語的「工匠」或「藝術家」般的功能性標籤,它承載了更為深厚的文化哲學與生命意涵。它指稱「擁有巧手與精湛技藝的人」,但更關鍵的是,它蘊含著一種經由長時間專注、修練而來的生命態度和靈魂力量。一位真正的 pulima,其雙手不僅是技術操作的工具,更是連結祖先智慧、文化精神與自然素材的媒介。他們的創作,是生命經驗、社會倫理與文化脈絡的總和表達。

在排灣族藝術的傳統分工中,男性pulima 專注於石雕、木雕等需要「敲打」、「雕鑿」與「力氣」的技藝,他們的創作多半堅硬、具象,關乎社會位階與歷史敘事;而女性pulima 所擅長的「工夫」則有著截然不同的美學風貌。它不在於剛硬的形塑,而在於充滿耐心、細膩且柔韌的技法——例如紡織、刺繡,以及在武玉玲創作中至關重要的「纏繞」Lemikalik技術。

lemikalik 的字面意涵是「纏繞、編織、包裹」,但其精神卻是排灣族女性特有的一種「溫柔的韌性」哲學。這種技法要求創作者心緒穩定、手法精準、耐心持久,同時必須對所使用的線材和物件具有極致的尊重。它將單一、看似脆弱的線材、藤蔓或素材,透過層層疊疊的包裹、綑綁、編織,使其交織成具有結構性、厚度與強度的整體。女性pulima 的巧手,就在這種看似簡單卻極為複雜的重複勞動中,將傳統的圖騰、符號與精神,溫暖而堅實地編織進每一件作品,成就了排灣族獨特的女性美學。武玉玲正是繼承了這份哲學,並將其推向了當代藝術的殿堂。

蛻變與追求

從部落技藝到當代藝術的跨界之路

作為家族 pulima 精神與 Lemikalik 技藝的傳承者,武玉玲Aruwai的創作起點是牢牢紮根於傳統的。她的巧手完美繼承了母親們那份對材質的敏感和對技法的熟稔。然而,身處於全球化和藝術多元化的當代,武玉玲的視野遠遠超越了部落的邊界。她深知,文化要持續生存、要被世界看見,就必須與時代進行深度且有力的對話。

她帶著一股年輕的創新精神和女性的細膩視角,開始探索Lemikalik 技術在現代生活中的無限可能性。她大膽地將纏繞的手藝從傳統服飾和頭飾上解放出來,轉而投身於「首飾配件」的創作,使其更貼近當代生活的美感需求。她讓古老的技法在新的載體上煥發光彩,賦予傳統美感以當代的時尚生命力,這一舉措無疑為排灣族工藝打開了更廣闊的視野與市場,證明了傳統可以被創新所滋養。

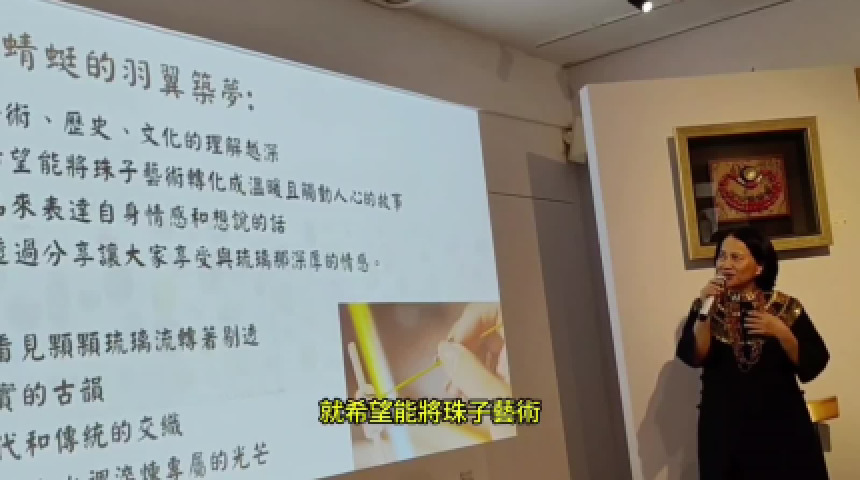

然而,這份對創新的追求,很快便將她引向了更具挑戰性的藝術領域。她開始產生深層次的疑問:世人所言的「藝術」Art究竟是什麼?自己的創作究竟該如何被外界與自己所定位?為了尋求答案,她開始了一場自我探索的藝術之旅。

她勤奮地穿梭於各大美術館、藝廊的展覽會場,如飢似渴地學習當代藝術的語彙、脈絡與論述;她積極嘗試策劃自己的展覽,主動尋求與他者對話,試圖從外在的目光中認識並定位自己的創作價值;更具備歷史意義的是,她決心不僅僅是做一個默默耕耘的pulima,她要成為一個發聲者、一個論述者。她拿起筆,寫下她的里程碑之作Lemikalik纏繞。

這是一場跨領域、跨身份的艱辛「三棲作戰」:既是技藝精湛的創作者,也是具備理論視角的論述者,更是能夠組織呈現的策展人。武玉玲憑藉著那份Lemikalik 般的溫柔與堅定,完成了這場藝術上的偉大「蛻變」。她的著作一經問世,立即使人驚覺:武玉玲的書,已然為pulima 的當代實踐建立了理論基礎,將排灣族女性藝術從傳統工藝的範疇,推上了當代藝術的論壇,打開了一個全新的、具備文化自覺的藝術版面!

藝術的呼吸與靈光

一個超越「個人作品」的胸懷與宏大敘事

武玉玲的藝術之路之所以動人,在於她始終保持著對「根源」的敬畏與連結,這也是她超越許多當代藝術家的獨到之處。她從不將創作視為純粹的「個人作品」的發洩或炫技。她堅信,藝術是文化的載體,是集體的呼吸與精神的傳遞。

她的創作核心是堅守一個原則:將部落長者、特別是母親們的手作精髓與生命經驗,巧妙地帶入自己的創作語境。這不僅是對家族文化的致敬,更是一種藝術倫理的堅持。這使得她的作品不再是孤立的個體表達,而成為一個承載集體記憶與文化傳承的載體,讓觀者感受到來自排灣族深厚歷史的重量與溫暖。

正因為這份超越個人視野的胸懷與格局,武玉玲的創作開始展現出驚人的成長性與爆發力。人們親眼見證,她的作品從精巧的首飾物件,逐漸發展得愈來愈大,愈來愈具備宏大的敘事性。她的大型藝術裝置作品,往往以素樸的素材、簡潔的線條呈現,卻展現出女性溫柔、細膩卻又強大、多重的樣貌。

這種力量,正是一種跨出自身、前往他者與萬物連結的胸襟。她的作品不是在「表達」自我,而像是在「呼吸靈光」一種或許在快速現代化進程中,人類與自然、與精神世界正在消逝的深刻連結。她的創作展現了她對天地自然保有著深刻的關係和足夠的互動,這使得她的藝術具備了某種神聖的氣息。她將龐大的文化精神與微小的個人情感交織在一起,透過 Lemikalik 的溫柔韌性,成就了一個又龐然又微小的跨越。

我們看著她的作品從物件、愈長愈大、愈來愈大型,一直還在長大中。這「成長」的趨勢,其實是藝術家心胸的拓寬。她的作品不再只是視覺美感的體現,更是一種對當代社會的反思與療癒。

有人說,武玉玲的作品是一本「收集靈光的剪貼簿」,將排灣族女性 pulima 傳承的智慧與當代藝術的思考完美融合。這位與敘述者相識多年,小兩歲的藝術家,以她的生命之輪所經歷的數次蛻變與艱難,將排灣族 Lemikalik 的溫柔美學,綻放成了無與倫比的美麗與力量。

我們由衷地感謝武玉玲Aruwai,感謝她以pulima 的身份承載傳統,以藝術家的身份擁抱創新。謝謝她將個人的努力昇華為族群的驕傲,也謝謝她用溫柔的「纏繞」,為當代原民藝術開創了一個充滿生命靈光的新紀元。「謝謝妳的努力」,因為這份努力,已然成為照亮後繼者的一盞明燈。

回應文章建議規則: