中秋後廚餘危機 年丟400萬噸恐加速暖化

【記者 張啟敏/綜合報導】

統計顯示,台灣人平均每年浪費約96公斤廚餘,居亞洲之冠,而台灣中秋烤肉後激增的廚餘量恐加劇食物浪費問題。這些食物在掩埋與分解過程中釋放甲烷,不僅造成資源浪費,也加速全球暖化。專家呼籲應從採購、分量到回收端加強管理,減少浪費。

中秋聚餐後 廚餘的去向

中秋節是台灣的重要節日,民眾常會與親朋好友烤肉慶祝,但也常伴隨大量廚餘。許多民眾在採購時容易因節慶氣氛或賣場折扣而「不小心買太多」。民眾王先生表示,與朋友一起採買時往往因為心情愉悅、空腹購物而忽略實際需求,大家都覺得買多一點也吃得完。然而烤肉結束後,實際上仍剩下近一半食材,其中多為未烤的生食。面對這些剩食,王先生指出,若是較貴的食材會留給主辦人或轉送給有需要的朋友,也會盡量不直接丟掉,浪費食物也浪費錢。

即便政府不斷宣導廚餘分類,熟食與生食的再利用仍是挑戰。根據環境部統計,近年我國家戶廚餘量仍逼近50萬公噸,凸顯食物浪費問題依舊嚴峻。

亞洲之冠 400萬噸的驚人浪費

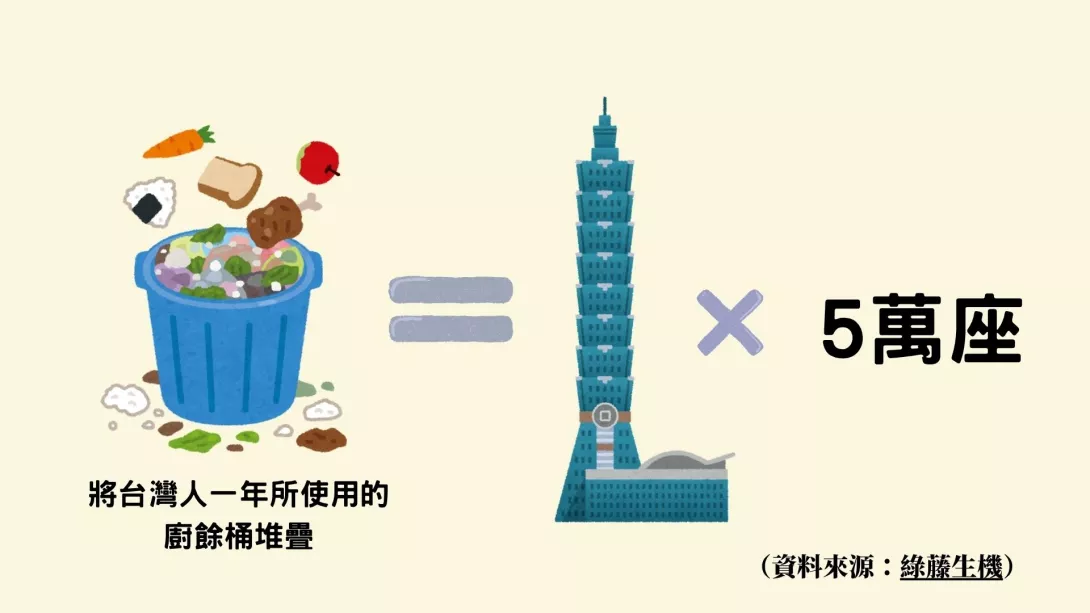

台灣的食物浪費問題,從數據上來看尤為驚人。Tasteme食物共享平台創辦人葉柏軍指出,台灣一年真實的食物浪費數字約為405萬噸,他說:「若以人均浪費量計算,台灣應該是亞洲最高的。」根據環保署的數據,台灣平均每人一年浪費的廚餘約96公斤,累計的廚餘回收量換算下來,廚餘桶可堆出約五萬座的台北101。

葉柏軍先生說明食物浪費加劇氣候變遷的主因:「食物發酵腐敗後會產生沼氣,沼氣的成分即是甲烷,其溫室效應強度高,對氣候變化的破壞力強大。」除此之外,食物從生產、運輸到最後被丟棄的過程中造成的碳排放量,已占全球溫室氣體近10%,加速全球暖化。這也顯示出解決食物浪費不僅是資源問題,更是全球必須共同面對的氣候議題。

將台灣人一年所使用的廚餘桶堆疊大約等於五萬座101大樓,因此台灣的人均浪費量也為亞洲之冠。【記者 張啟敏/製圖】

資源分配失衡下的創新解方

在台灣每年丟棄數百萬噸食物的同時,全球仍有約七億多人面臨飢餓困境。聯合國糧農組織(FAO)統計顯示,全球每年有高達生產量三分之一的食物被浪費。台灣在資源過剩與分配不均的矛盾中,食物銀行和共享平台成為了重要的解決方案。

社團法人台灣全民食物銀行協會的黃社工督導表示,台灣食物浪費的結構性問題主要來自於供應過剩、民眾個人消費習慣以及分配效率低。他以農產品為例:「很多農產品因為它們的外觀不符合市場的規格就會被銷毀,但醜蔬果的營養價值是一樣的。」

黃督導表示,協會以「不主動購買、專責募集」為宗旨,主要來源包括食品業、通路商及民眾捐贈。企業多提供外觀瑕疵或效期不足半年的良品,經協會專業媒合後,讓這些資源重新分配,化為社會的養分。他也分享了協會的實質成效:「我們在2022到2024年,將近服務有超過 184萬人次,大概1萬2000戶的家庭。」這些援助不僅緩解了飢餓,也符合聯合國發展目標(SDGs)中零飢餓與負責任的消費與生產的社會意義。但台灣目前仍缺乏有效的食物浪費政策立法,導致物資分配缺乏法律上的支援。

台灣全民食物銀行和Tasteme均符合SDG2與SDG12,透過食物再分配機制,減少浪費。【記者 張啟敏/翻攝自TasteMe官網】

除了食物銀行,葉柏軍創辦的Tasteme食物共享平台則透過科技來連結供需。他說:「業者通常會有許多即期品,保存期限較短。我們透過平台,將這些商品的資訊以快速、多元的方式傳遞給民眾,協助他們即時購買與利用。」消費者能透過平台以優惠價格購買即期食物,是實踐「惜食」的另一種創新模式。

食物銀行志工正在整理來自企業或民眾的捐贈物資,確保食物在安全與品質無虞下,有效地分配給弱勢家庭。【記者 張啟敏/擷取自台灣全民食物銀行協會官網】

從餐桌做起 共築永續食代

食物浪費問題牽動環境、經濟與社會公義。黃社工督導表示,協會將持續與政府、企業及民間單位合作,推動永續食物體系的實現。他強調,解決浪費的根本在於源頭減量,改變應從個人行為做起,並提出「吃光、買少、分享」三項行動。吃光,意即珍惜每一餐,只取能吃的份量;買少,指依實際需求購物,避免因促銷囤積過多而造成食物過期;分享,則鼓勵將多餘且符合捐贈條件的食物轉送至共享站,讓資源再利用。

葉柏軍也特別呼籲,現代年輕人應重新重視糧食安全,學習老一輩珍惜食物的態度,而非為了追求便利而忽略基本生活議題。無論是透過食物銀行的專業媒合,或共享平台的科技應用,每一次「少浪費一餐」的行動,都是對資源分配失衡的補足,也是減緩氣候變遷的重要一步,朝向零浪費、永續的社會邁進。

回應文章建議規則: