讓香有餘溫 雲霄厝剖香腳

【記者 林裕恩/嘉義縣報導】

香,在台灣民俗中佔有重要地位。是與上天、祖先溝通的媒介。老一輩常說「香如其人」,香正,方能表達敬意。唯有師傅用心製作,香才具有溫度能承載人們的心意。隨著時代變遷,傳統手工逐漸被機器取代。傳承已久的剖香腳工藝,面臨如何傳承、延續下去的危機。

香火帶動產業 剖香腳的原鄉

位於嘉義縣義竹鄉的雲霄社區,舊稱「雲霄厝」,先民自福建省漳州府雲霄廳遷來而得名,鄰近九華山地藏庵,自清代以來廟宇祭祀盛行,帶動香品需求。居民幾乎都以剖香腳或製香為業,雲霄社區發展協會理事長王廣禮說:「以前家家戶戶都有門口的小廣場,婦女們做完的香腳就會放在廣場曬乾,看過去就是香腳花海,這也是為什麼我們社區的圖案會用香腳花。」最盛行的時候,雲霄社區曾一度成為南台灣最大的香腳生產地,享有「香腳原鄉」的美譽。

一束束散開的香腳在陽光照射下散發獨特的竹香。【圖片來源 王廣禮/提供】

機器製香 手工製香

過去剖香腳完全依靠人工操作。師傅需挑選合適的竹材,經過浸泡、鋸筒、去青白皮、削片,再以柴刀一刀刀劃開,將竹片剖成均勻的香腳。這些香腳是製香的基底,每一步都要求筆直、厚薄一致,否則無法承受香料的重量。看似簡單的動作,實則需要多年練習與穩定手勁,才能維持品質。

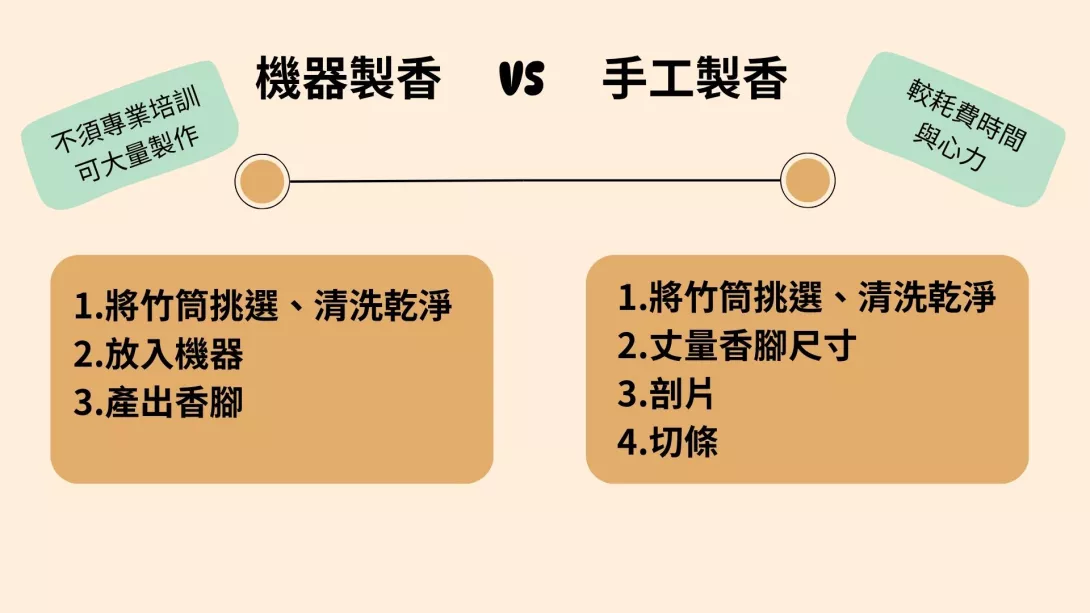

隨著製香業引入機械化製作,香腳生產逐漸被機器取代。機械操作只需簡單了解流程,短短數小時便能超過手工剖香腳一整天的產量。相較之下,手工剖香腳耗時費力,還伴隨刀具鋒利帶來的風險。過去許多婦女為貼補家用,即使受傷也得忍痛繼續工作。然而,隨著市場充斥廉價機器香腳,傳統手藝逐漸式微,願意承接這項繁瑣工序的人已越來越少。

機器生產的香腳無論是在產量或產品安全上已經全面超越手工製作的效果,在業界也找不到商家使用手工製香腳。【記者 林裕恩/製圖】

傳承困境產能低下無人接手的窘境

王廣禮無奈地說:「現在剖香腳賺不到錢,誰還願意學?」製香工廠老闆謝博全也指出,如今剖香腳只剩下文化傳承意義,在市場上已無實際產值,製香廠也早已不再依賴這項工法。

除了缺乏經濟誘因外,剖香腳本身也伴隨職業安全風險。王廣禮坦言,過去受時代背景所迫,才有人投入此業,但現在家長不可能讓孩子冒險學習這門手藝,連保險公司也拒絕承保。即便嘗試轉型文創商品,也因市場需求不足而受挫。「剖香腳而已,沒什麼特色;變成商品也很難,做了也沒有人買。」王廣禮說。

一把柴刀、一張木凳,搭配竹材,便是剖香腳的全部工具。背後卻蘊藏著難以取代的傳統智慧與手工溫度。【記者 林裕恩/擷取自墨新聞】

在市場價值低、職業安全保障不足及缺乏新血的情況下,剖香腳的傳承顯得岌岌可危。隨著老一輩師傅逐漸凋零,這門技藝正面臨無人接手的斷層危機。王廣禮坦言:「那些老師傅都七、八歲開始學,熟練要花上二、三十年,現在才要學已經來不及了。而且竹材越來越難找,等師傅做不動,這門工藝可能只能靠影像保存。」

讓香有餘溫 傳統工藝流傳策略

繁複的剖香腳工序雖被高效機器取代,卻也失去了手作的溫度。為保存這門工藝,雲霄社區自民國八十五年起轉向文化展示,每年舉辦剖香腳展示活動和工作坊,並結合小學鄉土教育課程留下影像紀錄。近年來更與嘉義市政府合作,透過展演與意象設計,讓「香腳花」成為社區象徵。

雖然手工剖香腳已淡出市場,但在觀光與文化傳承中仍保有延續空間,讓更多人理解這門技藝的用心,也為後世留下珍貴的文化印記。

回應文章建議規則: