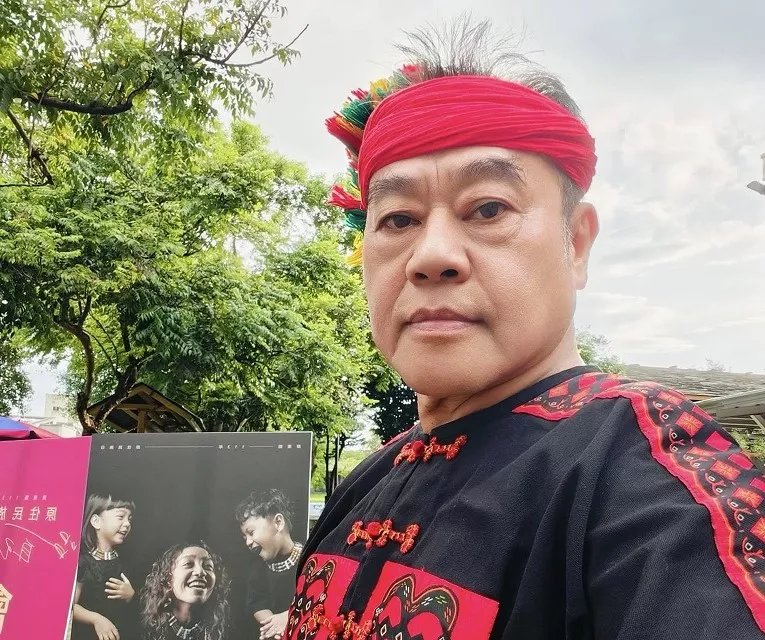

王福生的第二人生:警魂Pukiringan為兒時的文化憧憬築起古謠之路

王福生的第二人生:

警魂Pukiringan為一句兒時的承諾古謠之路

從警徽到歌聲的傳承

序章、南國山林間的誓約:古謠的萌芽

【屏東/馬家 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan】

屏東瑪家鄉的北葉村,坐落在蒼翠的大武山腳下,陽光穿透檳榔樹葉的縫隙,灑在紅瓦的石板屋上,空氣中總瀰漫著一股淡淡的、屬於土地與小米酒的芬芳。在這裡,時光似乎流淌得特別緩慢,而記憶,則像陳年的酒,越是久遠,越是醇厚。

上個世紀的六、七零年代,村子裡有個名叫Pukiringan Gatje Gatje的男孩王福生(民國53年6月26日生)。他的父親周源則langepav是北葉村擔任了長達二十年之久的村長,家裡自然成了部落大小事的匯集地。每當夜幕低垂,家中的庭院便會點起溫暖的燈火,村裡的耆老們圍坐在一起,就著幾盤下酒菜,與村長談天說地。

Pukiringan還是個在北葉國小、瑪家國中唸書的孩子,他常常會搬張小凳子,靜靜地坐在門廊的陰影下,假裝在寫作業,實則豎起耳朵,專注地聆聽著。他著迷的不是大人們談論的政治或農事,而是在酒意漸濃、氣氛正酣時,從那些飽經風霜的喉嚨裡,悠悠傳唱出的古老旋律。

那是一種難以言喻的聲音。時而高亢如山鷹盤旋,時而低沉如溪水嗚咽;旋律裡有狩獵的英勇、豐收的喜悅,也有對祖靈的敬畏與對逝去親人的思念。耆老們閉著眼睛,身體隨著節奏微微晃動,一個起音,另一個便默契地應和,他們的歌聲彷彿能穿越時空,將部落數百年的故事,一字一句地刻進在場每個人的心裡。

年幼的Pukiringan聽得入了迷。他不懂歌詞裡深奧的意涵,卻能感受到那份來自血脈深處的悸動。他看著耆老們臉上深刻的皺紋,聽著他們蒼涼而充滿力量的歌聲,一個念頭如同一顆飽滿的種子,悄悄地落入了他小小的、單純的心田:「等我長大了,我一定要跟Vuvu(排灣族語,指爺爺奶奶輩的長者)們學會這些歌。」

這是一個孩子對自己文化最純粹的嚮往,一個沒有說出口,卻深深刻在靈魂裡的承諾。然而,他當時並不知道,為了實現這個承諾,他需要走過多麼漫長而曲折的道路。

第一章、制服下的岔路:部落歌者與人民保姆的抉擇

時間的洪流從不停歇。Pukiringan從省立內埔農工畢業後,穿上了軍裝,履行了三年的國民義務。民國75年(1986年),他帶著一身曬得黝黑的皮膚回到了北葉村。他心中依然惦記著兒時的那個願望,渴望能坐到Vuvu們的身邊,像一塊海綿般吸收那些即將失傳的旋律。

然而,現實給了他沉重的一擊。幾年不見,「人事已非」,那四個字道盡了他歸鄉時的失落。那些曾經在家中高歌的耆老們,有的已經衰老得無法再清晰地歌唱,有的,則已回歸祖靈的懷抱,將那些無價的旋律一同帶入了永恆的安息。那個曾經充滿歌聲的庭院,如今只剩下寂靜。Pukiringan感覺心裡像是破了一個洞,那種錯失的遺憾,如同藤蔓般纏繞著他。想學歌的人還在,但會教歌的人,卻已經不在了。童年的夢想,彷彿成了一張無法兌現的支票。

在短暫的迷惘後,生活的現實推著他繼續前行。為了穩定收入、成家立業,他必須在部落的歌者與社會的責任之間做出選擇。民國78年(1989年),他考上台灣警察專科學校進修班第18期,正式成為一名警察。他脫下了原住民的傳統服飾,換上了筆挺的警察制服。從部落青年到人民保姆,他的人生軌跡轉了一個大彎。接下來的二十五年,他結婚、生子,將青春與汗水都奉獻給了維護社會治安的工作。肩上的警徽,代表著榮譽與責任,卻也將他與童年的夢想,隔得越來越遠。那份對古謠的深情,只能被小心翼翼地摺疊起來,藏在制服底下,靠近心臟最柔軟的地方。

第二章、文化園區的啟蒙:包勝雄老師的指引

在成為警察之前,Pukiringan的人生中有一段至關重要的鋪墊期。民國76年(1987年),他進入了台灣原住民族文化園區擔任文化服務員。這份看似只是服務性質的工作,卻成了他文化夢想延續的第二個起點。

這兩年的經歷,讓他有機會系統性地接觸到包含排灣族在內的九族文化,那些熟悉的歌謠,不再只是純粹的喜愛,而是變成需要被理解和珍視的對象。

在園區內,他遇見了生命中一位重要的啟蒙者——包勝雄老師。包老師不僅是資深的文化工作者,更是一位對原住民歌謠與歷史有著深刻見解的長者。在包老師的指導下,Pukiringan的文化視野被徹底打開。包老師教導的不僅是文化知識,更是一種對自身族群身份的認同和驕傲。他讓Pukiringan明白,古謠不僅是幾句旋律,它們是部落的百科全書、是口傳的歷史、是與祖靈溝通的橋梁。包老師的循循善誘,點燃了Pukiringan心中那顆對古謠的火種,將兒時單純的「喜歡」,昇華為一種「傳承的責任」。

雖然只有短短兩年的時間,但這段經歷讓他將自己對古謠的熱情,從感性的層面提升到理性的認知。他開始意識到,即使耆老不再,透過學習與研究,他依然可以成為古謠的承載者。包勝雄老師的啟蒙,為他日後長達二十五年的警察生涯中,那份執著的「城市尋歌之旅」,提供了最堅實的精神支柱。這段文化園區的時光,就像是為他即將開始的「潛伏期」充電蓄能,讓他帶著一顆更加堅定的文化心,迎向人生的下一段旅程。

第三章、都市的迴音:警官的秘密收藏

身為一名警察,Pikuringan的生活是忙碌且充滿壓力的。輪班、巡邏、辦案,佔據了他絕大部分的時間。然而,內心深處對古謠的渴望,從未因現實的磨礪而熄滅。它像是一條潛藏的地下溪流,安靜地流淌著,等待著重見天日的時機。

民國89年至90年(2000-2001年),他利用到台北警察專科學校進修的機會,開啟了他個人的秘密尋寶行動。對於這個繁華的大都會,Pukiringan沒有太多的興趣流連於名勝景點或購物中心。每到隔週休、沒有返回屏東的日子,他便會搭上捷運,獨自前往台北車站的後站區域。他的目標非常明確——尋找原住民的音樂CD。

在那個實體唱片行最後的輝煌年代,架上最顯眼的位置總是留給西洋、東洋的流行金曲。年輕的樂迷們站著,戴著耳機,挑選著自己偶像的最新專輯。而在這些光鮮亮麗的唱片架底下,通常會有一個不起眼的角落,或是直接堆放在地上的箱子,上面潦草地寫著「本土音樂」或「原住民音樂」。

於是唱片行裡便出現了一幅奇特的景象:在所有站著的人群中,總有一個中年男子,默默地蹲下身子,像是在田裡拾穗的農人,一張一張、仔細地翻找著那些被冷落的CD。他不在乎別人的眼光,只是專注地看著封面上的族語文字和圖騰,尋找著那些可能收錄了古老旋律的專輯。

每一次,他都會買下三、四張CD,積少成多,行李箱裡帶回屏東的「戰利品」越來越多。他的妻子有時會不解地念叨:「你買這些唱片回來要做什麼?又沒看你在聽。」Pukiringan只是笑笑。他何嘗不想立刻拆開來聽?但警察的工作實在太過繁重,他沒有那樣完整而寧靜的時間與心力,去細細品味、學習這些得來不易的寶藏。他像一隻勤勞的松鼠,在漫長的冬日來臨前,不斷地將堅果儲藏起來。他收藏的不是CD,而是通往兒時夢想的一張張地圖,是未來的教室。

第四章、五十歲的重生:為自己而活的承諾

光陰荏苒,二十五年的警察生涯轉瞬即逝。Pukiringan從一個青澀的青年,變成了一位資深穩重的中階警官。孩子們長大成人,各自有了安穩的工作,家庭的重擔也漸漸卸下。民國104年(2015年),他迎來了人生的五十歲。

當時的警察退休制度採行著名的「75制」,即服務年資加上年齡,合計達到75便可申請領取月退俸。Pukiringan一算,自己恰好符合規定。一個大膽而堅定的念頭,在他心中醞釀已久,此刻終於破土而出。

他鄭重地與妻子商量:「我們的孩子都獨立了,我當警察也二十五年了,該盡的責任都盡了。接下來的日子,我想為自己而活一次,去做那件我從小就想做的事。」妻子看著丈夫眼中那團從未熄滅的火焰,那是對古謠矢志不渝的熱情。她點點頭,給予了最溫柔也最堅定的支持。

2015年1月1日,元旦,Pukiringan正式退休。他脫下了穿了二十五年的警察制服,感覺卸下的不只是重量,更是一種束縛。五十歲的他,迎來了人生的第二個春天,一個完全由自己掌握的,追夢的春天。

退休後的前兩年,他幾乎將自己完全沉浸在音樂的世界裡。他找出那些被他珍藏多年、甚至連封膜都未拆開的CD,一張張地放進播放機裡。當第一個音符響起時,他彷彿瞬間回到了童年那個夏夜的庭院。他終於能夠「慢慢細品」這些旋律,將自己變成了一名學生。

這段時間,他並不滿足於紙上談兵。他將自己變成了一名田野調查員,開著車,拜訪屏東各個部落,尋找那些依然健在、還會唱古謠的耆老。他帶著錄音筆和謙卑的心,坐在Vuvu們的面前,誠懇地請教,將那些口傳心授的珍貴資產,一點一滴地記錄下來,與他收藏的CD相互印證。他像一塊乾涸了數十年的土地,瘋狂地吸收著文化的雨露,童年時那顆深埋的種子,終於在此刻,衝破了土壤,茁壯發芽。

第五章、祖靈的安排:一場喜宴,一生的志業

Pukiringan用了兩年的時間,將自己沉潛、裝備妥當。他從未想過要成為一位老師或表演者,他所做的一切,都只是為了圓滿自己兒時的夢。然而,命運,或者說他深信的「祖靈的安排」,為他指派了更重要的使命。

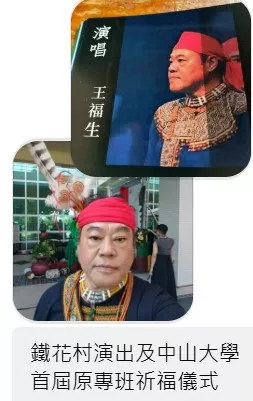

在一次親友的喜宴上,熱鬧的氣氛中,主持人為了助興,突然心血來潮,將麥克風遞向了賓客席中的Pukiringan,邀請他上台高歌一曲。在眾人的掌聲與注視下,他沒有選擇時下的流行歌曲,而是深吸一口氣,閉上眼睛,唱出了一首他從CD和耆老那裡學來的排灣族古謠。

歌聲響起的那一刻,原本喧鬧的宴會廳,奇蹟般地安靜了下來。那是一種完全不同於現代流行樂的聲音,蒼勁、遼闊、充滿了故事感。他的歌聲裡,有著對部落歷史的理解,有著對文化流失的惋惜,更有著失而復得的珍惜與熱愛。一曲唱罷,全場爆發出雷鳴般的掌聲。這場喜宴上的即興演出,成了Pukiringan人生的又一個轉捩點。這是他將私人熱情轉變為公共使命的起點。

第六章、貴人相助:文化的傳承之路

Pukiringan的古謠之聲一旦被聽見,便開始引來一連串的善緣與機遇。他的傳承之路,充滿了貴人的幫助:

- 最先伸出援手的是北葉國小的退休主任高文生。他大力推薦Pukiringan回到母校,為學弟學妹們開設古謠課程。這對Pukiringan而言,意義非凡——數十年前,他是在這裡埋下夢想種子的孩子;數十年後,他以一位老師的身份,回到同一個地方,親手為新一代的孩子們播種。

- 接著,透過林永彬大哥的引薦,他認識了台灣師範大學的呂鈺秀教授,讓他有機會與學術界交流,將他從田野中採集到的口述傳統,與學術理論相結合,讓他的知識體系更加完整。

-

不久後,時任校長的陳來福先生,再度推薦他前往屏北高中,擔任赫赫有名的「小清華古謠班」的指導老師。

照片

從此Pukiringan的教學版圖不斷擴大。他目前在多個機構任教,包括:為都市原住民開設課程的屏東市志工協會、慈惠醫專原專班、屏北高中、瑪家國中(他的母校)。他甚至時常受邀至各大學院校進行專題演講與教學,將古謠的美,帶給更多不同背景的年輕人。

Pukiringan的教學,從不只是教唱歌。他會在課堂上講述每首歌謠背後的故事、歷史與文化脈絡。他告訴學生們:「唱歌,不是只用喉嚨,而是要用心,用你的整個生命去理解這首歌,你才能真正地唱出它的靈魂。」他不再是當年那個蹲在唱片行地板上尋歌的警官,而是一位備受尊敬的文化導師,持續往自己的最愛前進。

未竟的樂章:一生的期盼

如今的Pukiringan,每天都忙碌於往返各個學校的路上。他的行事曆排得滿滿的,生活比當警察時還要充實。他的臉上,總是帶著一種發自內心的、滿足的笑容。他從一個守護社會秩序的執法者,蛻變為一個守護民族記憶的文化傳承者。

從五十歲退休至今,他已經在這條古謠教學的路上,走了將近十年。他影響了無數的年輕學子,讓他們在現代化的浪潮中,重新找到了與自己文化根源的連結。他用自己的生命故事,完美地詮釋了什麼叫做「為自己而活」,什麼叫做「永不放棄的夢想」。

然而在他心中,還有一個最大的願望,一個至今尚未完成的夢想——他希望能親手製作、發行一張屬於自己的古謠專輯。

這個願望,並非為了名利。對他而言,這張專輯是他對童年那個在門廊下靜靜聆聽的自己的交代,也是他對那些已經逝去的耆老們的致敬。他希望能將那些險些失傳的旋律,用最高品質的錄音技術保存下來,讓它們不再只存於記憶和課堂,而是能像蒲公英的種子一樣,隨著數位的風,飄向世界的每一個角落。這將是一張承載了一位排灣族男子,橫跨半個世紀的執著與尋覓的專輯。

Pukiringan Gatje Gatje的故事還在繼續。南國的風,依然吹拂著大武山,而他,就是那陣風中的歌者。他用自己的生命,唱出了一首悠揚而勵志的交響詩,其最華美的樂章,正期待著被記錄、被傳揚,並永遠地流傳下去。

回應文章建議規則: