災害不是演習,政府不能再臨時應變

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流,導致光復鄉遭泥水覆蓋,災情慘重。雖然全台志工踴躍前往支援,展現社會溫暖,但現場卻暴露出台灣災害防救體系的深層結構性問題。從物資分配混亂、交通管制失序、志工調度無效,到中央與地方政府各自為政的「雙頭馬車」局面,這場災難不僅是自然的衝擊,更是制度失能的警訊。

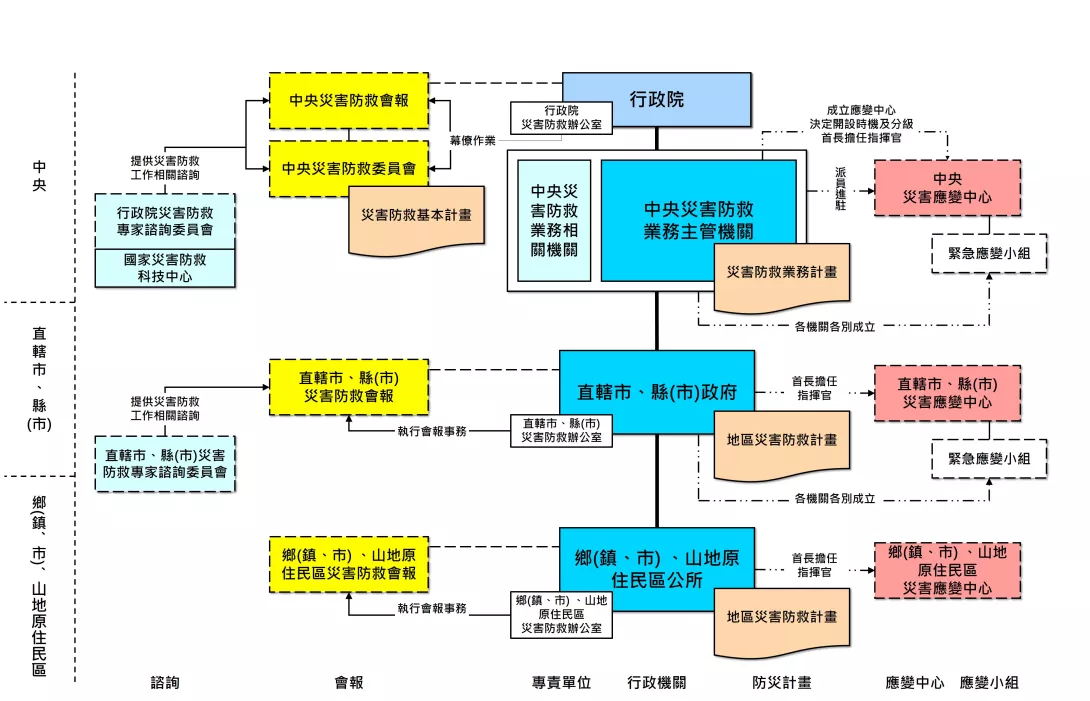

一位受災教師指出,中央與花蓮縣政府分別在光復車站設立協調所與志工平台,導致資源分散、指揮不一,災民無所適從。依據《災害防救法》第13條,中央災害應變中心得於地方設前進協調所,協助地方政府執行救災。然而,花蓮縣政府卻未與中央有效整合,令人質疑其是否遵循《災害防救法》第6條所規定的基本方針與政策核定機制。

災區現場更出現物資管理失當的情況:災民因未佩戴識別證而無法領取早餐,食物卻遭丟棄;原本自由領取的物資突然被要求造冊,導致物資滯留。志工反映便當供應不足、水源取得困難;員警則指出交通管制為必要之舉,因道路狹窄、機具密集,若無管制將癱瘓救災作業。這些情況顯示,地方政府未依《災害防救法》第12條妥善設置應變中心與前進指揮所,導致現場後勤支援與人力調度失衡,第一線人員疲於奔命,災民苦不堪言。

「鏟子超人」成為災後象徵,雖令人感動,卻也反映出制度的缺位。筆者曾於八八風災期間參與屏東林邊救災,見證部隊徒手通水溝、民間團體協助清理,卻因缺乏專業設備與分工,效率低落。直到專業通水車進場,才真正改善災情。此經驗再次證明,救災不能依賴個人英雄主義,而需仰賴制度化、專業化的整合機制。

災害防救不應是臨時拼湊的熱血行動,而是有計畫、有分工、有指揮的系統工程。依《災害防救法》第8條與第14條,各縣市應完成地區災害防救計畫,設緊急應變小組,整合國軍、民間團體、人力與物資,規劃進出路線與現場設施,確保救災資源有效運用。中央與地方應建立常態化協調機制,避免重蹈「雙頭馬車」的覆轍。

災難不該是制度崩壞的試煉場。我們需要的不是更多鏟子超人,而是一套能在災難來臨時即刻啟動、有效運作的災害防救體系。政府必須正視問題,負起責任,讓制度成為災民的真正依靠。尤其在可預判重大災害有發生之虞時,且尚無明確解方者,應比照國家防災日地震演練,擬訂災害防救計畫,並於可能受影響地區進行如「民安演習」般的實地演練,以期災害發生時能大幅降低災損與傷亡。

回應文章建議規則: