研究成果與審查矛盾的僵局

近期,陽明交通大學團隊於國際科學期刊《Regulatory Toxicology and Pharmacology》上發表台灣首篇針對加熱菸氣霧的本土研究,結果指出其有害物質排放量相較於傳統紙菸大幅減少,特定致癌物甚至下降九成以上。該研究經由層析質譜等高精度方法檢測,與美國、日本等國際研究趨勢一致,提供了科學上具高度說服力的證據,證明加熱菸在降低毒害物質暴露方面具有明確潛力。

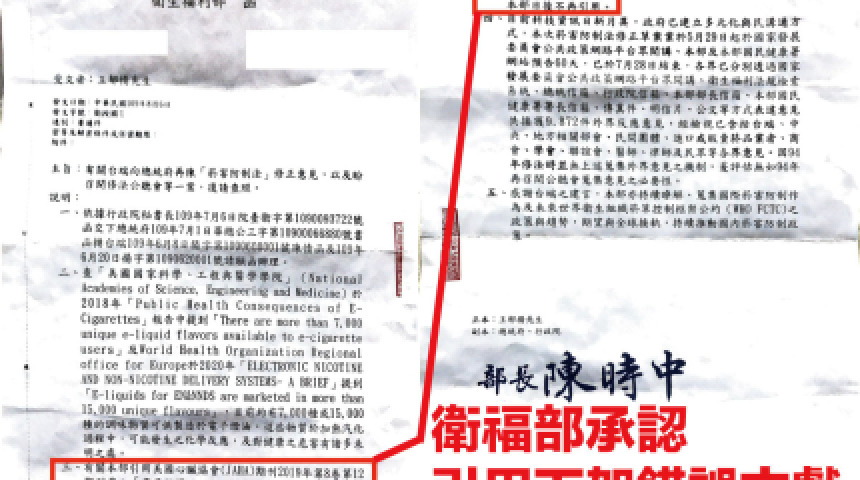

然而,在這項研究刊登的同日,民進黨立委陳瑩在立法院衛環委員會質詢時揭露,國健署前兩次召開加熱菸審查會議,支持通過的專家人數已超過半數,然而,審查會議卻以內部審查辦法所訂定的未達「三分之二同意」門檻為由拒絕通過審查。陳瑩質疑,這項規定明顯抵觸內政部所訂定的《會議規範》,該規範明訂多數決原則適用於所有政府會議,除非法律另有明文,否則不得任意提高表決門檻;她也指出,此種程序設計已違法,衛福部應宣布審查會議結論無效,直接讓加熱菸上市。

值得注意的是,根據國健署《指定菸品健康風險評估審查申請案件處理期間》之公告規定,加熱菸等指定菸品的健康風險評估,應於申請人完成繳費次日起六個月內完成,必要時得以延長六個月,且以延長一次為限。如今首批申請案已遞件超過兩年,卻未見任何審查結果。這樣的行政拖延與模糊處理,不僅違反法定程序,更讓合法業者陷入不確定的困境,非法走私市場也因此日益猖獗,導致巨額稅收流失。

在專業研究明確指出加熱菸相對於傳統紙菸產出的有害物質大幅降低、審查會議中多數專家已表示同意、法定審查期限也早已超過的情況下,行政機關卻依然模糊拖延,我們不禁要問,這樣的決策機制是為了什麼?又是為了誰?

台灣不缺科學,也不缺規則,但政府似乎仍缺乏依法行政與負責任的治理態度。當證據已經明確、程序已被質疑、期限早已屆滿,人民有權要求政府做出明確決策。若衛福部自設規則卻違法阻撓產品上市,不僅踐踏了行政程序正義,更是無視公共健康政策的迫切需求。

回應文章建議規則: