台語沒有字?從語音學與書寫系統解開常見迷思

近年來,在語言學習風潮興起之際,「本土語言」的學習也逐漸受到重視。本人在開始系統性學習台語(臺灣閩南語)後,曾將教材分享給身邊親友,卻頻頻聽見類似的回應:

「台語不是沒有字嗎?」

「那個用ABC寫的方式沒有人看得懂啦。」

「幹嘛學?多跟老人家講話就會了啊。」

這些說法背後反映出幾個關鍵問題:

第一,對語音與文字之間關係的普遍誤解;

第二,對台語書寫系統發展脈絡的陌生;

第三,對語言學習方法的單一想像。

沒有文字的語言,真的存在嗎?

事實上,世界上大多數語言在過去某個階段都曾經「沒有文字」。文字是一種相對晚近的人類發明,並非語言本身的必要條件。即便是當代仍無統一書寫系統的語言,也能口耳相傳、生生不息。

然而,一種語言若長期缺乏書寫系統的正式使用與傳承,不僅不利於保存,也不易進行結構性的教學。這也正是我在自學台語多年後,始終感到困難重重的主因:

儘管可透過口語溝通進行「模仿式習得」,但當詢問具體的發音規則、語法架構時,往往得不到明確答案,查閱資料亦相當困難,許多詞彙在台語辭典中甚至查無所本。

發音不只是「跟著唸」:語音規則與口腔肌肉記憶

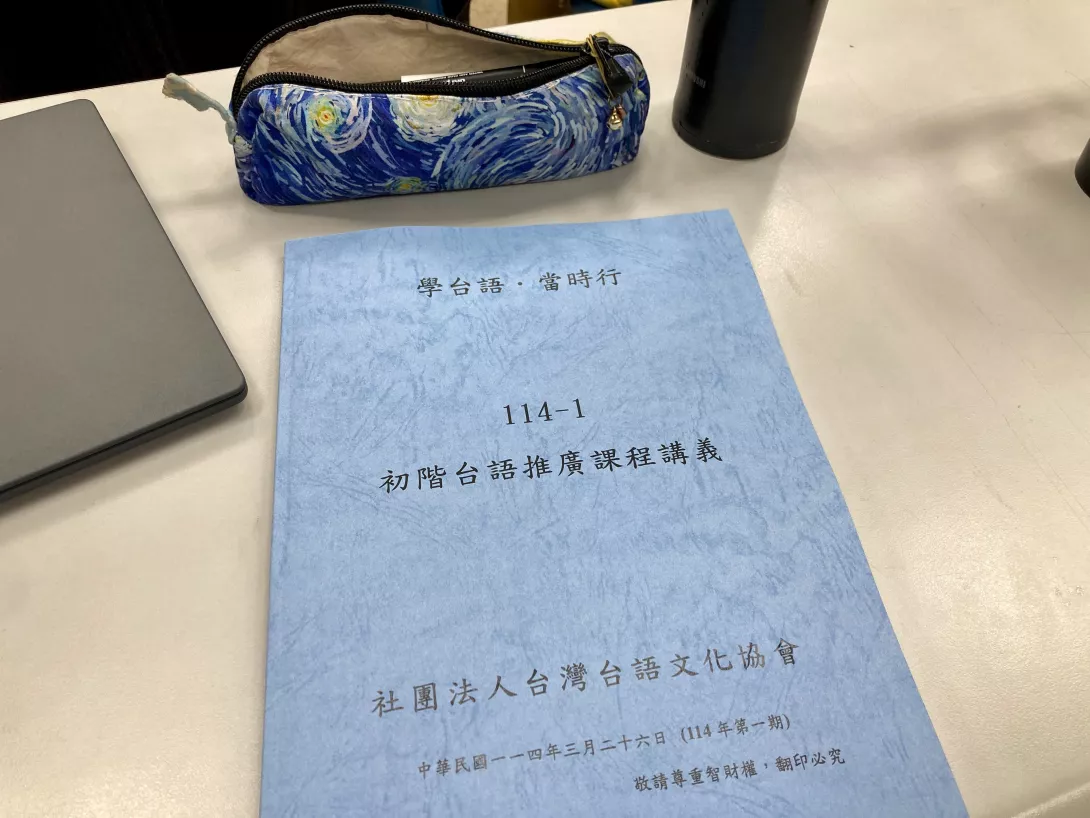

在筆者參與社團法人台灣台語文化協會的課程後,才真正理解台語的語音系統其實結構嚴謹,發音有其明確規則,並非只是「靠感覺」唸出來。

授課講師細心講解,助教也會以華語輔助說明發音時的舌位、送氣方式與音節結構,使我首次真正意識到「講台語」其實需要經過系統性的肌肉訓練與聽覺辨識力建構。

事實上,所有語言的學習者都應該理解一點:「用拉丁字母ABC書寫,並不代表是使用英文的發音方式唸。」像是德文、法文、越南語等,雖也使用拉丁字母,但每一種語言對字母組合的發音規則皆不同。

例如,德文的「Tschüss」若未曾接觸該語言的發音系統,是極難正確唸出的,其發音規則如下:

- tsch ≈ ㄑ

- ü ≈ ㄩ

- ss ≈ ㄙ

這是一個常見的道別用語,但在沒有環境、沒學過發音系統的情況下,基本上沒辦法得知正確或常見念法。

這類例子充分說明,在缺乏明確發音訓練與聽覺辨識的情境中,自學任何語言皆容易中途放棄,並非學習者本身的問題,而是缺乏必要的學習條件與系統工具。

台語有沒有「字」?從「佛陀」談起

那麼,台語真的「沒有字」嗎?

以「佛陀」為例,這是源自古印度語言的音譯詞。原音接近「Buddha」,日文音譯為「ブッダ(budda)」,英文拼寫為 Buddha。漢語唸作「ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ(fo-tuo)」,與原音相去甚遠。

然而,台語的對應發音是 pu̍t-á,與原音「buda」更為接近。這顯示早期譯者將「Buddha」音譯為「佛陀」時,其所依據的讀音可能本就是接近今日台語的唸法。

這也揭示了另一層意涵:

漢字本質上是表「義」的文字系統,其語音面往往依地區與時代而異。因此,當我們說「台語沒有字」時,實際上是在說:台語缺乏一套被廣泛認可且系統化的書寫傳統,而非其無法書寫。

學語言,不只是「跟著說」

語言的學習從來不是僅靠模仿,特別當語言已逐漸邁入弱勢語言的處境。缺乏結構化資源、制度化教育、書面系統、糾錯機制與語境支持,都讓學習之路更為艱難。

重建語言書寫系統、推動標準發音教育、製作普及教材、創造使用情境,這些工作都正在發生,也需要更多人參與其中。

如同學習德文不可能單靠「看字猜唸法」,學習台語也不能只靠「聽老人家說」。從語音到語法,從文字到語境,語言是整體系統的總和。理解這一點,才是我們對母語、對本土語言最根本的尊重。

回應文章建議規則: