九種野菜做酒麴 舒米.如妮釀出阿美族酒香

【記者陳品潔、紀君瀾/花蓮縣豐濱鄉報導】在阿美族的文化裡,釀酒不只是製作酒精飲品的技術,而是一項結合情緒、節氣與世代記憶的生活知識。舒米.如妮從小跟著祖母採集製作酒麴的植物,這些經驗讓她對釀酒產生最初的想像。多年後,在部落從事土地復育與生活工作之際,她選擇將這段記憶轉化為實際行動,開始實作阿美族的釀酒技藝。二十多年來,她持續釀酒,然而,這項在部落中長久流傳的技藝,進入現代制度後卻面臨重重限制。即使歷經多年奔走,她至今仍難以取得正式酒牌,只能以課程與工作坊的方式分享與販售。

舒米.如妮在高中時期離開部落,前往臺北生活與工作。她回憶在1980年時,社會對原住民族的歧視仍然普遍,原住民經常在生活與工作中遭受不平等對待。她指出,即使具備能力、對工作有所期待,也可能因身分因素而無法獲得相對應的待遇。這段離鄉經驗,讓她逐漸開始思考,自己的生命究竟是由他人與環境決定,還是能重新找回屬於自己的生命力。結婚生子後,這樣的疑問更加清晰,她最終選擇回到部落。

舒米.如妮32歲返鄉後,首先面對的是現實層面的生存問題。她指出,回到部落後遇到的困難很多,工作並不容易尋找,因此必須想辦法為自己創造生活的機會。她也提到,在部落能夠生存是最基本的條件,唯有先穩定生活,之後才有可能再談生態與生命相關的理想與實踐。

舒米.如妮開始從事藝術相關工作,包含參與創作營、製作木雕與畫作,並以藝術作為引入其他藝術家進入部落的方式。她申請公部門計畫,規劃藝術家駐村空間,提供經費與場地,讓藝術家能在部落創作與交流。這樣的計畫一共執行了四年,期間有不少藝術家持續回到部落。然而,隨著計畫結束,資源也隨之中斷,藝術工作並無法成為穩定的長期收入來源。

舒米.如妮意識到,若要在部落長久生活,必須找到能與土地、文化結合的工作方式,而這樣的思考,最終引領她投入土地復育與釀酒這兩條交錯的道路。

從返鄉生活到土地復育的開始

在返鄉後的多年裡,舒米.如妮參與部落土地議題的抗爭,她指出部落下方有一大片農地,原本屬於族人的傳統領域,卻因在1980年代族人依法申請土地登錄時發生行政疏失,相關公文與地籍資料遺失或損毀,導致耕地在1993年後被劃歸為國有土地。然而在權屬爭議尚未釐清的情況下,政府將相關土地無償撥交給交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處,並納入石梯坪風景區規劃範圍。

這場抗爭的核心訴求,並不僅止於停止開發,而是要求政府承認族人對石梯坪周邊土地的傳統所有權,並爭取將相關土地增劃編為原住民保留地,讓部落能夠參與土地的自主管理與利用。

隨著長期投入抗爭行動,舒米.如妮也逐漸注意到,這些被納入風景區管理的土地,實際上仍保有大片閒置農田,她開始思考,在土地權屬尚未完全取回之前,是否能先讓土地重新被使用。於是她開始拜訪部落耆老,投入土地復育工作,並且嘗試說服族人一同加入,不過當時部落多數年輕人不在,實際能下田的多為壯年。

復育過程中,引水是最大的挑戰。舒米.如妮與部落夥伴修築水圳,繞山引水,才得以開始復育梯田。復育初期也獲得部分公部門經費支持,但隨著時間拉長,問題逐漸浮現。水圳在颱風或豪雨後經常坍方,必須反覆以人力維修,長期下來,無論體力或人力都逐漸消耗。復育十多年後,持續種田已不再是一條可行的路。

復育農田期間,海稻米是主要作物之一,它的品種是由農委會花蓮區農業改良場育成的香米「台稉4號」,具有穀粒飽滿、植株較矮、口感Q黏與香氣濃郁的特色。然而即便農作物品質良好,但單靠種稻並不足以支撐生活。舒米如妮也坦言,長時間的勞動加上年齡增長,使體力逐漸成為限制。隨著水圳損壞、農田缺水,海稻米無法再繼續種植,她退出耕作,農田使用權及相關工作則改由部落中的人接手。

歷經近三十年的抗爭, 在2020年,族人陸續取回石梯坪石門段等多筆土地所有權狀,並由部落自行建立具法律效力的地籍資料。對舒米.如妮而言,土地復育不只是抗爭之後的實作行動,而是在制度縫隙中,持續修補部落與土地關係的過程。

從學習到實作的釀酒之路

在農田復育逐漸告一段落後,舒米.如妮開始重新回到自身的生命經驗中,思考下一步能夠持續實踐的方向。釀酒,並非一項全新的選擇,而是她自童年起便深植於記憶中的生活技藝。她回憶,自己從小由祖母帶大,童年時經常被帶著上山採集製作酒麴的植物,這段經驗讓她對釀酒產生最初的想像,也成為現在轉向製作釀酒的重要基礎。

真正重新投入釀酒學習,是在她返鄉生活逐漸穩定之後。她開始向部落中的長者請教釀酒方式。第一個關鍵步驟是製作酒麴,舒米.如妮表示,酒麴是一種發酵的媒介,也是整個釀酒過程中最困難的部分。她回憶,自己向老師學習長達五年,直到第四年才真正能完成發酵程序。

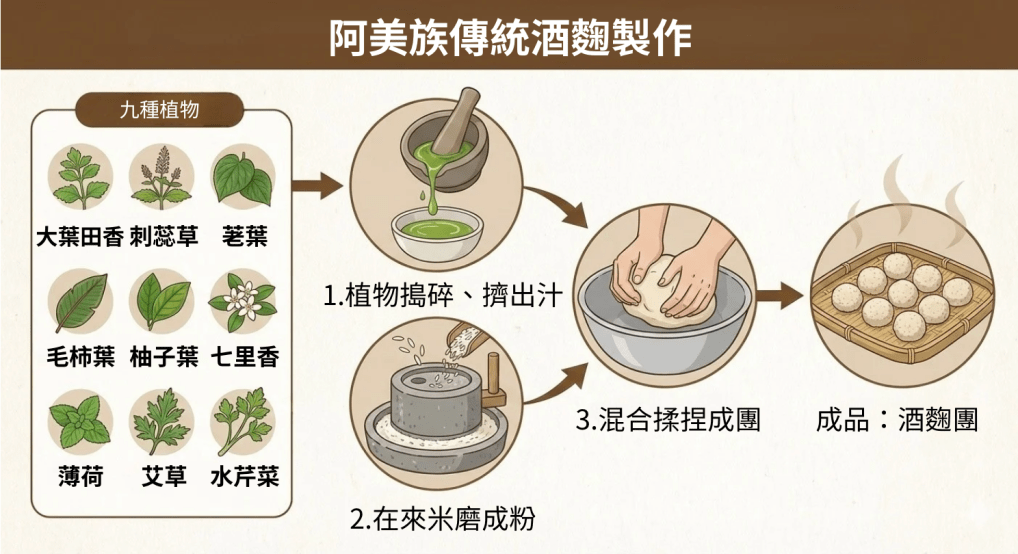

酒麴需由九種植物混合製成。大葉田香是最主要的成分之一,屬於水生植物,也是酒的香氣來源,同時能促進菌絲發展。其餘植物包含刺蕊草、荖葉、毛柿葉、柚子葉、七里香、薄荷、艾草,以及生長在水圳中的水芹菜。這些植物皆需在未使用農藥與有機肥的自然環境中採集。製作時,先將這些植物打碎、擠出汁液,再將再來米磨成粉後混合其中,揉捏成團,並依照實際釀酒所需的米量,調整酒麴的重量與大小。目前每顆酒麴約為二十五克,會依比例對應糯米的使用量。

完成酒麴後,釀酒的下一個階段是以糯米進行發酵。糯米煮熟後,依比例加入酒麴,攪拌均勻後封入缸中,等待自然發酵。她指出,釀酒的成敗與季節密切相關,夏季的五到九月較適合釀酒,這段期間溫度與濕度較穩定,成功率也較高。一般需放置約二十一天後過濾,再靜置十天,讓酒液逐漸沉澱,植物的香氣才會慢慢顯現。

馬庫達愛部落土地自救會長陳英彥的母親張金蘭曾經也教過舒米.如妮釀酒,她分享在阿美族傳統的釀酒觀念中有一項重要禁忌,就是製作酒麴與釀酒時需保持情緒平穩,避免爭執與干擾。若製作時情緒不穩或過程中受到干擾,酒往往釀不好,甚至發酵出來的量也會變少。

舒米.如妮的表妹,同時也是徒弟的爾嬈德菲兒則提到,學習釀酒後,逐步理解這項技藝的細節與難度。她指出,製作酒麴是整個釀酒過程中最不容易的部分,尤其是採集九種植物,而且必須透過反覆操作,才能掌握正確的比例與手感。她也提到,若一段時間沒有實作,很容易就會遺忘,因此學習釀酒必須持續練習。

爾嬈德菲兒在學會釀酒後,理解到整個製作過程不只產出可飲用的酒,釀酒後所留下的酒釀同樣可以被善用。由於爾嬈德菲兒本身從事廚師工作,她進一步將酒釀運用在料理中,發現能為餐點帶來不同層次的風味,也讓她後來設計的風味餐更具特色。

透過將酒釀實際融入料理,她更清楚感受到酒在不同使用方式下呈現出的風味變化,也理解到即使遵循相同的釀酒流程,每個人因經驗與狀態不同,最終呈現的結果仍會有所差異。對她而言,釀酒不只是學會一項技藝,而是讓整個製作過程及其產物,真正進入日常生活之中。

傳統釀酒卡關的制度現實

釀酒在文化層面之外,也面臨嚴峻的制度限制。舒米.如妮指出,臺灣現行對酒莊的管理與想像,多以大型品牌酒廠為想像對象,要求具備工廠等級的場域與生產條件,製造空間必須至少五十平方公尺,並且包含原料處理、發酵或蒸餾、調配、分裝、包裝以及成品倉儲等完整作業區,各區域需清楚分隔以避免交叉污染。廠區地面須鋪設混凝土或柏油,排水系統暢通且無異味,牆壁、天花板與地面材質必須易於清潔、耐酸鹼、不吸水且不易破損,通風良好並有足夠照明,並設有防病媒入侵的措施。所有與酒液接觸的設備與容器都必須安全無毒,以確保衛生與安全。這樣的規範對於以傳承為目的的傳統小型釀酒者而言,幾乎難以適用。她表示,當傳統釀酒被視為一種文化實踐時,卻在制度上找不到可以歸屬的法規位置。

為了取得能夠合法對外販售的酒牌資格,她自2011年起,便開始了解相關規定,試圖找出能讓釀酒工作合法進行的方式。真正密集奔走各單位,則是在近幾年。她回憶,從接觸相關制度到實際獲得部分許可,前後歷時約五年。期間,她必須與不同管理單位反覆溝通,釀酒的管理涉及層面廣泛,從製作空間的環境條件、排水問題,到建築與土地使用規定,都需逐一符合。目前,舒米.如妮僅取得製作與教學的許可,可以在工作坊內進行釀酒教學,並在課程結束後販售酒品,但不能在網路上銷售,也不能對外公開擺攤。即使已有品牌名稱,製作與教學的許可仍有期限,每年都必須重新申請,她目前的許可期限僅到明年七月,屆時仍需再度奔走相關流程。

然而,制度上的最大障礙,來自土地使用分區。她所在的區域被劃為自然保護或自然發展區,依照國土法規定,無法興建被認定為工廠的設施。她多次向相關單位說明,自己的工作坊並非大型酒廠,而是用於釀酒教學與文化傳承的小型空間,希望能讓前來學習的學生,理解阿美族的釀酒文化。然而在現行制度下,相關單位仍以既有酒莊的審查標準進行檢視,要求比照大型酒廠的設施條件,使她的工作坊難以符合規範,導致申請始終受阻。

她也指出,這樣的困境並非個案。臺灣各地部落其實都保有釀酒的技術與知識,在日治時代以及國民政府來臺之後,傳統釀酒相關的技術、知識與製作流程逐漸被制度性地壟斷,使得原本存在於部落中的釀酒實作,被排除在正式體系之外。她與其他釀酒者也曾嘗試透過立法委員尋求修法可能,目前僅爭取到以課程形式進行製作,並讓學員在現場完成後,攜帶有限容量的酒品返家。

在制度尚未鬆動的情況下,舒米.如妮選擇以課程作為分享釀酒的方式,讓技藝能持續被實作與理解。對她而言,釀酒不只是商品生產,而是一種與土地、節氣與文化緊密相連的生活實踐。即使面對制度限制,她仍選擇在有限的空間中,讓這項傳統技藝持續存在。

採訪側記

我們為了採訪提前一天住宿。花蓮的景色很美,旅館附近的石梯坪和單背山景區可以直接看到大海,海風拂面,伴隨著浪濤拍打岸邊的聲音,這是在都市裡感受不到的風光,也讓我們能在採訪之餘放鬆心情。

採訪當天,舒米.如妮帶我們去見側訪對象,那是一位八十二歲的阿美族長者。出乎意料的是,阿嬤精神狀態非常好,國語也十分流利。採訪過程中,我們無意間聽到阿嬤提起日治時期發生的故事,立刻引起了我們的好奇。訪問結束後,我們又拉著阿嬤繼續聊她在日治時期躲避戰火的經歷,這段歷史彷彿活了過來,與教科書上死板的文字不同,對我們而言,更像是一位親身經歷過那個年代的長者,在緩緩訴說她的過去。

回應文章建議規則: