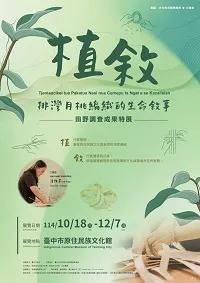

臺中原民館特展 《植·敘》:探索月桃的生命故事 展現原住民族與自然共生智慧

臺中原民館特展 《植·敘》

探索月桃的生命故事 展現原住民族與自然共生智慧

【臺中訊 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan】

臺中市一年一度的原住民族文化節即將在十一月盛大登場。作為文化活動的先行亮點,位於臺中市的原住民族文化館不僅珍藏豐富的歷史文物,更持續透過主題特展,引領公眾深度探索原住民族的自然觀與獨特的生活美學。特別關注到即將開展的《植·敘—月桃工藝展》,該展覽將聚焦排灣族傳統文化中,月桃植物所蘊含的深刻文化價值與生活智慧,邀請民眾一同走進這場充滿綠意與故事的展覽。

跨越植物與文化

月桃不只是植物 更是排灣族生命的語言

《植·敘—月桃工藝展》深刻闡釋了月桃在排灣族部落生活中的重要性。對於排灣族人而言,一株月桃不單純是一種植物,它更是與土地、祖先、以及部落生活緊密相織的文化載體。本次展覽的核心目標,即是引導觀展者從植物的田野生態,轉向其在部落中的工藝實踐,親身感受月桃如何從山林間誕生,最終被族人巧手轉化為日常生活器具與精緻藝術創作的過程。

這份轉化過程,體現了原住民族「與自然共生」的深厚智慧。月桃的纖維堅韌而實用,從編織籃、墊席到各類生活物件,月桃的身影無所不在。它不僅滿足了物質需求,其在編織過程中融入的圖紋與技法,更承載著族群的歷史記憶、美學觀念以及人與自然的和諧關係。

跨界協力策展

研究與工藝的雙向對話 看見傳承與創新

本次《植·敘—月桃工藝展》由研究人員董宜佳與排灣族工藝師潘雅莉攜手策劃。這份結合學術研究深度與部落工藝實務的策展組合,確保了展覽內容的嚴謹性與真實性。研究人員董宜佳從文化田野採集與文化訪談的角度,梳理了月桃的文化脈絡;而工藝師潘雅莉則以其精湛的技藝與教學經驗,呈現月桃工藝的當代風貌。

此外,展覽更特別與在地深耕的團隊,包括「阿鈴鈴工作坊」和「大家書房」合作,共同將田野採集的原始素材、文化訪談的口述歷史,轉化為具體的展覽內容。這種跨界合作模式,不僅凸顯了當代原住民族文化在傳承中的創新精神,也展現了在地社群協力推廣文化的熱忱與力量。

從纖維到情感的編織

透過影像紀錄工藝師與學員的學習旅程

展覽現場除了陳列眾多精美的月桃編織工藝作品外,更運用了豐富的影像與紀錄,試圖捕捉「人與植物」以及「師徒傳承」間的互動與情感。這些影像紀錄了工藝師如何悉心指導學員,從最初的一條條月桃纖維開始,透過雙手的溫度和時間的沈澱,最終編織出具有文化紋理與深刻情感的物件。

「植物,是生命的語言;工藝,是文化的延續。」這兩句話精準概括了「植‧敘」展覽的核心精神。展覽旨在告訴觀展者,月桃工藝不僅是技術的展現,更是一種敘事:它敘述著排灣族人與大地的連結、敘述著祖先的智慧、也敘述著文化在當代社會中持續生長與傳承的韌性。每一件作品都凝聚了人與自然、傳統與創新之間的對話。

行動呼籲

綠意滿滿的文化盛宴 不容錯過

臺中原住民族文化館、主播叢慧芸誠摯邀請廣大民眾,把握機會親身走進這場「植‧敘」的綠意世界。透過月桃的力量,深度感受原住民族與自然共生的生命哲學與生活美學。這不僅是一場工藝展覽,更是一次探索文化根源、理解族群智慧的難得機會。

回應文章建議規則: