為困境家庭構築充滿希望的空間

「從有記憶以來,這是我第一次住在混凝土建造的漂亮房子,也是第一次體驗到擁有一座安穩家園的踏實感。」—Lourdes Blarama女士

截至2022年底,菲律賓約有666萬戶家庭面臨嚴重的住房短缺。根據菲律賓住宅暨城市發展部(DHSUD)2018年的報告,菲律賓全國約有450萬人無家可歸或住在非正式住居中,其中約300萬人集中在馬尼拉都會區。菲律賓家扶中心的扶助社區Addition Hills,便是當地最大的非正式住居社區之一,居住著超過10萬名居民。

非正式住居主要分為兩類:一種是衝突或災害導致的流離失所;另一種則是發展中國家的城市化和經濟遷移所導致。菲律賓即屬於後者,首都馬尼拉吸引大量外地人口湧入,然而基礎建設與住宅供給卻未能同步擴張,導致無法負擔高昂住宿成本的經濟弱勢者,逐漸在城市邊緣形成聚落,進而成為多數移居者在馬尼拉都會區的棲身之所。

在菲律賓,非正式住居常興建於國有或閒置土地上,也依附於城市基礎建設,如橋下或籃球場邊。居民在零碎的空間中,為5至7人的家庭構築不到5坪的生活空間。這些聚落缺乏完善的水電配置,多戶家庭共用一套衛浴設備是常見現象。建築材料多為易燃的廢鐵皮、膠合板和椰子木等輕質臨時材料,加上各戶緊鄰,一旦發生電線走火或火災,極易演變為難以控制的大型災難。

這種居住條件,嚴重影響房屋的穩定性與安全性,使棲居於其中的兒童及其家庭面臨極高的人身安全風險。面對非正式住居人口持續攀升所衍生的城市發展與治理議題,曼達盧勇市政府於2001年成立住宅支持委員會(Welfareville Commision),該委員會即坐落於Addition Hills社區,作為處理居民搬遷與核發建築執照的專責單位,逐步協助居民取得合法居住權,解決社區居住空間擁擠問題並改善基礎設施。

曼達盧永市政府雖積極於Addition Hills社區推動住宅支持計畫,然因資金有限,無法全面滿足日益增長的住宅改善需求。故菲律賓家扶中心與Welfareville委員會建立合作夥伴關係,並於2021年起合作推動住宅改善方案。截至2024年底,該方案已累計改善30戶受扶助家庭的居住環境。

為了確保資源妥善運用,菲律賓家扶中心設有數項申請資格:家庭年總收入低於20萬披索(約為11萬5千元新台幣)、接受扶助1年以上、態度良好且申請人為居住建築物的所有者或共同持有者。提交申請後,主責社工會前往訪視並完成評估報告。中心根據資料篩選出該年度的獲選家庭,接著通知獲選者簽署合約並進行改建。完工後,菲律賓家扶中心會舉行交接暨啟用儀式,正式將改建後的居住空間移交給扶助家庭。

住宅支持方案改善了居住環境,更為扶助家庭的生活帶來實質改變。Milany一家人在2023年的一場社區大火中失去住所。災後,他們使用二手膠合板、鐵皮和椰子木搭建出臨時庇護空間,一家八口擠在不到4坪的空間中。Milany女士分享當時的處境:「生活極為艱困,我們全家8個人擠在一起,有時候孩子甚至會去朋友家過夜。」而談到住宅改建後帶來的影響時,Milany女士提到新住宅不僅相當舒適,孩子也變得更有自信,能夠自在地邀請朋友和同學到家裡玩。在雨季期間,全家人也不必擔心屋頂或牆壁漏水,甚至是坍塌,遮風避雨的安全感不言而喻。

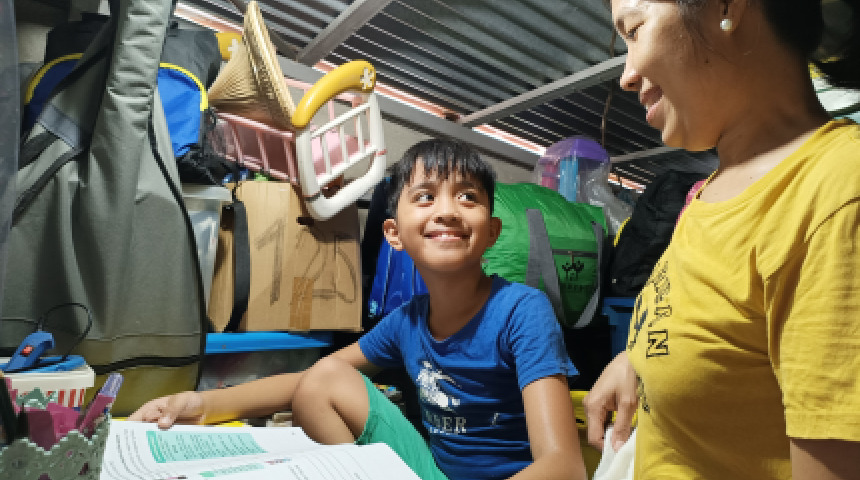

扶助兒童Richelyn也分享改建前後的變化:「以前空間狹小、光線不足,在屋內總是能聽到外面的噪音。不過現在不會了,我也能夠專心讀書。」Richelyn和她的兄弟姐妹共用其中一個房間,寧靜且光線充足的環境幫助她專注於課業。住宅支持方案不僅改善了居住環境,也對學業表現產生正面影響,點燃扶助童的夢想。

Lourdes女士的家庭共有16名成員,起初住在一間由生鏽鐵皮、廢棄膠合板和椰子木所搭造的簡陋住處。由於建材品質不佳,導致整體房屋結構不穩定。老化的木地板已有多處破損,隨時可能坍塌。每逢雨天,屋頂與牆壁之間縫隙不斷地滲入雨水,家中地板擺滿接水的容器。

回想過去的居住空間,Lourdes女士提到:「晚上難以入眠,因為即使是最輕微的翻身,也可能會使地板塌陷。滂沱大雨時甚至得把孩子叫醒,只為了把他們移到比較乾燥的地方。」談及改建後的變化,Lourdes女士表示:「孩子現在可以安全地在屋內玩耍,不再害怕地板會塌陷;天氣惡劣時,全家人也不再生活在恐懼中。最重要的是,他們晚上可以安然入睡,不必時刻擔心家園可能倒塌。」

住宅支持方案為家庭帶來的不單只是四面牆和一片屋頂,更是每個扶助家庭新生活的起點。對於菲律賓家扶中心而言,改建完工是專案的終點;然而對扶助家庭來說,完工啟用卻是新生活的開始。安全舒適的居住環境,不僅是日常生活的場域,更滿足身而為人的基本尊嚴和內在需求,進而開拓家庭對未來的想像,讓曾因經濟拮据而受阻的夢想得以成形。這些充滿希望的「家」,成為韌性的有力象徵,也提醒我們,無論過去有多麼艱難,總有可能迎來一個更安全、更有希望的明天。

回應文章建議規則: