還原歷史傷痕:臺灣光復80周年,重探50年日治血淚與抗爭史詩

還原歷史傷痕

臺灣光復80周年 重探50年日治血淚與抗爭史詩

回望一八九五至一九四五

從殖民統治到光復 臺灣人民的浴血之路

臺灣光復80年紀念:時間刻度下的歷史轉折

【台北訊 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan】

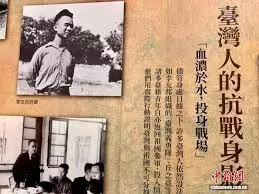

2025年,是臺灣脫離長達半世紀的日本殖民統治,迎來「光復」的第八十個年頭。這不僅是一個簡單的數字標誌,更是一段承載著複雜情感與血淚記憶的歷史時間軸。提及「光復」,其歷史背景必然緊密連結於日本自1895年起對臺灣所實施的殖民統治。這一年,清朝因甲午戰爭戰敗,依據《馬關條約》將臺灣割讓予日本,從此開啟了臺灣歷史上長達五十年的「日治時期」(1895-1945)。這段時期,是臺灣歷史中充滿血腥鎮壓與頑強抵抗的一頁,臺灣人民的命運因此經歷了巨大的轉折。

五十年殖民統治下的壓迫與犧牲

在日治時期的五十年中,儘管殖民政府在基礎建設、教育等方面進行了現代化建設,但其核心本質仍是高壓統治與資源掠奪。臺灣本島上的漢人與原住民族群,皆因無法忍受殖民者的殘酷與不公,而發起了數次大規模的反抗行動。這些抗日事件,是臺灣人民追求民族自決與自由的堅決證明,也是對殖民暴政最直接的控訴。

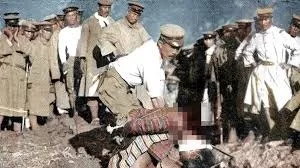

歷史資料記載顯示,在這長達半世紀的抗爭過程中,臺灣人民付出了極其慘痛的代價。據不完全統計,因反抗殖民統治、遭到日軍鎮壓與屠殺的臺灣人數,無論是漢人或原住民,累積起來的犧牲者高達至少四十萬人。這是一個驚人的數字,它不僅代表了個體的逝去,更象徵著一個世代的集體創傷。從平地的武裝起義,到山區的原住民出草抗敵,臺灣的土地上幾乎未曾停止過反抗的烽火,這四十萬血淋淋的數字,成為這段歷史中最沉重、也最不容忽視的歷史負載。

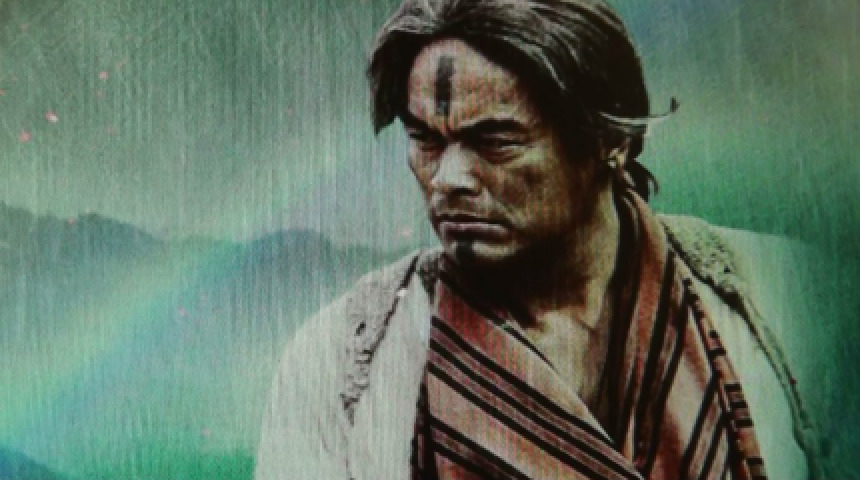

霧社事件:臺灣原住民的史詩級悲歌

在眾多抗日事件中,由賽德克族人所發起的「霧社事件」(1930年),無疑是最廣為人知、且最具震撼力的歷史事件之一。這起事件由賽德克族的頭目莫那魯道所領導,因長期遭受日本殖民政府的種種壓迫、歧視與剝削,賽德克族人選擇在霧社地區舉行了一場對抗殖民統治的大規模起義。這次起義展現了原住民族群寧願玉碎、不願受辱的強烈民族氣節,震撼了當時的日本政府與國際社會。

「霧社事件」的慘烈與悲壯,近年來透過臺灣影史上的重要作品《賽德克巴萊》而獲得了廣泛的關注與細膩的呈現。該電影以宏大的敘事和細膩的鏡頭,還原了事件發生的時代背景、民族矛盾,以及賽德克族人浴血抗爭的悲壯歷程。觀影者得以從中深刻體會到殖民統治的殘酷本質,以及原住民族在絕境中仍奮力捍衛尊嚴的勇氣。這部電影不僅是一部商業作品,更被視為一扇引導當代臺灣社會正視歷史、反思殖民的窗口。

川中島:霧社事件遺族的強制遷居與創傷延續

「霧社事件」的結局,是一場史詩般的悲劇。儘管賽德克族人奮勇抵抗,但最終仍不敵日軍優勢的武力鎮壓。事件結束後,日方並未因此放下對倖存者的控制。電影《賽德克巴萊》的結尾,便提到了日軍對參與反抗的六個賽德克部落遺族進行了強制性的遷徙,將他們遷移到一個名為「川中島」的地方。

「川中島」,即今日南投縣仁愛鄉的清流部落,這地名源於日本長野縣一個歷史上著名的戰場。殖民政府將賽德克族遺族遷至此地,一方面是為了便於集中管理與監控,另一方面也意圖透過隔絕與同化政策,逐步消除這些「反抗分子」的民族意識。對於倖存的賽德克族人而言,「川中島」代表的並非安居樂業的新生,而是集體創傷的延續,是民族尊嚴被剝奪、生活方式被強行改變的苦難地。這段被迫遷徙與異地求生的經歷,是「光復」歷史敘事中極為重要、且充滿沉重情感的一環。

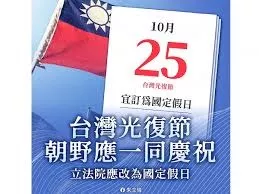

從殖民終結到國家主權的歸屬

這段長達五十年的殖民統治,終於在1945年迎來了終結。當時,日本在第二次世界大戰中戰敗並宣告無條件投降,依據國際條約,日本也將臺灣歸還給了當時的中國政府——中華民國。臺灣的「光復」,不僅標誌著臺灣人民從殖民統治中解脫,更象徵著國家主權的重新確立。

回顧這段歷史,臺灣人民所經歷的殖民壓迫、抗日犧牲,以及在「光復」後所面臨的種種社會轉型與國家認同的挑戰,構成了今日臺灣社會複雜而多元的歷史觀。在臺灣光復八十周年的此刻,重探這段血淚史,正視四十萬犧牲者的貢獻,理解如「霧社事件」與「川中島」這類重要事件的深層意義,對於每一個臺灣人而言,都是一堂不可或缺的歷史課。唯有深刻理解過去的苦難與抗爭,才能真正珍視當下的自由與民主,並構築更具韌性與自覺性的未來。

回應文章建議規則: