丹娜絲颱風過後 嘉南平原的石綿瓦危機

【記者 施佳妤/嘉義台南報導】

七月丹娜絲颱風重創台灣南部地區,掀翻了許多民宅屋頂,而石綿是一級致癌物,若暴露在石綿粉塵中卻無適當防護,將有罹患石綿相關疾病之風險。強風過境後的災後重建,除了要面臨暫置場超載與清運人力短缺等問題,高齡社區的資訊落差亦是一大挑戰。

台灣早期建築的常客 健康的隱憂

石綿瓦是台灣早期建築的常客,因其具隔熱、耐高溫、抗腐蝕和耐磨等特性,且價格相對便宜,而被大量使用。石綿建材或製品只要不加工或破碎,對健康的危害並不嚴重,但在從事加工、維修或拆除作業的時候,容易暴露在石綿粉塵中,若無適當的防護,將有罹患肺癌、間皮細胞瘤、卵巢癌和喉癌等疾病之風險。

台灣雖在2018年已全面禁止使用石綿,但現今嘉義、台南兩地的石綿瓦數量就有約15萬公噸,佔全台灣總量的三成。七月的丹娜絲颱風首度從嘉義布袋登陸,強風過境後,造成許多民眾房屋的損壞。根據環境部估計,嘉義、台南兩地遭破壞的石綿瓦達1.56萬公噸,如何處理短時間內出現的大量有害廢棄物,成為嘉南平原要面對的一大挑戰。

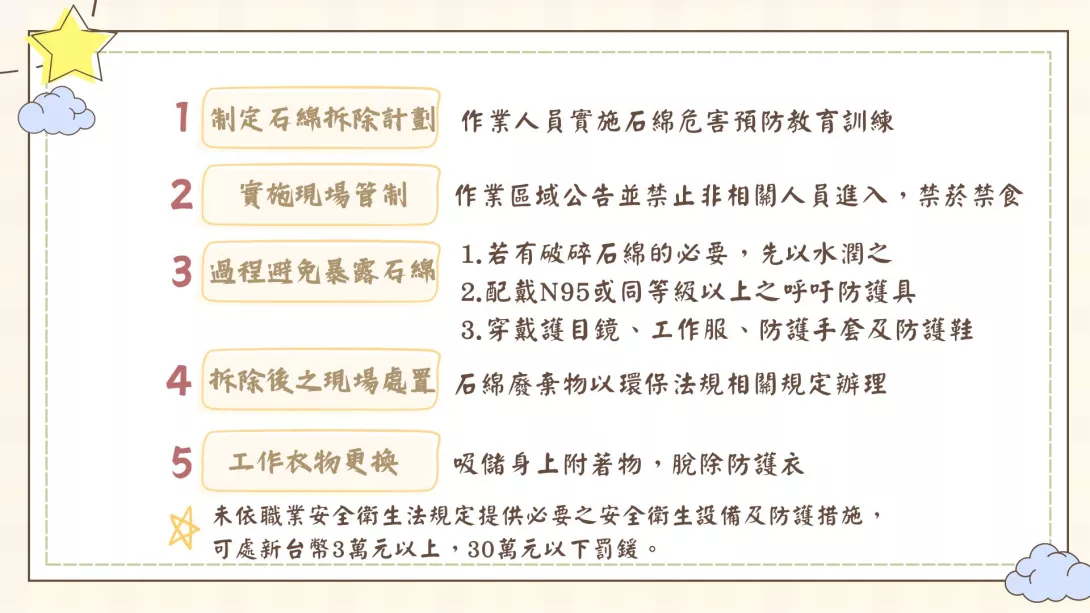

石綿瓦拆除作業危害預防注意事項,拆除過程需避免暴露石綿,減少吸入石綿粉塵的機率。【記者 施佳妤/製圖】

石綿清運量倍增 暫置場超載與清運人力短缺

丹娜絲颱風掀起了嘉南平原的石綿危機,根據環境部統計,台南市的石綿瓦數量居全台之冠。台南市政府環境保護局一般廢棄物管理科科長邱瑞基表示,從七月初到九月底已受理近一萬件的石綿清運案件,清理數量達1.2萬噸,約是之前每年清運量的五倍。

石綿瓦的清運過程包括拆除、分類、打包、暫置、清除、掩埋。邱科長表示,由於拆除廠商目前面臨嚴重缺工的問題,民眾較難找到專業廠商進行拆除作業。若是民眾選擇自行拆除,需做好防護措施,避免吸入石綿粉塵。

拆除下來的石綿瓦經打包,會先堆置在垃圾暫置場,但是大量廢棄石綿瓦已超過暫置場可負荷的數量,邱科長說:「暫置量已經達到了我們的上限,所以後續清運會由處理機構載回廠內。」此外,中華科技大學環境與安全衛生工程系教授郭益銘也提到,目前掩埋場為多私人營運,可能傾向於接收單價較高的廢棄物,故而不一定會全部都接收石綿。

七月的丹娜絲颱風造成許多民眾房屋的毀損,嘉義、台南兩地遭破壞的石綿瓦達1.56萬公噸。【記者 施佳妤/攝影】

新興技術的協助 成大師生走進災區

為了加速處理房屋修繕案件,除了各部會的投入,國立成功大學建築學系的學生和教授也在暑假前往嘉義縣鹿草鄉,運用空拍機與雷射測距儀等儀器,協助當地民眾測量房屋災損面積。國立成功大學建築學系教授宋立文表示,這些儀器可以提升處理案件的效率並減少爬上屋頂測量的危險性,而且操作空拍機不需經過太複雜的技術訓練,學生們可以很快地上手操作。他說:「我們有信心,原本需要花二十天的測量工作,我們可以在一天內完成。」

成大師生運用空拍機與雷射測距儀等儀器,協助嘉義鹿草鄉的民眾測量房屋災損面積。【圖片來源 宋立文/提供】

高齡社會的災後挑戰 數位落差與人力稀缺

這次遭颱風重創的嘉南平原多為高齡化地區,雖然環保局已有提供石綿清運專線和線上申請機制,但是對於不太熟悉數位設備的年長者而言,網路及科技產品的操作流程過於複雜,難以理解申請步驟與所需資料。台南地區某區公所表示:「當地居民大多為年長者,有時候打電話給環保局,一、兩通打不通就放棄了,變成民眾都跟里長登記,然後里長現在也不知道該怎麼辦。」

面對年長居民申請石綿瓦清運與補助的困境,國立成功大學建築學系師生進入災區,不僅協助測量房屋損害面積,也幫助當地民眾填寫補助申請表格。宋立文教授說:「當地需要幫忙的大多是老人家,他們不見得會知道要怎麼填這種複雜的補助表格。」而學生的加入,能夠填補鄉公所緊繃的人力,提升處理案件的效率。

此外,宋教授也提到,學生們進到當地 ,可以藉由協助民眾處理房屋修繕,來增進專業培養,更了解台灣現在鄉間的狀況以及年長者的需要,對於學生們未來進入建築業也有所幫助。

受此次颱風重創的嘉南地區,除了要面對石綿清運量倍增、清運人力缺工的問題,還要因應高齡社區資訊落差的難題。在災後重建的挑戰中,政府、學界與地方社區的合作顯得格外重要,如何深入了解台灣鄉間狀況和年長者的需要,並規劃更符合地方條件的協助機制,仍是未來可以努力的方向。

回應文章建議規則: