有名字,卻無人記得—有名無主屍背後的困境

【記者 曾珮甄/綜合報導】

隨著社會孤立現象增加,「有名無主屍」案例逐漸增多。這些身分已確認卻無人認領的遺體,不僅反映出獨居老人、精神疾病患者或身心障礙者等弱勢群體的處境,也顯示了家庭功能缺失、社會資源不足等問題,因此有名無主屍的出現成為一個需要受到正視的課題。

唐治平拒認母遺體 有名無主屍現象時有所見

藝人唐治平的母親於2024年6月3日被發現陳屍住家頂樓,不過唐治平堅稱該名死者並非母親,拒絕認領遺體,依規定,警方在公告25天後,如果仍無人認領,遺體就會依「有名無主屍」程序處理。

當時唐治平遲遲不認領遺體的態度引發社會熱議,外界推測其原因可能包括缺乏家庭支持、與社會斷聯、精神狀況不穩定等,而類似情況在社會中也時有所見,部分家屬與死者因關係不佳斷絕來往,或家屬無法負擔喪葬費用,這些都是可能導致遺體以有名無主屍處理的原因。

檢警機關發現有名無主屍案件並公告招領後,交由公所社會課協助辦理後續程序。【記者 曾珮甄/攝影】

無固定照顧者 增加無人認領遺體問題

有名無主屍的現象往往反映社會中弱勢族群的長期困境。金興社區發展協會理事長李忠孝表示,許多長者「高自尊、低自信」,尤其是軍、公、教或高知識分子背景者,他們不易主動走出家門與外界互動,即便有子女或親屬,也可能因家庭疏離、長期獨居或親子關係緊張而缺乏探視。

除了長者,精神疾病、身心障礙或重大疾病患者,因為自理能力下降,需要依賴他人協助才能完成日常生活所需,若缺乏固定照顧,即使有政府提供的長照和居家服務,也可能會因為人力不足或資源分散而被忽略,最後在死亡後成為無人認領的有名無主屍。

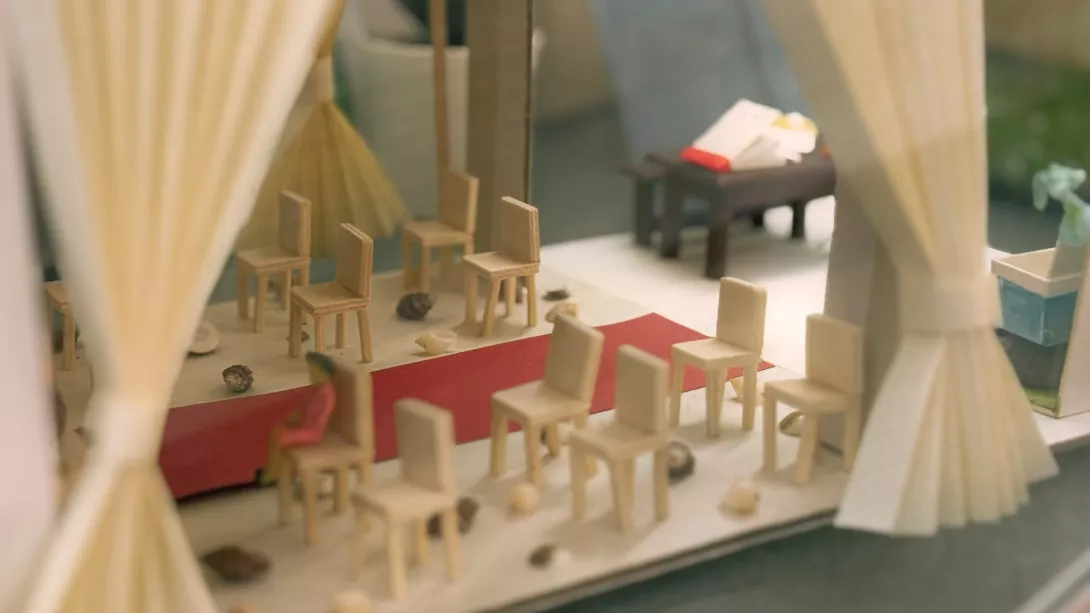

有名無主屍多以合辦形式設靈,但現場通常無親友到場,此為南華大學生死學系展示櫃內的靈堂模型。【記者 曾珮甄/攝影】

單靠資源難彌補 關懷才是關鍵

南華大學生死學系主任蔡昌雄表示,無人認領遺體通常不是單一原因造成,尤其是孤獨死的狀況,通常是長期社會疏離累積的結果。不只臺灣,這種現象在日本、瑞士等國也日益普遍,很多人甚至是在死亡後數月才被發現,這樣的狀況大多是因為社會連結的斷裂和對弱勢群體的關注不足。

蔡昌雄舉例,有一名精神疾病患者因妄想症,認為有人監視或監聽自己,社會單位提供的協助使他處於極度恐懼之中,導致死後遺體無人認領;另一名街友在安寧照護機構接受照顧,但因找不到家屬,最後也孤身過世。他表示,即使有資源介入,若缺乏完整家庭支持仍可能導致獨自死亡,再加上經濟困難、精神健康問題或缺乏固定照顧者等因素,顯示社會對弱勢族群的關懷明顯不足。

要改善這種現象的關鍵在於社區層面的關懷。除了政府的照護資源,鄰里長、宗教或社福組織也能發揮其功能,從每個人做起,透過日常關懷和社會互動,才能將有名無主屍的案例降到最低。

社區共融 打破孤獨隔閡

對於改善弱勢族群的社會隔離,金興社區發展協會理事長李忠孝也指出,光靠制度與資源是不夠的,必須從社區互動出發。許多長者不願主動走出家門,尤其是高知識分子如軍公教高階退休族群,對一般社區活動興趣缺缺。為此,李忠孝表示社區會以三顧茅廬的方式誠摯邀請長者加入,並給予尊榮角色,如顧問或長者、老師,社區互動先從日常活動開始,再逐步建立深度參與感。每逢節慶,社區也會以慰問與鼓勵的方式拉近關係,讓長者感受到家庭的溫度。

社區也會結合長照資源,針對「孤獨老」、「孤獨死」個案協請社會課介入關懷,並安排輕鬆課程、戶外旅程、音樂合唱與心靈成長活動,如吉他、二胡等,不僅提供興趣與娛樂,也加強社會連結。

社區安排長者運動課程,增進身心健康並加強社會互動。【記者 曾珮甄/攝影】

回應文章建議規則: