燃燒熱忱暮光:族語支援教師的掙扎與國家民族教育的歧路

燃燒的熱忱與消逝的暮光:

族語支援教師的掙扎與國家民族教育的歧路

民族教育的理想願景:族語教師的共同夢想

【屏東 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan】

在現今的臺灣教育體系中,有一群肩負著延續民族命脈與文化薪傳重任的教育工作者,他們被稱為「族語支援教師」。他們肩負著要讓原住民族的孩子真正學會自己的語言,進而深化對自身文化的認同,其關鍵絕非僅止於課堂上的語彙背誦與文法練習。這群教師心中,共同構築著一個明確且堅定的願景:學校聘用會說族語的老師、使用自己族群本位的教材、採取文化回應的教法,讓孩子在自然的學習環境中,把族語學起來。

這不僅僅是一個教學方法論的選擇,更是對「民族教育」核心精神的實踐。他們相信,只有當族語教學脫離「學科」的單一框架,融入成為校園文化與生活的一部分,才能達到真正的學習成效。在他們的藍圖中,族語課將不再是學校課表上的一個額外「負荷」,而是學生學習效能與文化自信心得以真正提升的關鍵場域。縱觀這群投身於斯、懷抱熱忱的族語支援教師,他們無一不具備這份能力、精神與夢想,渴望在教學崗位上貢獻所長,成為文化傳承的堅實橋樑。

待遇的冰冷現實:被消磨的專業與熱忱

然而,這份理想的火花,卻在冰冷的待遇現實面前,面臨著被澆熄的危機。族語支援教師所面對的薪資結構與福利制度,是他們心中「不敢苟同」的巨大痛點,也成為阻礙族語教學長遠發展的結構性難題。

首先,最令人感到心寒的是針對已屆退休年齡者的不公對待。根據現行規定,若支援教師已屆領取退休金年齡,並在擔任支援教師期間取得相對較高的收入,國家便可能取消或大幅縮減其原有的退休金(如國民年金)資格。這種「擇一」的計算方式,無疑是對他們過往人生積累的一種變相剝奪,使其在為國家民族教育貢獻餘熱的同時,反倒犧牲了自身的經濟保障。

一個活生生的案例令人深思:一位原本每月可領取四千多元國民年金的資深支援教師,為了擔任院轄市某高中的排灣族語老師一職,其國民年金竟縮水至僅剩兩千三百元。她每週需從原鄉搭乘區間火車,一路顛簸數小時才能抵達學校。在交通成本與精神耗損高昂的同時,她所獲的教學環境支持卻極度缺乏,不僅教學教室無法滿足師生所需,教學效果自然也大打折扣。這名教師以極大的熱忱與專業,換來的卻是經濟收入上的實質損失與身心上的極度耗竭。這種「犧牲自我」才能換取教學機會的模式,讓許多潛在的支援教師裹足不前。

其次,現狀中存在一個巨大的尷尬:擁有全族語能力,能夠真正擔負起文化傳承重任的資深教師,大多已屆退休年齡。他們是部落的活字典,是族語最純正的載體。但面對上述種種待遇不公,許多長者在權衡之下,選擇了「獨善其身」。他們寧可好好享受理應得到的退休生活,也不願花費精神與體力,冒著損失退休金的風險,去當待遇與福利皆無保障的支援教師。這導致了優質師資的流失,讓族語教學面臨傳承斷層的危機。

最後,在福利保障方面,支援教師與一般正式教師的差距更是天壤之別。除了剛剛度過的教師節能享有連假外,支援教師沒有任何其他節日福利。最為關鍵的是,他們在寒暑假期間沒有任何收入,這使得他們的工作狀態形同打零工的兼職者,極度缺乏穩定性與尊嚴。這種「有課才有收入」的鐘點計薪模式,完全忽略了教師備課、教材開發、文化調查等隱性工作的付出,更讓他們在漫長的寒暑假期間面臨生存的壓力。這種不穩定的工作模式,根本無法吸引年輕或有家庭壓力的專業人才投入族語教學領域。

跨部門的共同省思:解套族語教學困境的國家責任

族語支援教師的困境,已非單一學校或教育行政體系所能解決,它是一個涉及文化、教育、社會福利等多重面向的複雜議題,需要教育部、原住民族委員會(原民會)乃至於立法院,共同進行深刻的省思與制度上的徹底解套。這是國家對民族教育承諾的具體體現。

1. 職涯保障與社會福利的制度正義(立法院主導)

立法院應優先針對社會福利與勞動法規的衝突進行修法。針對已屆退休年齡的族語支援教師,必須確立其擔任教學工作所得的薪資不應與其國民年金或退休金領取資格產生排擠或抵觸。這是保障長者人權與鼓勵其知識傳承的制度正義。同時,應立法規範族語支援教師的聘用模式,將其視為有別於一般兼職的特殊職業類別,確保其享有基本的年終獎金、寒暑假生活津貼等基礎福利,使其收入能夠達到基本生活保障線,消除其後顧之憂。

2. 師資結構的專職化與專業化(教育部、原民會協作)

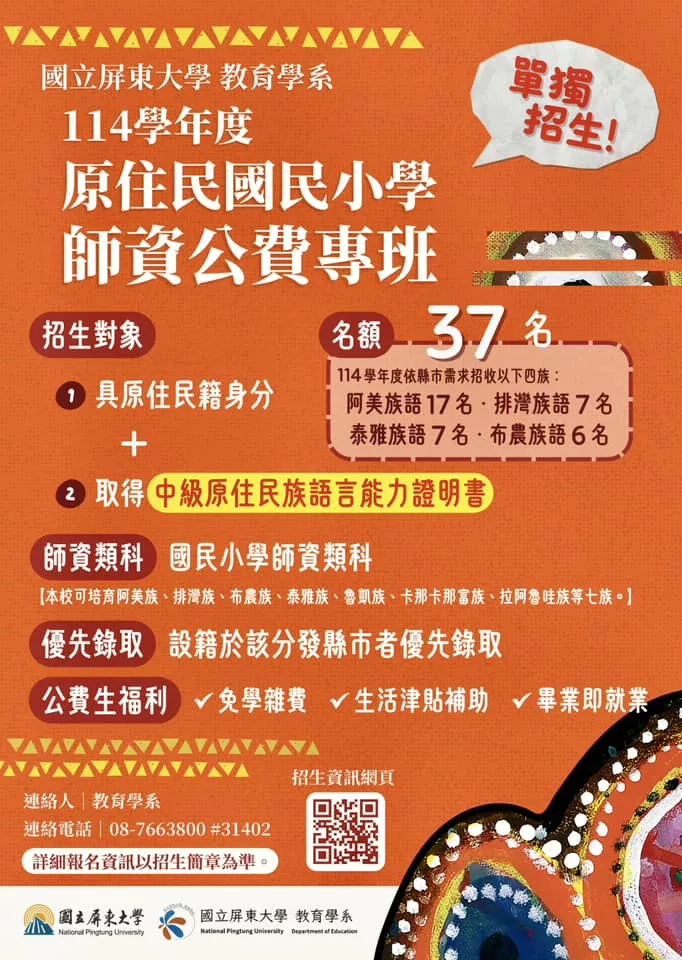

教育部與原民會應加速推動族語教師的專職化進程。目前的「支援教師」制度應逐步轉向專職族語老師的聘用模式,提供一學年甚至更長期的聘約,並納入合理的薪資級距、升遷管道與教師福利體系。這不僅能大幅提升族語教師的地位與穩定性,也能吸引更多年輕、專業、且具備文化回應教學能力的族人投入。對於現有的支援教師,應提供快速轉軌或輔導的機制,透過專業培訓與族語能力檢定的高級別認證,將其納入專職師資範疇,實現薪資與專業能力掛鉤。

3. 教學資源與環境的支持(教育部主導)

教育部應編列專款,徹底改善族語教學的硬體環境與資源。針對必須跨校奔波的教師,應提供更合理的交通補助,甚至考慮設立區域型族語教學中心,配備完善的教學空間與設備,以緩解教師長途跋涉的辛勞。更重要的是,應鼓勵並支持族語教師運用族群本位的教材,並將文化回應的教法納入教師評鑑與獎勵機制,讓教學資源真正貼合在地需求,使族語教學能迴歸到「讓孩子在自然的學習環境中,把族語學起來」的教育本質。畢竟族語也已經是國家語言之一,理應順勢拉高層級制度與規範.

延續族語的燈火,國家不能缺席

族語支援教師的心聲,是臺灣社會對待少數民族文化與語言的一面照妖鏡。他們以極微薄的資源,在民族教育的邊緣地帶孤軍奮戰,承載著整個族群語言復振的期望。教師節的連假,顯得諷刺而微不足道,因為他們最渴望的,絕非虛假的休閒,而是作為一名專業工作者應有的尊嚴、保障與對待。

要讓民族教育不成為學校的「負荷」,要讓族語的燈火不致熄滅,國家必須拿出具體的行動。立法院應保障其經濟權益,教育部應落實其專業地位,原民會則應擔任政策與文化的協調者。只有當理想與現實不再產生巨大的鴻溝,當族語教師能以安穩的心情站上講臺,族語復振的願景才能真正實現,民族教育才能從「歧路」邁向「康莊大道」。

回應文章建議規則: