20%不是終點,而是一記警鐘──台灣該怎麼走出川普關稅風暴?

文/魏季宏

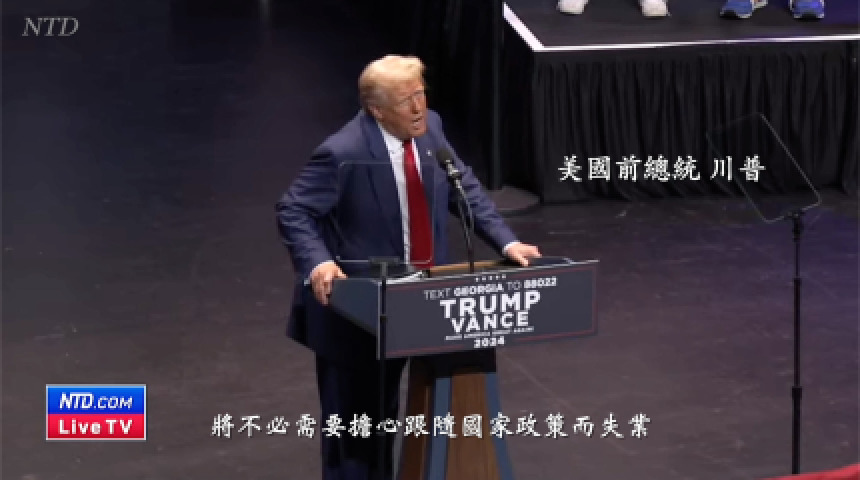

當美國前總統川普再度重出江湖,一紙關稅命令,就讓台灣又一次站上風口浪尖。這次,美方給台灣的「暫時性稅率」是20%,比起日本、韓國的15%高出不少。雖然總統賴清德在第一時間出面說明,強調這不是最終結果,台美還會繼續談,但我們也不得不思考:萬一談不下去呢?我們準備好了嗎?

說穿了,這20%其實是一記提醒:我們對單一市場的依賴太重。美國一個政策轉彎,我們整個產業就跟著緊張,甚至還要編出930億元的特別預算,來幫助中小企業因應。這不是第一次,也不會是最後一次。過去對中國的依賴,讓我們吃過教訓;現在換成對美國,如果不改變,風險依舊存在。

政府這次的談判很努力,大家都看到,從賴總統、副總統蕭美琴、卓榮泰院長,到談判代表楊珍妮,都隨時待命、日夜奔波。問題是,我們不能永遠靠「臨時加班」去補破網。我們需要的是長期的產業轉型計畫,更需要把市場做得更廣、腳步走得更穩。

現在談判還沒結束,美方也說願意繼續談,那我們就要趁這個機會,除了關稅數字,更把握時機談供應鏈合作、經貿協議等更大格局的合作。不能只盯著一時的稅率漲跌,更要有一套能讓台灣不再「風吹草動就感冒」的經濟戰略。

總之,20%不是我們要的答案,但或許是一個轉機。看我們怎麼走下一步,是被迫接受,還是爭取主動。下一次,希望我們不只是被動「應對」,而是有本事「主導」。

回應文章建議規則: