實踐場域匱乏 師生攜手打造食農教育

標一:食農無教室 大學走進市場開課

OS

沒有教室,就走進市場。 清華大學的食農教育課從這裡開始。

BITE

國立清華大學學生 黃珮琪

第一節課會發現很多實作的東西,我覺得上課就會變得很有趣。它會變成一種生活的形式,就可以拿來運用。

BITE

國立清華大學緬甸外籍學生 王治田

我在緬甸就對食物感興趣,我自己也會想要去嘗試,創作一種新的料理。

標二:食農開課成本高 非長久經營之計

OS

連結家鄉、接觸台灣食材,更找回家鄉味。然而市場內的開課成本高,並非長久之計。校園內學生想學食農,面臨著教學資源的匱乏。

BITE

國立清華大學環境與文化資源學系副教授 張瑋琦

學校如果有校園廚房,開課成本會降低很多,包含場地的租借,打通市場的人脈,才能夠把學生帶進來這樣子操作。

標三:善用空間建農場 實地體驗學食農

OS

面對困境,師生們攜手創造學習場域。台中教育大學則爬上屋頂,從整地、耕作,到料理,都由學生雙手完成。

BITE

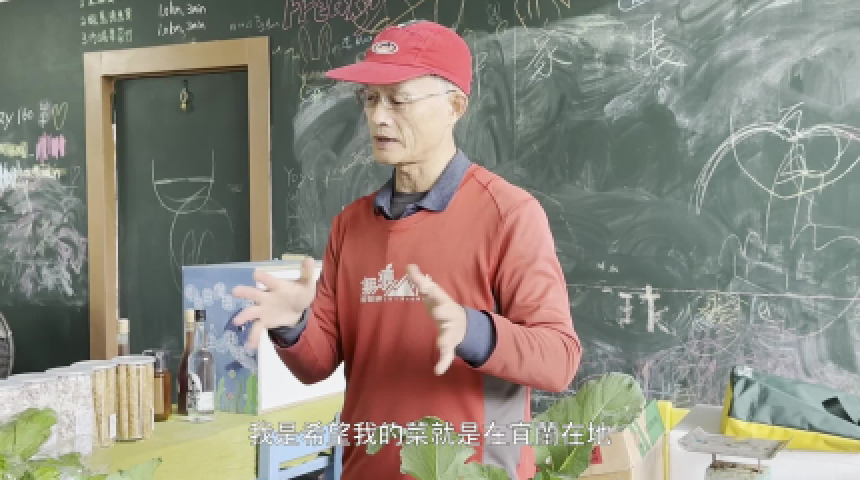

國立台中教育大學通識教育中心兼任講師 張明純

那我覺得,應該要有一堂把學生帶回土地,然後更深入農業的一堂課,所以修了我的課的學生,就會認得野菜。

標四:發展側重實用 食農領域受限制

OS

然而因每個學校重視的發展面向不同,對於校地規劃仍有諸多限制。

BITE

國立台中教育大學通識教育中心兼任講師 張明純

很多大學發展目標可能是科技,現在是AI。(食農場域)也許很難,像你們看到這樣的規模,但是當學生會希望,有這樣的課的時候,(學校)它就會開始去想。

標五:盼推動食農教學 促生活感知教育

OS

呼籲校方擴大食農教學場域不只為建立一堂課,更是希望學校在發展特色之餘,能保有學生生活感知能力的培養。

記者 柯懿捷 林玉青 採訪報導

回應文章建議規則: