崑曲在臺灣____專訪朱昆槐女士

崑曲發源於崑山,崑腔在明代以前僅流行於江南一帶。

崑曲為百戲之母,比莎士比亞還早。

明朝發展出傳奇,用崑山腔調故稱崑曲又稱南曲,

因文雅、抒情、冗長、深奧亦稱"水磨腔",

其唱腔特色為"頭附尾"。

崑曲之源由?

1.崑曲以"土腔"開始算起有七百年的歷史。

崑曲發源於崑山,崑腔在明代以前僅流行於江南一帶。

崑曲為百戲之母,比莎士比亞還早。

2.明朝發展出傳奇,用崑山腔調故稱崑曲又稱南曲,

因文雅、抒情、冗長、深奧亦稱"水磨腔",

其唱腔特色為"頭附尾"。

3.崑曲的主要樂器為笛子,第二重要的是笙。

擦絃樂器為提琴(提胡),現多以南胡或二胡替代,

但皆沒有提琴如泣如訴的聲音。

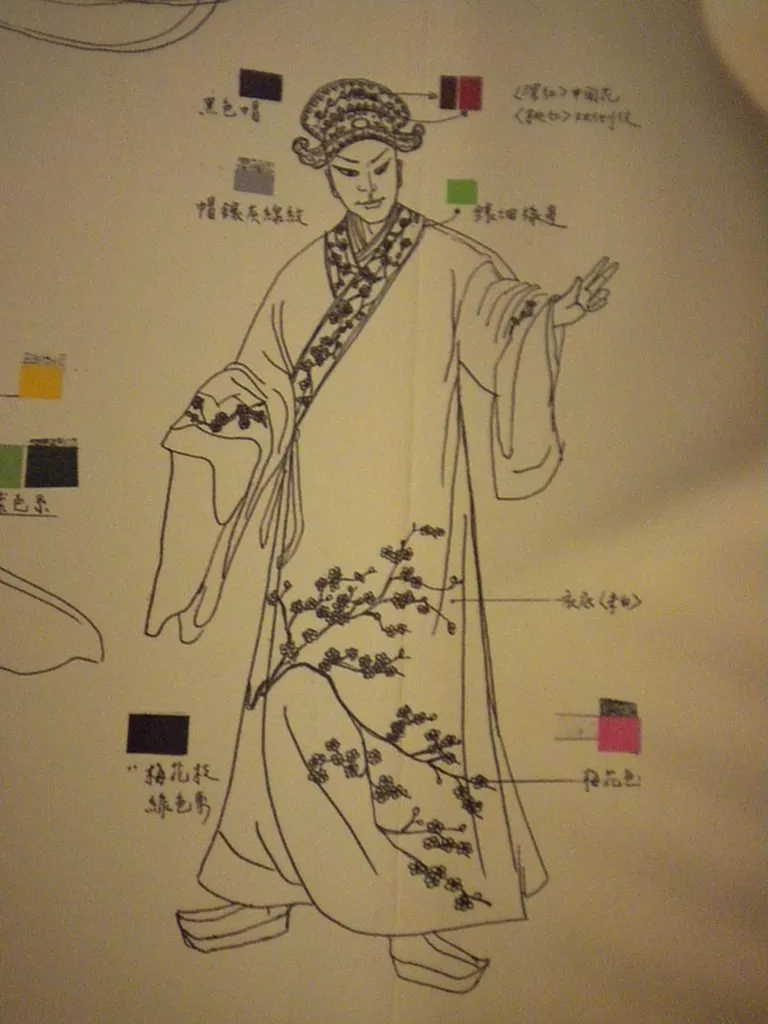

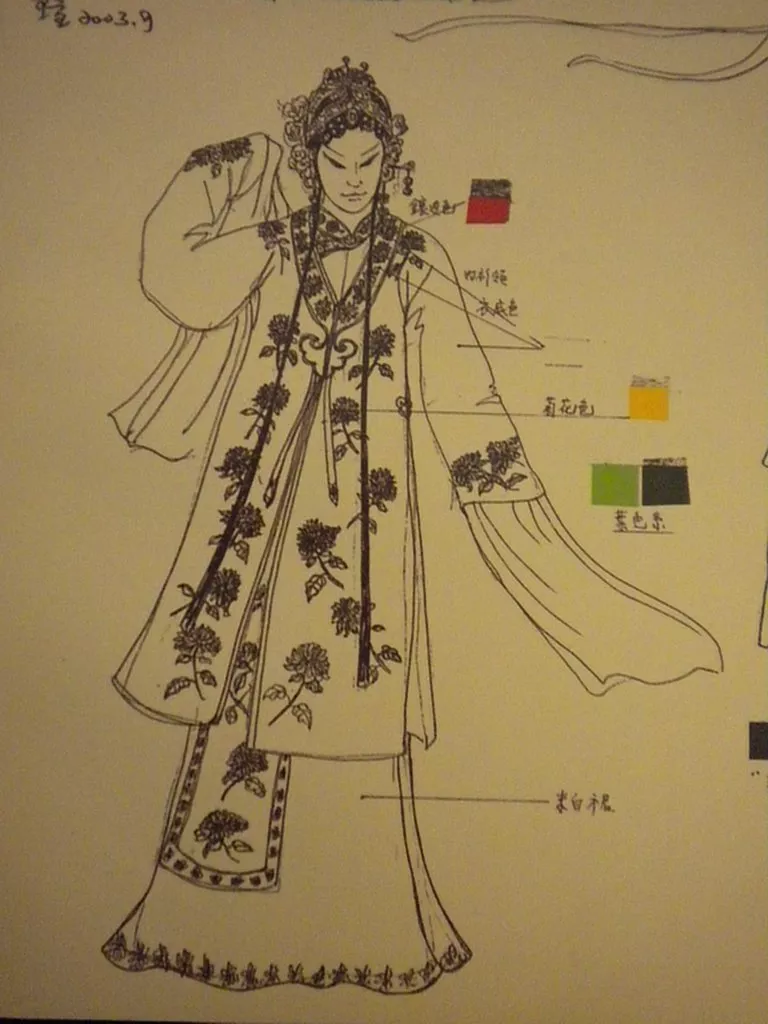

崑曲戲服造型

崑曲之興衰

1.十六世紀中葉,崑曲發展為全國最重要的劇種。

經文人及藝人的努力,崑曲在文學、藝術及音樂上皆有重大的成就。

2.十八世紀中葉,崑曲逐漸沒落,因其用詞典雅、艱深。

清朝因平劇比較白話、通俗化而興盛,導致崑曲沒落。

3.民國12年蘇州有心人士成立「半畝園----崑曲早傳習所」,

培訓出傳字輩優秀崑曲人才,在上海演出。

4.1949當時最有名的傳字輩藝人顧傳玠具大學資格帶太太張元和來台,

張女士在師大開班授徒。

5.當時公務員及知識份子成立兩個曲色社,大同期及蓬瀛期。

6.1949年後大陸浙江崑劇團演出----獲周恩來賞識。

7.2001年聯合國教科文組織(UNESCO)將崑曲列入人類非物質的文化遺產。

8.白先勇導演曾改編牡丹亭的精華到歐美演出造成轟動。

白先勇導演轟動歐美崑曲戲劇__牡丹亭

朱昆槐女士

朱昆槐女士的著作

1.1991崑曲清唱研究

2.2000春夢秋雲----中國古典文學賞析精選----詞選

3.2000雪泥鴻爪----蘇東坡詩詞文選

4.2000沉醉東風----戲曲

朱女士著作

朱女士唯一一次之粉墨登場劇照----台大研究所

松山社區大學peopo公民記者專訪___朱昆槐女士

回應文章建議規則: