壁畫彩繪遇上ZUMBA 古樓青年以藝能轉譯部落新生命

壁畫彩繪遇上ZUMBA

古樓青年以藝能轉譯部落新生命

從賈比恩畫筆到ZUMBA熱舞

來義古樓演繹動靜皆宜文化力

【屏東來義訊 / 記者/程德昌Valjeluk Katjadrean深度專題報導】

在屏東縣的大武山腳下,來義鄉一直被視為排灣族文化的重鎮,而其中的「古樓部落」(Kuljaljau),更因其深厚的歷史底蘊與嚴謹的社會階序,扮演著行政與文化的雙重核心角色。近年來,這個古老的部落展現出令人驚豔的文化韌性。走進古樓的街道,我們看見牆面上出現了新的視覺語言;走進部落的活動中心或廣場,我們聽見了動感的嘻哈節奏與熱情的拉丁樂風取代了寧靜。這是部落青年與族人用藝術回應傳統的證明。

從「賈比恩畫畫小空間」與「改改設計工作室」的靜態壁畫創作,以及蔚為風潮的「ZUMBA」熱舞,古樓部落正在經歷一場從視覺到聽覺、從靜態到動態的文化革命。青年世代正嘗試以現代藝術與流行文化為媒介,重新轉譯那些傳承千年的古老智慧與身體律動。

古樓部落

深厚歷史底蘊與祭儀文化的守護者

要理解古樓青年的創新能量,必須先理解滋養他們的這片土地。古樓部落(Kuljaljau)在排灣族系譜中擁有極高的地位,不僅是因為其人口眾多、家族繁盛,更因為這裡保留了相對完整的傳統社會制度與祭儀規範。

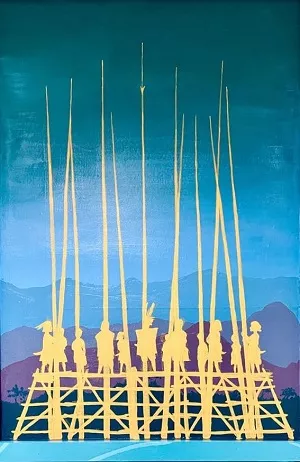

對於古樓族人而言,生活並非僅是日復一日的生存,而是一種遵循「vuvu」(祖先/長輩)智慧的實踐過程。這種遵循體現在日常的言行舉止,更體現在重大祭典的籌辦上。近期,古樓部落再次完成了五年一度的「Maljeveq」(人神盟約祭,俗稱五年祭)以及「Pusau」(送靈祭)等重要儀式。這些祭儀並非觀光展演,而是族人與靈界、祖靈之間的神聖契約。從祭竿的製作、刺球的儀式到歌謠的傳唱,每一個環節都必須經過嚴謹的考據與執行,展現了古樓部落對於文化傳承「一絲不苟」的高度重視。

正是這種厚實的文化土壤,為當代的藝術創作提供了源源不絕的養分。然而,傳統是穩定的磐石,也是沉重的責任。如何在嚴謹的傳統規範中,找到與現代生活對話的窗口?如何在保留歷史記憶的同時,讓年輕一代不感到疏離?這是當代古樓社區面臨的重要課題。我們看到,從靜態的環境美化到動態的肢體律動,部落正在建構一個多元的文化表達場域。

當代與傳統的對話

部落壁畫作為文化載體

隨著時代變遷,文化的載體不再侷限於口傳的歌謠或祭儀的舞步,「視覺藝術」逐漸成為連結部落內外、溝通跨世代情感的重要媒介。在古樓的巷弄與公共空間中,一系列由在地青年創作的壁畫悄然成形,它們不只是裝飾,更是「文化語彙」的具象化。

所謂的「文化意象」,過去往往被簡化為百步蛇或陶甕的圖騰,但在這波青年的創作潮中,我們看見了更深層的敘事。創作者將排灣族的日常生活、神話傳說以及祭儀的感動,透過色彩與線條,銘刻在社區的公共空間。這些壁畫成為了無聲的導覽員,向每一位經過的族人或遊客訴說著古樓的故事。

這種將文化「公共化」的過程,具有多重的社會意義。它打破了傳統文化僅在特定祭儀時間出現的限制,讓文化元素融入日常街景。在這個過程中,兩位在地青年的創作——「賈比恩畫畫小空間」與「改改設計工作室」,分別代表了兩種截然不同卻同樣精彩的詮釋路徑。

賈比恩畫畫小空間

師承名家與強烈視覺張力

在來義高中大門旁、新來義活動中心,以及南和國小的校園角落,我們都能見到一種視覺張力極強的壁畫作品,這些皆出自「賈比恩畫畫小空間」之手。

創辦人 Tjaiping(漢語音譯:賈比恩),是一位土生土長的古樓部落排灣族青年。工作室名稱直接取自其族名的諧音,象徵著他對身分認同的直率與自信。Tjaiping 的藝術之路並非閉門造車,他在高中時期即接受美術科班的嚴格訓練,打下紮實的繪畫基礎。高中畢業後,為了精進技藝,他更毅然北上,向知名的泰雅族藝術家 米路·哈勇(Miru Hayung) 拜師學藝。這段跨族群的學習經歷,對他的創作風格產生了深遠影響,讓他學會如何將原住民的文化底蘊,轉化為當代壁畫的宏大敘事。

學成之後,Tjaiping 決定「返鄉扎根」。他希望能用手中的畫筆,紀錄並詮釋自己部落的故事。他的藝術風格鮮明,擅長使用豐富飽滿的色彩與強烈的對比色,讓作品在視覺上極具爆發力與活力。不同於傳統畫布,他的創作載體展現了極高的適應力——從粗糙的水泥牆、光滑的磁磚面、仰望的天花板,甚至到腳下的地面,都能成為他的畫布。其中,他在「排魯運動會(排灣族魯凱族運動會)」期間設計的籃球主場地彩繪,更一度成為熱門的打卡景點,證明了傳統圖騰與現代運動場域結合的可能性。

雖然畫風奔放,但 Tjaiping 的創作態度卻極為嚴謹。每一幅壁畫在正式施作前,都會經過複雜的設計構圖與色彩試驗,絕非隨意塗鴉。他將自己視為「部落的轉譯者」,透過壁畫講述古老的故事。此外,他也展現了青年互助的精神,在創作大型壁畫時,常邀請高中同學或結識的泰雅族青年(如Adu)共同協作,這種跨族群與同儕間的合作,為部落注入了新的團結力量。

改改設計工作室

拼貼日常生活的溫柔視角

相較於賈比恩的強烈張力,走訪古樓社區街道時,另一種風格的作品則展現了文化的溫柔面。這些色彩柔和、質感獨特的壁畫,出自在地女青年創立的「改改設計工作室」(Gagai Design Studio)。

「改改設計」選擇了一種特殊的媒材——磁磚拼貼(Mosaic)。不同於油漆彩繪的流動性,馬賽克拼貼需要將細小的色塊逐一組合,這本身就是一種需要極大耐心與構圖能力的工藝。從藝術風格來看,改改設計的作品呈現出一種溫和、具親切感的特質。她擅長運用色塊的堆疊,將排灣族的婦女生活、農作場景以及祭儀中的人物動態,轉化為幾何與色彩的協奏曲。

這種風格的選擇,讓作品能有效地軟化水泥牆面的生硬感。她的作品往往不強調強烈的視覺衝擊,而是追求與周遭環境的「和諧」。對於觀者而言,改改設計的壁畫像是一首溫柔的敘事詩,透過女性藝術家的細膩視角,部落的傳統文化被賦予了一種生活化的溫度,讓古老的語彙變得平易近人。

動態的文化自信

熱舞競技與ZUMBA熱潮的雙重奏

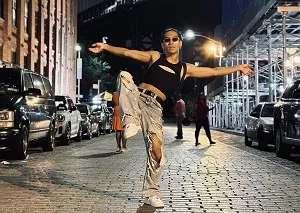

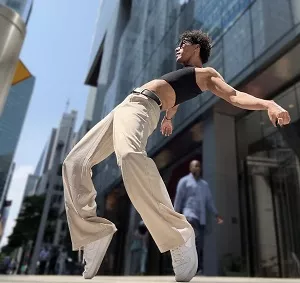

除了靜態的視覺藝術,古樓部落的空氣中更流動著一種新時代的節奏。以及在部落廣場蔓延開來的「ZUMBA(尊巴)」熱潮,為我們展示了另一種截然不同的文化風景——「身體的動態論述」。

ZUMBA(尊巴):全民的健康律動 除了競技性質的街舞,ZUMBA 也在部落裡掀起了一股全民運動的旋風。不同於街舞的高難度技巧,ZUMBA 結合了拉丁美洲的音樂與舞蹈,強調快樂、熱情與易學性。在古樓的傍晚,常可見到部落婦女、青年甚至長者,隨著輕快的音樂擺動肢體。這不僅僅是運動健身,更是一種社區凝聚力的展現。

ZUMBA 的盛行,打破了年齡與性別的界線,讓「跳舞」這件事回歸到最純粹的快樂。它與排灣族傳統的「圍舞(Maljeveq 期間的歌舞)」有著異曲同工之妙——都是透過群體的律動來分享喜悅、凝聚情感。從街舞的帥氣競技到 ZUMBA 的熱情共舞,來義鄉展現了「動靜皆宜」的活力,證明了部落文化不僅能守護傳統,更能擁抱健康與流行。

藝術作為橋樑

開創文化延續的現代路徑

將「壁畫創作」與「街舞/ZUMBA」並置觀察,我們看見了古樓部落文化傳承的多元光譜。賈比恩與改改留住了文化的視覺記憶,街舞與 ZUMBA 則釋放了文化的身體動能。

這些青年的行動,象徵著新一代族人不再是被動的文化接受者,而是主動的文化詮釋者。他們透過公共藝術與表演藝術,成功地創造了「兼具現代感與傳統底蘊」的展現方式。這種方式極大化了民眾親近文化的機會。當文化變成一面牆上的風景,或是舞台上的一段精采Battle,甚至是一場汗水淋漓的ZUMBA派對,它就不再是博物館裡冰冷的展品,而是鮮活的生活存在。

這種「可親近性」是文化永續發展的關鍵。它讓古老的智慧走出嚴肅的祭場,走進街道、走進舞台,進而在潛移默化中完成了文化的教育與傳承。

政策的支持力量

來義鄉專門人才獎勵計畫

然而,青年的熱情與才華,若缺乏制度性的支持,往往難以長久延續。無論是牆上的畫作,還是舞台上的舞步,背後都需要資源的挹注。所幸,來義鄉公所看見了這股力量的重要性,並透過具體的政策給予回應。

近年來,來義鄉公所設置了「來義鄉專門人才獎勵要點—文化藝術傑出人才獎勵」。這項政策的推出,標誌著地方治理思維的轉變。公部門不再僅關注硬體建設,開始重視「人」的價值。

此獎勵計畫的目的,旨在肯定青年在文化藝術領域的優異表現。對於像 Tjaiping、改改及Tjukadr這樣的創作者,獲得獎勵不僅是實質的經濟支持,更是一種來自部落官方的「認證」與「賦權」。它傳遞了一個明確的訊息:公所支持年輕人用創新的方式傳承文化,無論你是拿畫筆、跳街舞還是推廣 ZUMBA,只要能展現部落精神與活力,都是值得驕傲的。

此外,這項制度也期望發揮拋磚引玉的效果,激勵更多流落在外或尚在摸索的年輕族人,意識到「藝術」可以成為理解、學習與傳承文化的重要途徑。它鼓勵青年返鄉,用自己的專業為部落注入新的活力。

古老智慧的當代轉身

總結古樓部落的現況,我們看見了一種充滿希望的連結。

一端是傳承千年的 Maljeveq 與 Pusau 祭儀,代表著部落不可撼動的文化根基;另一端則是賈比恩充滿張力的彩繪、改改設計的溫柔拼貼,以及街舞與 ZUMBA 中揮灑汗水的族人身影,代表著文化新生的枝芽。

來義鄉公所的獎勵政策與活動辦理,則如同灌溉的活水,串聯起這兩端,讓古老的智慧與當代的創作在部落中彼此呼應。這證明了,傳統並非現代化的對立面,透過藝術的轉譯,古老的文化能夠以嶄新的面貌,在當代生活中找到安身立命之地。

在古樓的每一面壁畫牆上,在每一次街舞與 ZUMBA 的節奏落點中,我們讀到的不只是顏色與動作,更是排灣族人對於身分認同的驕傲。這些青年正以生命書寫著屬於這個時代的部落故事,確保 vuvu 的智慧在未來的歲月裡,依然鮮豔奪目、動感十足。

(本報導由PeoPo公民記者整理撰述,素材來源:屏東縣來義鄉公所及在地藝文團體提供之資訊)圖/截自臉書.

回應文章建議規則: