學生為何會表現出厭學? 厭學者引路協會創辦人:是面對現行教育體制的保護機制

華岡融媒體記者/陳乙伶報導

面對升學壓力與學校環境的不適應,部分學生選擇拒絕上學,出現「厭學」現象。這群孩子常被視為逃避責任或問題學生,但在厭學者引路協會創辦人兼秘書長曾琬珊看來,這其實是他們面對體制壓力時的一種自我保護。「要先相信學生本身就具有力量,他們也會開始相信自己。」曾婉珊以這句話作為協會的核心理念,2023年成立協會,是為了給這群學生一個能被理解、被接納的學習與生活空間。

▲學生可依照開教室的時間來學習且當中會有創辦人、實習生,以及志工在旁陪伴和輔導。(因涉及未成年個資,所以去識別化。)攝|陳乙伶

曾琬珊指出,在協會的學習環境中,學生最反饋的三個詞是「接納、包容、安心」。在主流教育裡,許多學生在學校裡體驗到的是忽視、比較與排斥,甚至有學生曾被同學或老師霸凌。

造成厭學的原因,與教育體制的結構性問題有關聯。曾琬珊提及,學校以成績與標準化考試衡量學習成果,學生以分數界定自我價值,「符合標準的人才是好的」成為潛在規則。固定課表、單一評量及上對下的師生關係,限制了學習自由,且有學習內容與生命經驗出現斷層的情形。

引路協會的理念強調讓學生順著生命脈絡去發展,探索更多可能性。這一理念與「無窮自學」緊密相連:學習是不間斷且不受貧窮侷限。每個人都能在自己的生命經驗中找到學習脈絡,無需受限於課程或分數標準。曾琬珊表示,從拒學到自學的歷程通常需花三年以上,前兩三年多半是修復自我身心的階段。

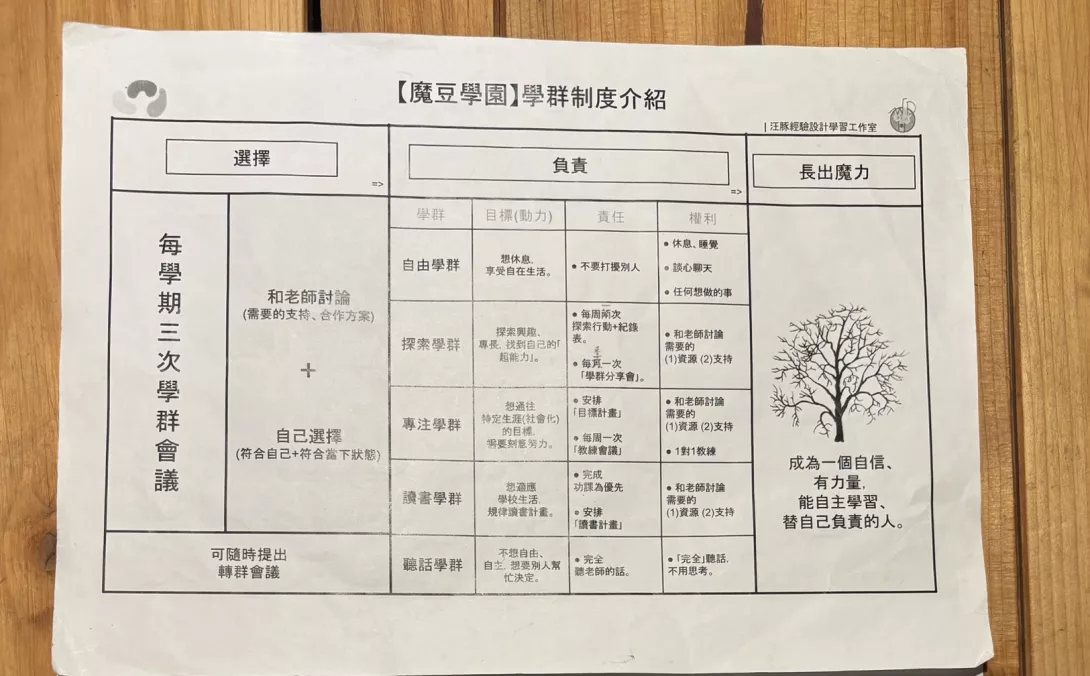

▲魔豆學園為厭學者引路協會的重要理念啟蒙,當中的學群制度沿用至今。攝|陳乙伶

曾琬珊強調,當學生被理解、信任,他們會逐漸展現過去被忽略的能力。曾琬珊曾到一位原本想放棄自學的國中生進行家訪,觀察到他主動幫忙曬衣服,並給予非評價的肯定,鼓勵他將整理家務視為自學項目。這些看似微小的舉動,是引導孩子重新看到自己優點的起點。

厭學並非放棄學習,而是孩子在義務教育中尋找喘息與發展的方式。曾琬珊說明,許多學生過去無法慢慢認識自己的身體狀況,也缺乏空間去做出符合需求的選擇。透過這樣的教育與陪伴,學生更早意識到自身的需求與狀態,並學習如何與自己的身心狀態相處、調適。

回應文章建議規則: