當性別成為壓力 職場中的不平等

【記者 王紓綝/綜合報導】

記者伊藤詩織以《黑箱日記》揭開日本職場性暴力的沉默。當女性在職場中遭遇性侵或性騷擾,除了身心創傷,還得面對輿論的審判。從揭露到申訴的每一步,都夾雜著壓力與不信任。面對結構性問題,台灣如何從制度與文化雙面向出發,打造真正安全、平等的社會?

從日本到台灣 壓力如影隨形

日本記者伊藤詩織以自導自演的《黑箱日記》入圍2025年奧斯卡最佳紀錄片,成為第一位獲此殊榮的日本導演,也是日本首位公開指控遭權勢性侵的女性。影片不僅揭露受權力壓迫下的真相,也引發社會輿論的兩極反應。面對檢討受害者的聲浪,《黑箱日記》更凸顯了日本社會對於性暴力議題的保守與壓抑。

在台灣,女性在職場中可能遭遇不同形式的性騷擾或歧視,無論是來自同事、主管或其他工作相關人士,都可能造成心理壓力與困擾,而當她們選擇揭露時,仍需承受來自社會的懷疑與指責。

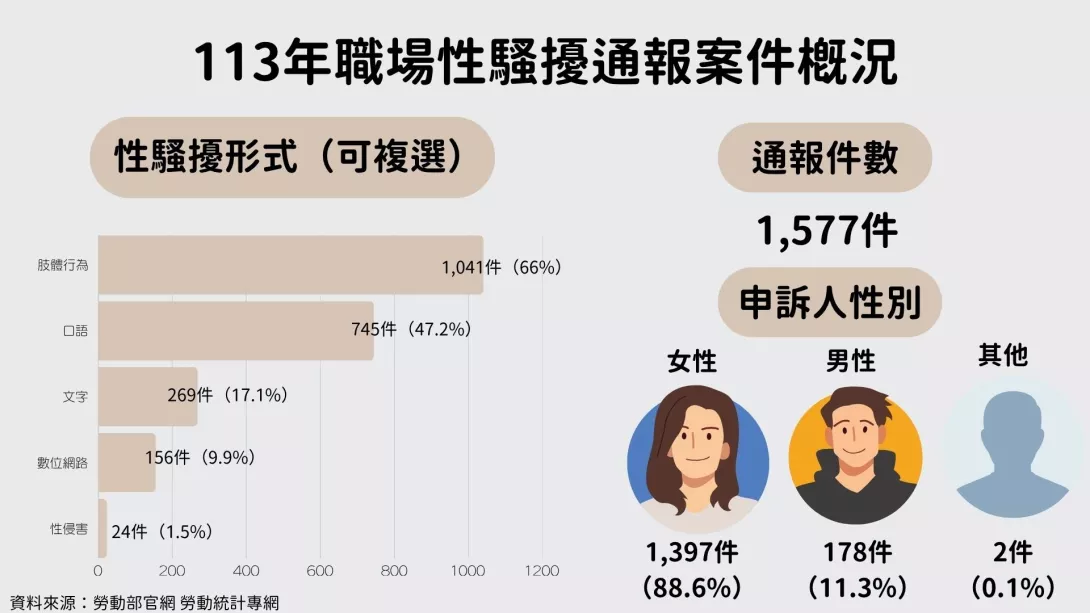

性騷擾不僅是個別事件,而是存在於職場結構與文化之中的普遍問題。根據勞動部統計,113年職場性騷擾通報案件中,肢體性騷擾占比達66%,為最主要的性騷擾形式;其次為口語性騷擾47.2%,以及文字性騷擾17.1%。由此可見,不僅肢體接觸,語言與文字上的冒犯同樣可能造成對於受害者的創傷與心理壓力。

勵馨基金會台南分事務所性侵組吳幸芳督導表示,受害人在面臨職場性騷擾時,常因證據不足而難以提起申訴或訴訟。若騷擾事件不是長期或重複發生,或有錄音、錄影及目擊證人等證據的話,難度相當高。

另一方面,即便提出申訴,受害者也可能面臨二度傷害。包括朋友、家人的不理解、質疑受害者反應過度,或在調查與訴訟過程中必須反覆敘述遭遇,造成心理負擔。尤其在高階主管涉及事件時,公司可能因經濟利益而選擇保護加害者,僅採取行政處罰而不解聘,讓受害者感到無力。且台灣社會仍容易檢討被害者,忽視性騷擾對當事人的心理創傷與職場影響,使得受害者採取行動時面臨諸多困難與壓力。

因此,許多受害者會在考量自身工作穩定性後,選擇隱忍或自行規避,藉由觀察周遭環境以減少與潛在加害者接觸。

通報數據顯示,職場性騷擾仍普遍存在,反映性別不平等待改善,凸顯打造安全平等的工作環境的重要性。【記者 王紓綝/製圖】

從法律到實務 受害者的申訴之路

在職場性騷擾案件中,依據《性別平等工作法》,事業單位負責初步調查與保護措施,受害者若對結果不滿,可向市政府勞政單位提出申訴。但這套制度主要追究雇主的責任,對加害人的處罰權限有限,若想追究責任,仍需走司法程序。

嘉義市政府社會處勞動力及青年發展科吳科長指出,許多申訴人(受害者)希望雇主能處罰加害人,但中小企業普遍缺乏專業人力及相關經驗,因此常因證據不足而導致初步調查報告不完整,難以進一步懲處。此外,案件多屬感受性問題,判定難度高;且加害人是否為非特定對象,法律在判斷此類案件時就會產生模糊地帶,例如超商店員面對顧客的情況,《性別平等工作法》只能去處理雇主和申訴人,但因為和顧客並沒有僱傭關係,這時候應該以《性騷擾防治法》去處理。

類似情形也常見於房仲業者帶客戶看屋、醫療照護人員照顧病患等場域,這些角色雖在履行工作職責時與他人互動,但加害者並非雇主或同事,導致責任歸屬與申訴管道更為模糊,也增加受害者尋求協助的困難。

因此吳科長認為實務操作上,《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》需要銜接、同步運作,以確保受害者權益不因制度邊界而受限。然而,現行制度因兩者分屬不同主管機關與處理流程,無法整合為單一服務窗口,使受害者在申訴或求助時,仍需同時面對不同體系的程序與判定標準。加上一般民眾對申訴機制的認知不足,也讓求助之路更加艱難 。

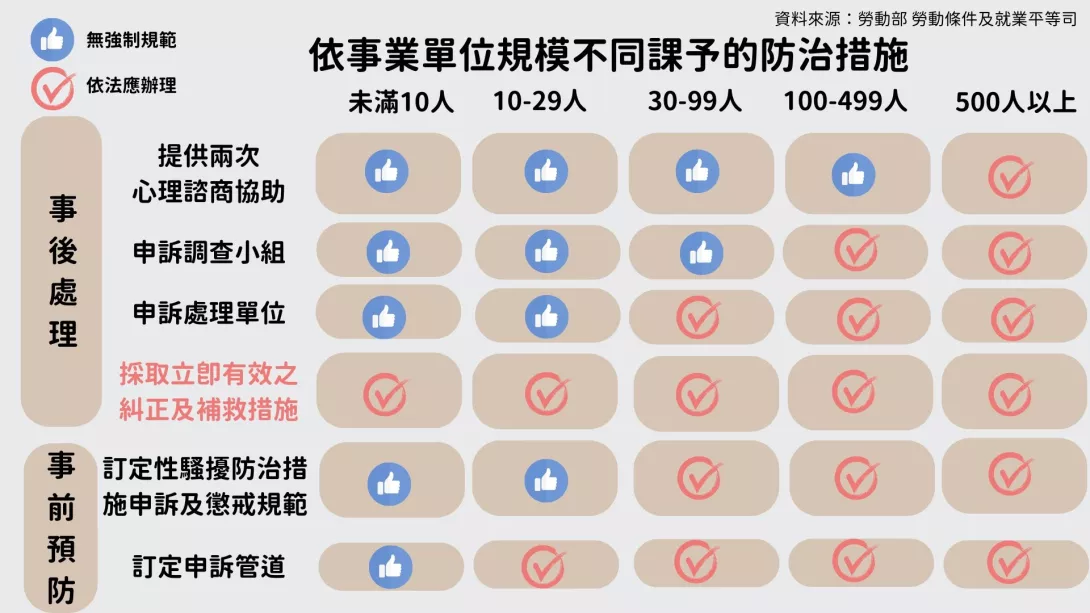

以嘉義市來說,中小企業居多,依員工規模分級採取性騷擾防治,但專業調查人力不足,申訴報告常不完整。【記者 王紓綝/製圖】

從家庭到學校 尊重與平等觀念的建立

雖然現行法律對性騷擾的規範仍在持續精進,吳幸芳督導認為,要真正降低性暴力的發生,需回到教育層面。應從小學習尊重他人、理解身體界限。

#MeToo 運動象徵全球對性騷擾與性別暴力的關注,呼籲社會重視平等與尊重。【記者 王紓綝/擷取自勵馨基金會官網 勵馨觀點】

此外,教育不僅應教導受害者如何自我保護,也需針對潛在加害者,強化他們的性別認知。吳科長進一步指出,家庭教育仍是核心,若缺乏家庭中對界限與尊重的培養,學校課程很難真正內化。

且台灣受傳統文化影響對性議題較保守,因此更需政府在義務教育階段持續推動,讓性別平等的觀念從小扎根,才能逐步建立健康且長久的社會文化。

回應文章建議規則: