搶救記憶媒材超人

2025/9/21在臉書上已經有訊息在警告,花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖有可能會溢堤,警戒區的民眾應該要往高處撤離避難,然而這些訊息並沒有引起太多的注意。

一直到9/23,馬太鞍溪上游的堰塞湖真的溢堤,從最災害初時流出的畫面看到光復鄉馬太鞍部落一片汪洋,汽車、軍車隨著洪水漂浮。大家才意識到問題的嚴重性,但也許大家覺得就像其他的颱風風災一樣,洪水過了就把家裡清一清就好。但因為是堰塞湖溢堤帶來了厚厚具有黏性的積泥,因此即便水退去了,卻留下厚厚的泥層。在這人口比較老化的部落裡,要清除這些淤泥,單靠部落裡的人們幾乎是不可能的事。

所幸臺灣人發揮了人飢己飢的精神,連假期間來自全台各地的鏟子超人,擠爆光復火車站,深入到各個受災的地方,用他們個人的力量幫忙受災戶進行家園的修復。

而在馬太鞍部落,有一位今年考進台南藝術大學音像記錄研究所的學生Lisin Haluwey,他在忙著統籌部落裡救災的工作時,發現了一個現象,就是有很多部落居民的音像媒材,例如錄影帶、照片、底片等等,因為泡水的關係被丟棄。

他想到,也許音像記錄研究所可以提供什麼樣的協助。

於是他跟一年級的班代Apu'u Yakumangana聯絡表達這個需求, Apu'u即刻跟所裡的師長報告這一情況。9/30晚師生齊聚討論,我們可以做什麼?可以發揮什麼樣的力量?其實三年前的9/30號音像紀錄所就曾經在馬太鞍活動中心舉辦了為期三天的修護家庭錄影帶工作坊的活動。對曾經參與過的同學而言,特別有感。

儘管師生們認為應該以行動搶救這些充滿記憶的音像媒材,但也有同學提醒,在大家都忙著救災的時候,若在此時貿然介入搶救家庭音像媒材是否是一個是當的時機,會不會為災民帶來困擾與不便。反而讓這個美意大打折扣。

經過了一番的討論,有三位同學自告奮勇,他們要前進災區,透過既有的人際網路,瞭解到底我們在災區可以做些什麼。

這三位同學是劉通、Apu'u跟秀如, 劉通、Apu'u是東華大學畢業的學生,對部落有一定程度的熟悉。於是大家趕忙分工準備所需材料,如手套口罩等個人防護裝備,以及夾鏈袋等及時保護媒材的工具,另外,有一組同學在極短時間內做出受損音像媒材簡易清理保存指南,讓音像紀錄所搶救小分隊帶進災區使用,於是在大家的祝福聲中,他們踏上了記憶保存超人的行程。

10/5,小隊進入了馬太鞍部落,才發現事情比想像的嚴重。

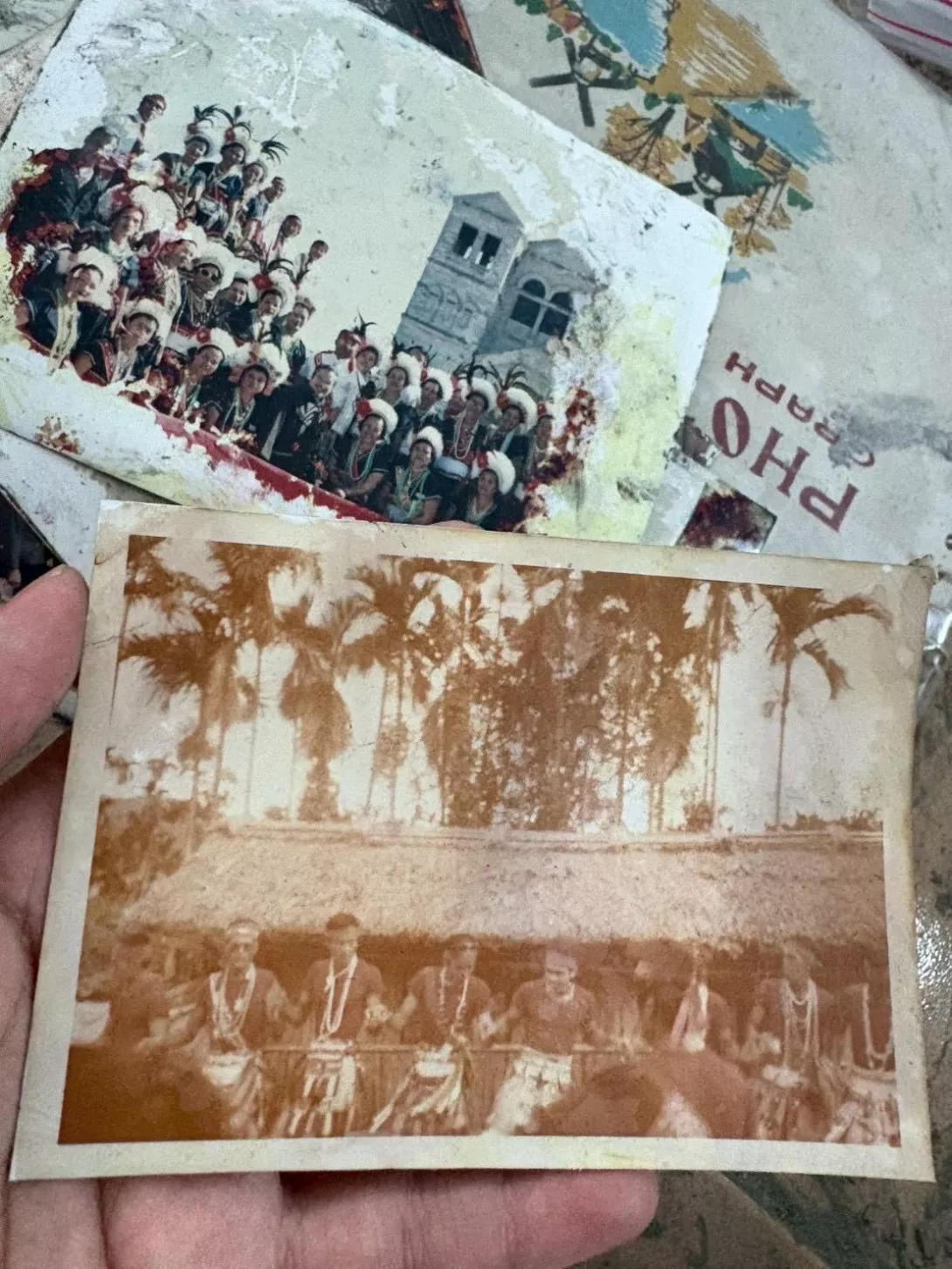

通過原有的人際網路,他們找到了三家的民眾,有泡水的底片、照片,以及泡爛的電影膠卷,由於數量超乎預期龐大,搬運清理的難度也非常高。於是,中秋節早上,緊急召開了線上會議,討論下一步該如何的進行。

鑒於諸多的資訊不明,而且電影膠卷的數量龐大,可能需要有第二批的人力支援。一年級研究生陳韻如慨然提供自家公司的3.5噸貨車,決定10/7前進光復,把這些被搶救的媒材先帶回來,估計來回車程會超過14個小時,但是他們在把公司的事情告一段落之後,中午從屏東出發,前往馬太鞍部落。與此同時,先前的三人小隊,他們去到這三家受災的民眾家裡,把泡水的照片,底片幻燈片,用既有的設備,立即做簡單的處理與包裝保護。而在爛泥裡數量龐大的電影膠卷,只能徒手鬆動挖開泥巴,再依卷一卷搬到空地上,等待第二波救援車隊的到來。

10/7下午六點多,小隊傳來消息,貨車已經抵達,大家又費了好大的一番功夫,把這些搶救下來的民眾記憶搬上車,韻如跟她的先生立刻返程,回南藝大,這又是一段七小時的旅程。

在這段時間裡,大家在群組互通消息,而在學校這邊也號召了一批同學,他們也根據現場人員的指示,穿著不怕髒的工作衣服,戴口罩,手套等,等待救援小隊歸來。10/8接近淩晨兩點,從馬太鞍部落辛苦搶救回來的音像媒材抵達,支援的同學立即將這些媒材放到預定的位置。

10/8下午,佑恩老師的「電影資料館學」課程,原本進度就是導讀國際電影資料館聯盟(FIAF)2024年出版的《災難應對手冊》(FIAF disaster handbook)裡的第五章「處理災難」、第六章「視聽媒體的復原:膠卷、磁帶、光碟」及第七章「紙張與照片的復原」,也就是當博物館遇到災害時,藏品該如何搶救與保存的課程章節。雖然跟馬太鞍搶救這批媒材受損的情況不盡相同,但佑恩老師邀請全所師生,可以一起來聽該如何為這些搶救的媒材進行下一步的整治。

課程開始,大家首先到碼頭,也就是我們搶救回來的音像媒材第一個抵達的空間。佑恩老師依課程內容逐項說明這些受損的媒材該如何依照音像紀錄所與音像藝術媒體中心發展出來的SOP進行損害控管與保存,以及未來的整治工作。打開鐵盒,一陣陣刺鼻的醋酸味撲鼻而來。這些原本已有醋酸症的媒材,再加上泥水浸泡,其狀態令人難以樂觀。

就在這個時候,旁邊有了一些騷動。

佑恩老師去接待一個突然加入我們討論的人,從台中來的賴怡廷先生。他在10/4跟著志工團前進馬太鞍,執行鏟子超人的工作,10/5他在光復國中附近發現了被丟棄的一批彩色底片。他判斷,這應該是影像數位化前夕的彩色底片,應該有20年左右的歷史,可能是某些人家珍貴的家庭影像紀錄。儘管他不是這方面的專業,但仍以塑膠袋把這批泡水的底片裝袋,並放在紙盒裡。

任務結束回到台中,他從臉書看到紀錄所及影像藝術媒體中心搶救小隊的訊息,但不放心使用郵寄是否會被接受或者可以安全抵達,於是就從台中騎著摩托車一路來到南藝大並趕上大家在碼頭盤點受損影像媒體的時刻,只能說這是一個奇妙的安排。

說明了這些媒材的狀況之後回到教室。按照原定的課程,由三組同學報告關於災害來臨、如何穩定受損媒材,以及後續修復的過程中應注意事項,為非電影資料館組的同學奠定一個初步的基礎知識。接著並開始討論如何成立對應的小組,進行分工及任務分派。賴先生他也跟著我們一起進到教室,聆聽這些報告,同時他也提出他的建議。

他認為除了這些搶救的過程,應該要擴大宣傳,讓更多的人知道泡水的家庭記憶媒材還是有搶救的可能,不應輕易丟棄。他話鋒一轉,建議要廣發訊息,甚至應透過公民新聞,讓更多的人看到。原來賴先生也是PeoPo平台,難怪如此之熱血.

分組完畢之後,大家分頭去進行後續的SOP建立,以及搶救整飭這些媒材的流程和計畫。

此時天色已暗,賴先生也要趕回台中。傍晚六點多,賴先生離開南藝大返程,

回顧這整個過程,從討論到紀錄所小隊出發,調查搶救搬運盤點及分工已進入第8天,艱難的任務才正要開始。

在音像記錄研究所的傳統,當台灣有重大發生的時候,紀錄所的師生會以不同的形式關注或是參與其中。9/30號的討論,大家基於對這個理念的認同,提出了許多寶貴的意見以及有效率的行動,很多的同學自告奮勇,在自己能力所及的範圍做出貢獻,憑的是一份對這個理念的執著以及熱情,但是賴先生來到,給了我們更大的鼓勵與支持,讓我們知道我們並不孤單,而且這個搶救的需求是存在的。

但是受災的音象媒材修復並不是一件容易的事情。並不是被搶救回來之後就能很快地修復,要把粘連的媒材分開,可能需要多次的泡水等待,分開之後的清潔與晾乾都是時間與人力的堆疊,待受損媒材穩定之後還有漫漫的修復及掃瞄之路,場域、設備、人力所費不貲,絕對不是交給音像藝術媒體中心修復團隊就沒事了。

因此呼籲更多具有修復專業的機構團隊一起加入,傾全國之力在災區民眾不幸失去實體家園之際,至少珍貴的影像記憶被留下來了。

感些幫忙打氣加油的人,但也期待有更多的人,更多的專業團隊,像賴先生一樣,主動提供可以幫助到這件事情的行動。也唯有這樣,馬太鞍受災居民的家庭記憶才得以迅速的恢復,受災民眾的心靈也才能獲得稍稍的撫慰。

回應文章建議規則: