呂培瑲家土地六度被奪,祖厝將毀──桃市府徵收下的善良人悲歌

在桃園社區大學的教室裡,一個木訥的中年人靜靜坐著。他不擅長言語,直到老師和宗勳引導他慢慢開口,自我介紹才吐露出一段驚人的家族故事。

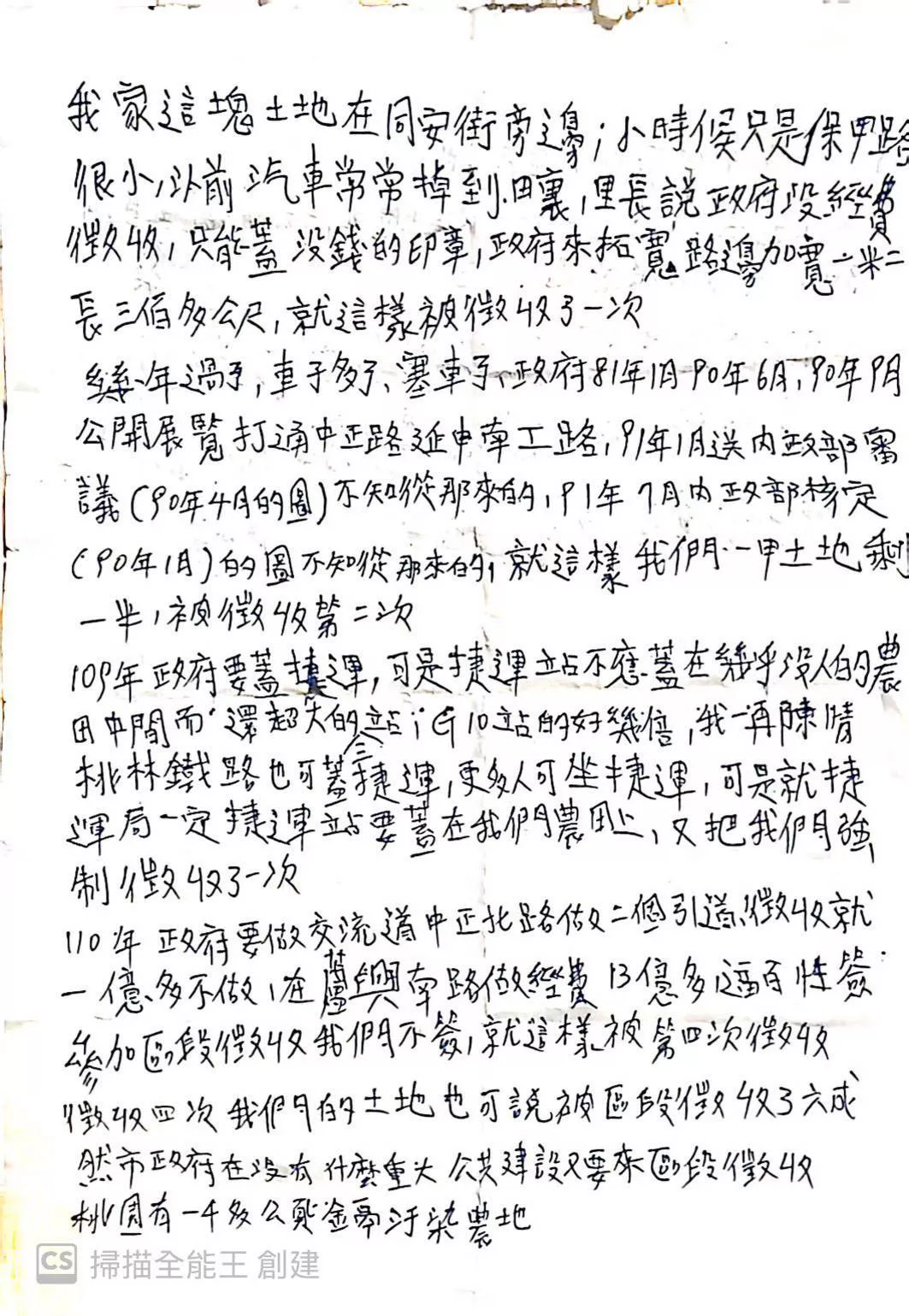

這是一個普通農家的故事,卻也是台灣土地徵收制度下悲劇的縮影。他們的祖輩留給他父親約一甲(約一公頃)的土地,是世代辛勤耕耘的基業。可是短短幾十年間,這塊土地竟被政府以「公共建設」為名,五度徵收,如今僅剩不到一百坪。眼看著第六次徵收即將到來,連家中老祖厝也難逃拆除的命運。

那位中年人叫呂培瑲。因為太過善良、太過木訥,他從來沒有想過要抗爭。他只是一再默默地接受,直到最後,幾乎連自己安身立命的地方都被逼走。

從小路到捷運站——徵收的漫長陰影

呂家的土地位在桃園同安街一帶。最初只是為了拓寬保甲路,政府徵收了一道一米多寬、數百公尺長的土地。當年,里長說沒錢補償,只能「蓋個沒錢的印章」。就這樣,第一次徵收發生了。

隨著車流量增多,政府又以「道路延伸」為由,公開展覽、核定,土地被再度劃走。那時候,他們原本的一甲地,硬生生被切去一半。

幾十年後,政府推動捷運計畫,明明可以利用桃林鐵路改建,卻偏偏要在一片農田中蓋超大車站。呂培瑲不斷陳情,但捷運局沒有理會。農田被徵收,第三次。

之後,又是交流道、引道計畫。政府在不同版本的都市計畫裡來回操作,百姓不願簽區段徵收協議,就被強制收地。土地一再消失,到第四次徵收時,已經只剩四成。

然而,政府並沒有停手。即使沒有重大公共建設,依然規劃新一輪徵收,把殘存的土地也納入。呂家祖厝——幾代人生活的核心——也在拆除名單中。

善良人的沉默與抗爭的代價

在課堂上,聽完這段故事,其他同學滿臉震驚與憤怒。他們問:為什麼政府總是選擇這樣的人下手?

答案很殘酷。因為呂培瑲太過善良。他沒有組織、沒有資源、不懂得抗爭,面對一次次公文與公告,只能無奈簽下、默默忍受。

直到最近,他才因緣際會認識學者徐世榮,以及一群在桃園奮戰的工作團隊。他終於明白:徵收並非天經地義,而是必須符合「公益性」與「必要性」的條件。然而,都市計畫卻刻意把他家最後僅存一塊地刻意劃入「公益性」與「必要性」,迫使私人土地無法倖免。這是赤裸裸的不公。

公民的覺醒

這段故事深深觸動了社大班的同學們。經過兩年相處,他們決定不再只是旁觀者。「不能讓政府繼續欺負善良人。」這是課堂上最響亮的一句話。

如今,桃園市政府將於9月29日與10月2日舉辦兩場都市計畫聽證會。這一次,呂培瑲不會再孤單。同學們要陪他一同站上現場,為他發聲,為他找回屬於人民應有的公道。

結語

在台灣,土地徵收的故事從未間斷。有人憤而抗爭、有人選擇妥協,但更多人如同呂培瑲一樣,因為善良、因為沉默,最終被逼到牆角。

土地不只是土地,它是祖輩的記憶、家庭的根、子孫的依靠。當一寸一寸的田地消失,消失的不只是產權,更是人與土地的連結。

呂培瑲的故事,提醒我們:在都市計畫與公共建設的名義背後,是否還有另一種更溫柔、更公義的選擇?

圖二:呂培瑲手寫他老家土地屢次被徵收的故事

圖三:呂培瑲家的祖厝將因區段徵收被毀

回應文章建議規則: