禪光育幼院虐兒案,監委糾正花蓮縣府多處嚴重缺失、責任重大

禪光育幼院接連發生兒虐案,遭監察院糾正。圖/禪光育幼院 fb

記者/曾玉婷

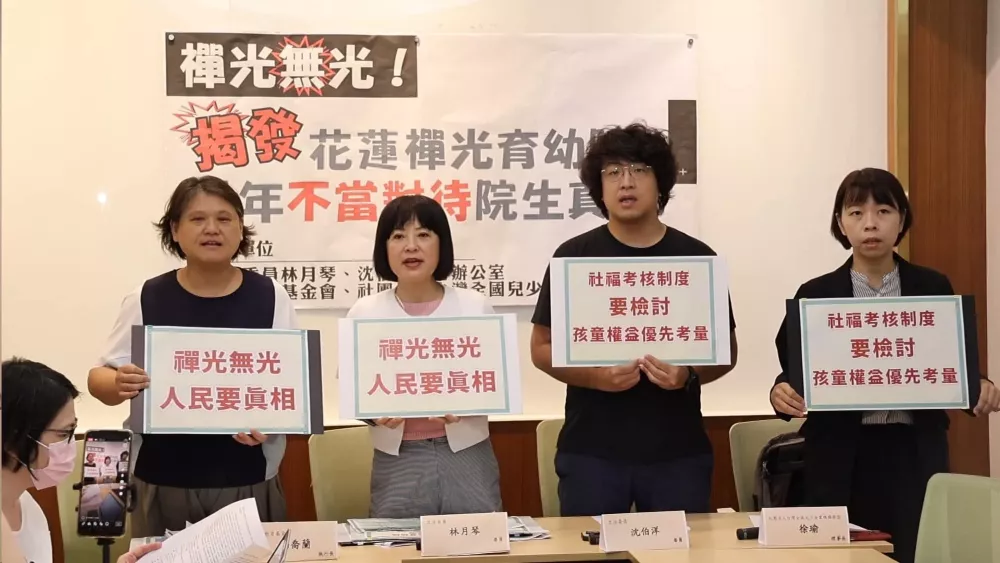

2024 年 6 月,時任花蓮禪光育幼院院長吹哨通報院內不當體罰,8 月,多名立委和社福團體召開記者會,揭露禪光育幼院多起不當對待案件,包括有院生被綑綁、隔離、毆打等情況。事件曝光後引發社會譁然,也暴露花蓮縣政府在監督上的缺失。

2024 年 8 月,立委林月琴(左二)、沈伯洋(右二)和民間團體人本教育基金會、良顯堂社會福利基金會揭露禪光育幼院對院生不當對待的事蹟。圖/林月琴 fb 粉專

上週五(19 日),監察院舉辦記者會,公布監委葉大華、蘇麗瓊的調查結果,認定花蓮縣政府對禪光育幼院的管理有嚴重缺失,針對多起不當對待案件的「誤判與不作為」責任重大,並通過糾正。調查同時揭示,該育幼院長期存在人力與專業知能不足,以及性平事件處理不當等問題。

以管教之名行虐兒之實,卻被視為「合理管教」

葉大華指出,2024 年 4 月,禪光育幼院執行長以「管教」和「體驗教育」為由,要求一名 9 歲院生(下稱「A 生」)簽署「障礙體驗活動同意書」,隨後將其以束帶固定在輪椅上長達約 13 小時,期間手腳皆無法自由活動,還必須全程包尿布,且三餐便當也被執行長以果汁機打成糊狀餵食,宣稱模擬癱瘓者在飲食上的不便。雖然 A 生感到不適而哭泣,但不敢要求停止。

禪光育幼院以管教之名,行虐兒之實。左起為「障礙體驗活動同意書」、遭長時間捆綁在輪椅上的 A 生、打成糊狀的食物。圖/監察院報告

事發半個月後,A 生因被懷疑偷竊,再遭教保員以膠帶綑綁雙手、在回收紙箱內罰站至少 2 次,每次都超過 1 小時。葉大華說,這些做法已明顯涉及不當對待,違反《兒童及少年福利與權益保障法》中提到的不得進行「身心虐待」等行為。

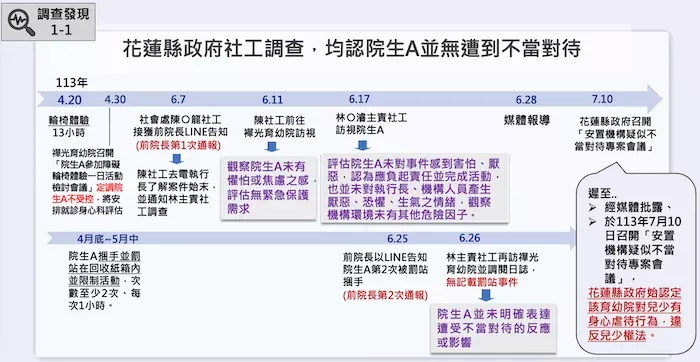

然而,花蓮縣政府直到當時院長以 LINE 私訊並通報,才在 6 月介入。當時承辦的縣府社工調查時,因觀察到 A 生沒有恐懼情緒,且自認調皮應受懲罰,便將育幼院的行徑視為「合理管教」,後來經媒體曝光後,縣府才召開專案會議,確認違反兒少權法。

花蓮縣府介入調查,均稱 A 生無遭虐待。圖/監察院報告

調查過程中,A 生因擔心事件曝光後影響育幼院受罰,甚至出現自責情緒、承受了龐大的心理壓力,後來在院內的家族會議上主動說想要離開,而花蓮縣也在同年 11 月將他轉安置到其他機構。監委強調,花蓮縣政府社工在處理通報案件時,未能即時辨識兒少受虐情況,反而輕縱育幼院的不當做法,已有嚴重違失。

屢次發生不當對待,地方政府卻誤判又輕縱

實際上,禪光育幼院的不當對待並非首次發生,過去更曾發生責打、掌摑、罰跪、持熱熔膠管教甚至推撞牆壁等事件遭到通報,但花蓮縣社會處多將「體罰」視為合理管教,甚至還以事發年代久遠為由,將這些虐待案件視為歷史事件處理,因此也不開案,卻阻斷了受害兒少接受創傷治療的協助。

葉大華指出,過去她調查的多起校園案件,都會清查到 30 年前的案件,即使過了法律追訴期,在行政究責上仍可提出來做舉證,這些都會列入調查的依據,「更何況禪光育幼院的案件都在十幾年內,還在能做行政調查的期限內,都應該啟動相關清查,並針對當時受害的孩子主動關懷和追蹤、提供協助,這都是主管機關應負起的責任。」

此外,還有已經離院的院生揭露,自己曾被長期單獨隔離於育幼院二樓的廢棄房舍長達 1 年半,住在沒有床、佈滿菸蒂和灰塵的環境,卻從未被縣府掌握。監委實地勘查後才發現此處並非合法設置的床位,且隔離行為等同限制自由,卻沒有任何人告知或通報。

禪光二樓舊院舍。圖/監察院報告

同時,禪光育幼院近年也接連發生數起疑似性侵猥褻等性平事件,院方卻未依「兒童及少年安置及教養機構性侵害事件處理原則」做責任通報,也沒有在 3 個月內發生 2 起以上性侵害事件時召開專案會議。由於處理不當,更有院生因此從被害人轉為加害人。

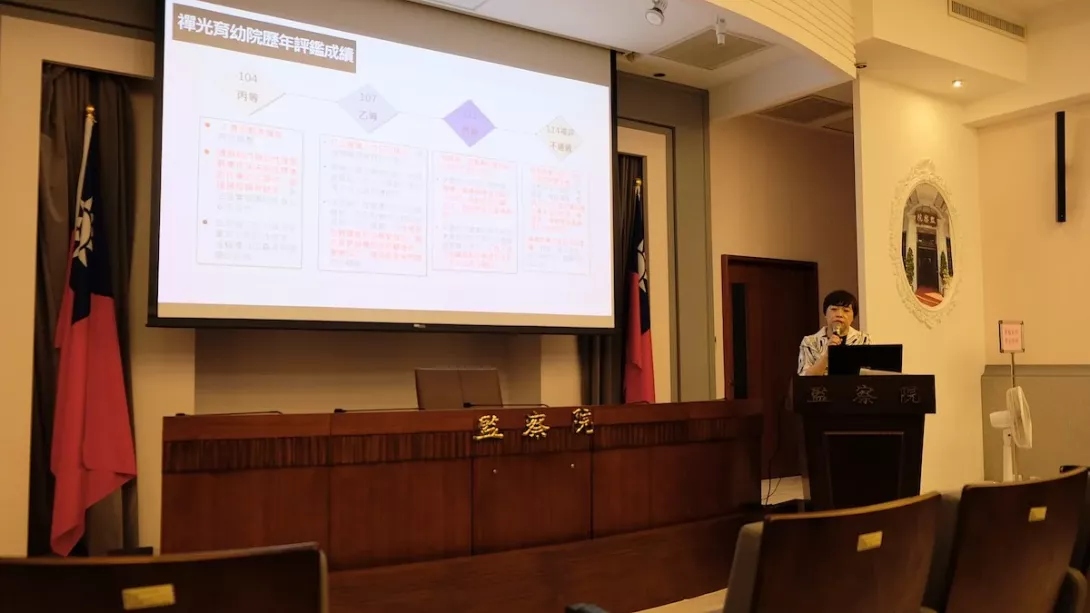

早在 2015 年的評鑑時,評鑑委員已有提醒育幼院處理性平事件時未依照流程,要求提升照顧人員的性平知能,但花蓮縣社會處事後沒有積極協助,儘管衛福部曾辦理相關教育訓練,該院卻只參加過 1 次。

葉大華表示,監委訪問社會處時,社工皆坦承當時將焦點放在育幼院的其他不當對待事件上,因此忽略了性平事件的處理,「可是很多不當對待也來自於性平事件,而後來處長陳加富也說,先前其他案的量很大,(針對性平事件)可能是敏感度不足,他們也承認應該要更積極處理。」

調查指出,花蓮縣社會處人員缺乏專業敏感度,誤判且輕縱案件,導致兒少受虐卻求助無門、權益受損,顯見縣府未盡督導禪光育幼院落實兒少照顧的責任。

人力流動與專業缺口,兒少安置機構的長期隱憂

監察院調查也揭示,禪光育幼院長期存在人力與專業知能不足的問題。2015 年評鑑獲丙等時,評鑑委員已指出人員流動率高,且 2018 年查核時亦顯示照顧人力吃緊。花蓮縣政府雖有掌握這些警訊,但多年來問題始終未獲改善。

由於院內人員流動頻繁,人力不足加上缺乏足夠的專業訓練,內部長期以醫療藥物或不當的懲戒方式處理兒少行為問題,也未見縣府加強訪視、安排外部督導或積極協助改善,導致安置輔導品質難以提升。

葉大華指出,花蓮縣政府在管理上確實失靈。監委調查更發現,社會處多名社工對兒少權法等相關規定不熟悉,因此無論在調查或協助過程中,都未能第一時間依法保護受虐兒少,必須為業務執行疏失負責。

監察委員葉大華公布調查結果。攝/曾玉婷

此外,社會處時任處長陳加富明知禪光育幼院屢次評鑑不佳,本應督促同仁加強輔導,卻放任負責的社工自行評估,未建立重大案件的內部通報機制,結果造成多項問題都未能即時知情和掌握,直到事態發展嚴重卻為時已晚,也必須負起監督不周的責任。

記者會上,葉大華也提出觀察,禪光育幼院已有近 50 年歷史,早年確實承擔許多失依兒童的安置與照顧,但隨著社會逐漸重視兒少權益,國際專家也多次提醒臺灣應與國際替代性照顧接軌,衛福部近年也陸續發布相關措施,強調要提升安置機構中的專業和照顧量能。

不過,從禪光案可以看到,特別在東部縣市的兒少機構,長期面臨專業人力不足的困境。一旦未能即時補強專業能力、增加對人權公約的意識,就容易觸碰法令紅線,造成兒少權益受損,因此地方政府的監督責任也十分重要。

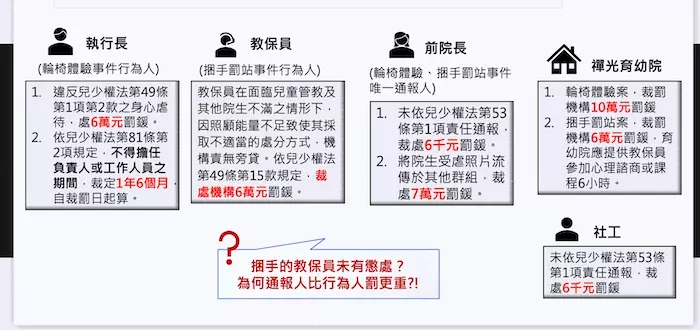

制度設計矛盾,揭弊者反而罰得更重?

除了責任追究,本案也突顯出制度設計的矛盾。監委發現,對於實際捆綁與懲戒孩子的教保員,花蓮縣政府並未懲處,僅對此裁處育幼院 6 萬元罰鍰,反而是延遲通報並將兒少照片上傳全國育幼機構群組的前院長,被裁罰逾 7 萬元,結果造成通報人比行為人受罰更重。

調查發現,此案通報人的裁罰竟比行為人更重。圖/監察院報告

葉大華提到,該名院長雖因受到院內人員與董事會阻擋,未能第一時間即時通報「輪椅體驗不當管教事件」,但仍是事件中唯一的通報人,卻因此承受高額罰款,顯示內部揭弊者的困境。

對此,監委建議花蓮縣政府檢討裁罰基準,並由主管機關法務部偕同衛福部,共同評估是否要將民間安置機構案件也一併納入《公益揭弊者保護法》範圍,以保障願意揭露問題的人員。

另一方面,監委也指出,禪光育幼院的董事會組成不符《財團法人法》規定,董事中具備與機構設立目的相關的專長或工作經驗者未達 1/5。此外,在第 15 屆董事會成員改選時,9 名董事中有 8 人連任,已超過法定的 4/5 連任上限,花蓮縣政府應督促及檢討改進。

最後,葉大華強調,禪光育幼院的問題顯示花蓮縣政府在機構管理、評估院生處境,以及確實監督等面向多重失職,導致兒少在安置過程中遭受反覆傷害,因此糾正花蓮縣政府,並移送相關違失人員議處。

她也呼籲,衛福部應督導縣府全面清查禪光育幼院。雖然該院已於今年 6 月確定要退場轉型,現有院生也已轉往其他機構安置,但仍應針對曾受害的兒少做清查與後續協助,確保院生權益不再被忽視。

花蓮禪光育幼院將於今年 6 月退場轉型。圖/禪光育幼院 fb

| 點進多多看原文:〈禪光育幼院虐兒案,監委糾正花蓮縣府多處嚴重缺失、責任重大〉 |

回應文章建議規則: