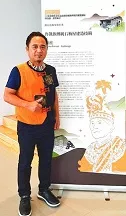

顏文哲Danubake Galange的魯凱傳承之路

傳承之子:顏文哲Danubake Galange的魯凱之路

在現代與傳統間的擺渡人

{屏東/霧台 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan}

在屏東縣霧台鄉的群山環抱中,有一個名字,同時承載著魯凱與排灣兩種文化的血脈,那便是顏文哲Danubake Galange。他並非從一出生就肩負著傳承的使命,而是走過了一段漫長的自我探索與歸根之旅。身為家中三兄弟中的老二,他的家人各自在現代社會中開闢了不同的道路:大弟取得了電子工程博士學位,在複雜的科技領域中耕耘;么弟則從軍職退伍,成為了議員辦公室的主任,在權力與政策的場域中斡旋。相較於兩位手足所代表的理性科學與政治服務,顏文哲的生命軌跡,則是以一種更為古老、更具靈魂的方式,與他的家鄉土地緊密相連。他的故事,是關於一個現代人如何回歸傳統,在血緣與土地的呼喚中,找到了屬於自己的定位與方向。他的人生抉擇,或許在許多人眼中顯得獨特,但在他心中,這並非對現代化的背離,而是一場更深層次的「回家」旅程,他要做的,是在快速變遷的時代洪流中,為古老的文化找到一艘穩定的渡船。

山林為師:父親的傳承與石板的呼喚

顏文哲的啟蒙,始於他的父親。從小,父親便教導他如何在自己的土地上生活。那不是課本上的知識,而是從泥土中生長出來的智慧。他學會了在山上從事農耕與狩獵,這些古老的技藝不僅是維生的手段,更是與自然和諧共處的方式。清晨的霧氣還未散去,父親就會帶著他走進林間。辨識植物的藥性、追蹤動物的足跡、判斷天氣的變化,這些知識並非死板的條文,而是透過身體力行、親身感受而內化的生命智慧。每一個季節,都有不同的農務與獵物,父親教導他尊重自然的循環,取用所需,而非貪婪掠奪。

同時,他也跟著父親學習石板的採集。一塊塊沉重的石板,是先祖們生活的痕跡,也是建造家園的基石。在霧台,石板不僅是建材,更是部落歷史的見證者。父親會告訴他,如何聆聽石板的聲音,判斷其紋理與硬度;如何運用巧勁,將其從岩壁上完整地取下。在一次次的採集中,他不僅鍛鍊了體魄,更在心底深處埋下了對家族歷史與文化根源的敬畏。他逐漸明白,每一塊石板都蘊含著祖先們的故事與汗水,它們不是冰冷的石頭,而是有生命的歷史。這些早年的經歷,為他日後所走的路打下了最堅實的基礎,也讓他意識到,生活在部落,不只是單純的居住,而是一種代代相傳的生命實踐。

文化的歸屬:石板屋的築夢與傳承

長大後,顏文哲踏上了求學之路,在屏東大學攻讀研究所碩士,吸收了現代教育的養分。然而,他從未忘記山林與石板的教誨。在知識的涵養與文化的薰陶下,他將兒時習得的採集技藝,昇華為一種藝術與使命。在求學期間,他對族群文化與認同有了更深的學術理解,這份知識讓他重新審視自己所學的技藝,意識到其背後所蘊含的文化價值與深遠意義。他決心親手打造一間屬於自己的石板屋,這不僅是為了有個棲身之所,更是為了給祖先們留下一份具體的記錄,讓後代能夠親眼看見並觸摸到祖先們的生活智慧。

石板屋的建成,是顏文哲生命中一個重要的里程碑。從選址、設計到親手堆砌,每一個步驟都充滿了挑戰與意義。他必須運用父親傳授的智慧,精準地切割、堆疊每一塊形狀各異的石板,使其緊密結合,無需水泥,卻能抵禦風雨。這不僅考驗體力,更考驗耐心與智慧。他將自己的靈魂與汗水融入了這座建築,使其成為他與祖先對話的空間。它不只是一棟建築,更是他對家族歷史的致敬,是文化傳承的具象化體現。他將石板屋視為一個載體,承載著古老的故事與靈魂,靜靜地矗立在故鄉的土地上,向世人訴說著「文化即生活,生活即文化」的深刻哲學。這間屋子,不僅是他個人的成就,更是整個部落對於傳統文化堅守與復興的希望象徵。

母親的語言:族語教學的本質

如今,顏文哲在瑪家國中擔任專職的魯凱族語教師。對他而言,族語不僅是一門學科,更是他所珍視的生命。他常說:「族語就好像是我們的母親,從出生就在媽的懷抱中學習講話,所以族語是人生第一個要學習的。」秉持著這樣的信念,他的教學方式遠遠超越了單純的詞彙與文法。他深知,要讓學生們真正掌握族語,就必須讓他們理解語言背後所蘊含的文化意涵。

因此,在課堂上,他總是透過文化的故事與習俗,引導學生們去感知語言的結構與精髓。他會帶領學生走進校園的角落,指著一棵樹,用族語說出它的名字,同時講述這棵樹在魯凱文化中的用途與傳說;他會讓學生們親手製作部落的傳統點心,在過程中自然地學習與食物相關的詞彙。他甚至會將自己的石板屋作為教學場域,讓學生們親身體驗祖先的生活空間,並學習與建築相關的族語。他堅信,當學生們對自己的文化有了更深的認知與認同,學習族語就不再是枯燥的任務,而是一趟尋根的旅程。他希望孩子們能從中找到自信與歸屬感,讓族語在他們口中重新活絡起來,不再只是教科書上的文字。他深信,語言的生命力,來自於使用它的人,以及它所承載的文化厚度。

家族的脈絡:多元血緣與不同的道途

顏文哲的生命故事,還有一個特別的面向,那就是他多元的血緣。他的曾外公名為auvini,來自排灣族部落padain drulwa,後來移居至魯凱族的吉露部落。因此,顏文哲身上流淌著第四代的排灣血統,卻是在魯凱族的土地上紮根、成長與生活。這段家族歷史,讓他對於族群認同有了更深刻的體會。他既能理解排灣文化的脈絡,也深深地擁抱魯凱文化的精髓。這份特殊的背景,讓他能夠更廣闊地看待文化傳承的議題,理解不同族群間的融合與共存。他的人生選擇,也與家族中其他人的道路形成鮮明對比,大弟的科技之路、么弟的政治之路,都在現代社會中扮演著重要的角色。而顏文哲則選擇了文化的道路,用自己的方式,在傳統與現代之間,架起一座堅實的橋樑,證明了無論在何種領域,都能為家族與社會做出貢獻。

文化的擺渡人:顏文哲的生命註腳

顏文哲的一生,是一場關於尋根、傳承與奉獻的旅程。他從父親那裡習得了山林的智慧,從石板中讀懂了祖先的記憶,最終,在語言的教學中找到了自己的使命。他不僅是魯凱族語的傳播者,更是文化的擺渡人,用自己的生命經驗證明了「文化即生活,生活即文化」的真實與力量。他將學術的嚴謹與部落的樸實相結合,將個人的經歷化為群體的財富。顏文哲的故事,告訴我們,無論身處何種時代,無論走向何方,只要我們願意傾聽內心的聲音,都能在自己的故鄉,找到屬於自己、也屬於祖先的,那條永不磨滅的道路。他的生命,如同一座石板屋,穩固而堅實,承載著過去,也為未來築起了一個充滿希望的家園。

回應文章建議規則: