大武山黑熊專用旅社:排灣族Kulaljuc舊社獨特的「人熊和解」之道

大武山黑熊專用旅社

排灣族Kulaljuc舊社獨特的「人熊和解」之道

傳統領袖家屋外的奇異空間

排灣族泰武舊社藏玄機 熊的睡覺處

【屏東泰武訊 記者/程德昌Valjeluk Katjadrepan報導】

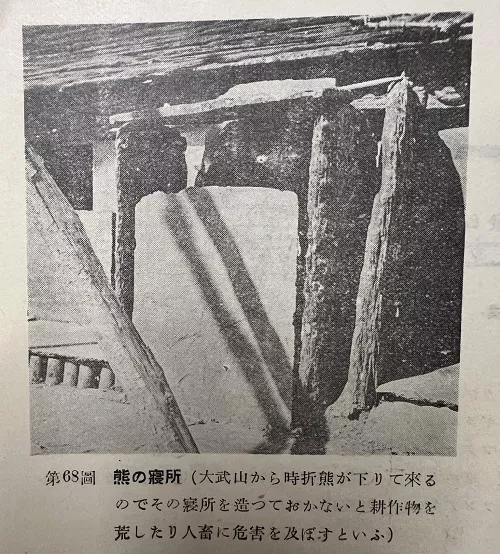

位於海拔約 1,500 公尺的排灣族 Kulaljuc(泰武)舊社,流傳著一則令人驚奇的傳統智慧:為了處理頻繁的黑熊危害農作問題,舊社的傳統領袖 Karangiyan 家屋之外,竟然設有專門給熊休憩的「睡覺處」。這一設施顛覆了現代社會以驅趕、隔離為主的動物管理模式,揭示了排灣族與自然界獨特的「和解」哲學。

人熊衝突頻傳黑熊出沒覓食

大武山黑熊擾農作核心山區受衝擊

大武山脈是臺灣黑熊的重要棲地,而 Kulaljuc 舊社直接坐落在這片核心山區中。近年來因棲地壓力或覓食需求,黑熊活動範圍頻繁與部落重疊。黑熊的出現,直接威脅到部落的農作物與家畜安全,這是部落居民長期以來必須面對的生存挑戰。然而,在 Kulaljuc 舊社的傳統,則展現了更為古老且柔性的對策。

Kulaljuc 舊社的歷史與Karangiyan家族

泰武舊社傳統領袖地位協調人神與萬物

Kulaljuc 作為排灣族的重要高海拔舊社,其發展與大武山脈的生態環境息息相關。Karangiyan 是舊社中擁有高度社會地位和土地權的傳統領袖家族。頭目的職責不僅是管理部落事務,更重要的是協調人與自然界(包含祖靈與動物)的關係。許多口述歷史指出,頭目家族往往是部落進行重大祭儀與和解儀式的核心執行者,這為其家屋外設置的「熊的睡覺處」提供了堅實的儀式性基礎。

設計理念探究 柔性儀式性的「熊屋」

「熊的睡覺處」設計 以禮相待求共存

這個設置在 Karangiyan 家屋旁的「熊的睡覺處」,其設計理念極可能是一種帶有儀式性和和解性的傳統知識體現:

-

「以禮相待」的和解哲學: 該設施是一種向黑熊靈魂「提供禮物」和「劃定界線」的象徵性空間。它傳達出一個訊息:我們為你準備了安歇處,請安歇後勿再侵擾我們的生活空間。

-

貴族的職責與地位: 將熊屋設於領袖家屋外,顯示處理人熊關係是傳統領袖的職責,帶有高度的神聖性與權威性。這是領袖承擔了與自然界溝通、確保部落平安的責任體現。

-

「邀請」取代「驅趕」: 這種以「給予」取代「對抗」的方式,相信透過領袖的權威與儀式,能夠與山林中的強大靈魂達成某種盟約,以柔性方式緩和衝突。

傳統智慧的價值:和諧共存的典範

與祖靈和自然溝通,傳統文化新啟示

這座給熊安睡的專用空間,其價值並不在於熊是否「會乖乖睡在這裡」,而在於它所承載的文化信念。它是一種透過儀式性建築來修復人—自然關係的典範。

延伸理念:現代保育的具體建議

借鏡傳統智慧,以促成人熊共存目標

基於「熊的睡覺處」所體現的「空間給予」與「儀式和解」理念,我們向相關單位提出以下建議,以深化保育政策:

-

共存空間給付: 將單純的「損害補償」升級為**「空間服務費」**。鼓勵部落劃設「儀式緩衝區」,並提供生態服務給付,補償其土地利用限制,將其視為提供「人熊和解共存的文化服務」。

-

修復儀式溝通: 由政府支持耆老傳承黑熊的傳統傳說與和解儀式,並舉辦「衝突和解工作坊」,促進公部門與部落間的信任關係,使保育工作從「管理」轉變為「夥伴關係」。

-

納入決策機制: 成立「原住民族保育諮議委員會」,賦予具備傳統知識的代表實質的審議權,確保涉及原住民族生計的保育措施,能基於文化尊重與共存的基礎推動。

Kulaljuc 舊社 Karangiyan 家族的這項傳統,為我們提供了重要的啟示:解決人獸衝突,除了科學,更需要回溯傳統文化中與山林共存的智慧。這份獨特的生態哲學,值得學術界與保育界共同記錄與學習。

回應文章建議規則: