重陽節特輯/台灣百年的台語文化歷史見證~話說民諺泰斗--楊登贊老師

嘉義縣藝文報導/記者林慧茹

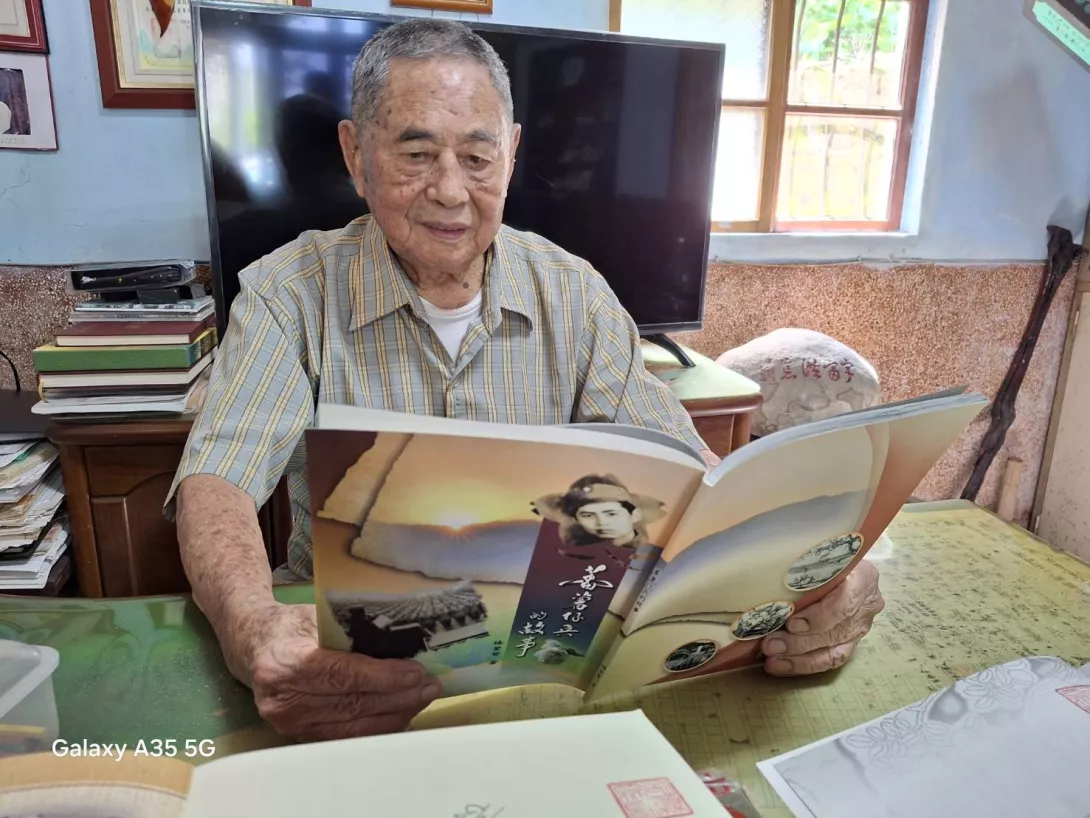

(台灣百年歷史見證者~台語民諺泰斗95歲的楊登贊。記者林慧茹攝)

公民記者受梅山文教基金會邀請前往梅山鄉訪問受人尊敬的台語民諺泰斗--

95歲楊登贊老師勵志人生故事。

**

楊登贊老師(1932年生於梅山鄉)是嘉義縣享負盛名的民諺泰斗。一生鑽研台語民間諺語,歇後語。

他如實的紀錄、蒐集、節錄...台語民間通俗文化,並且用自己的方式以生動趣味的撰寫方式,讓古老的先民智慧得以流傳,無私奉獻令人肅然起敬,景仰不已。

114.10.17記者受梅山文教基金會榮譽董事長葉和榮邀請前往梅山文教基金會與執行長許應典,研究梅山文史老師林玟昀一同前往楊登贊老師家。

首次相見歡,先幫楊老師留影紀念。老師並彈奏十分特別的〔中山琴〕給我們聽,這把琴又叫大正琴,是老師六十年前購買的,很有歷史,實在非常殊勝的待遇。因為楊師母說老師已經許久(10年)未曾彈奏了呢!楊老師信手撥弄中山琴,試了幾次音,耳邊便傳來熟悉的「燒肉粽」,讓人記憶馬上與歌王郭金發連結,回到舊時光。

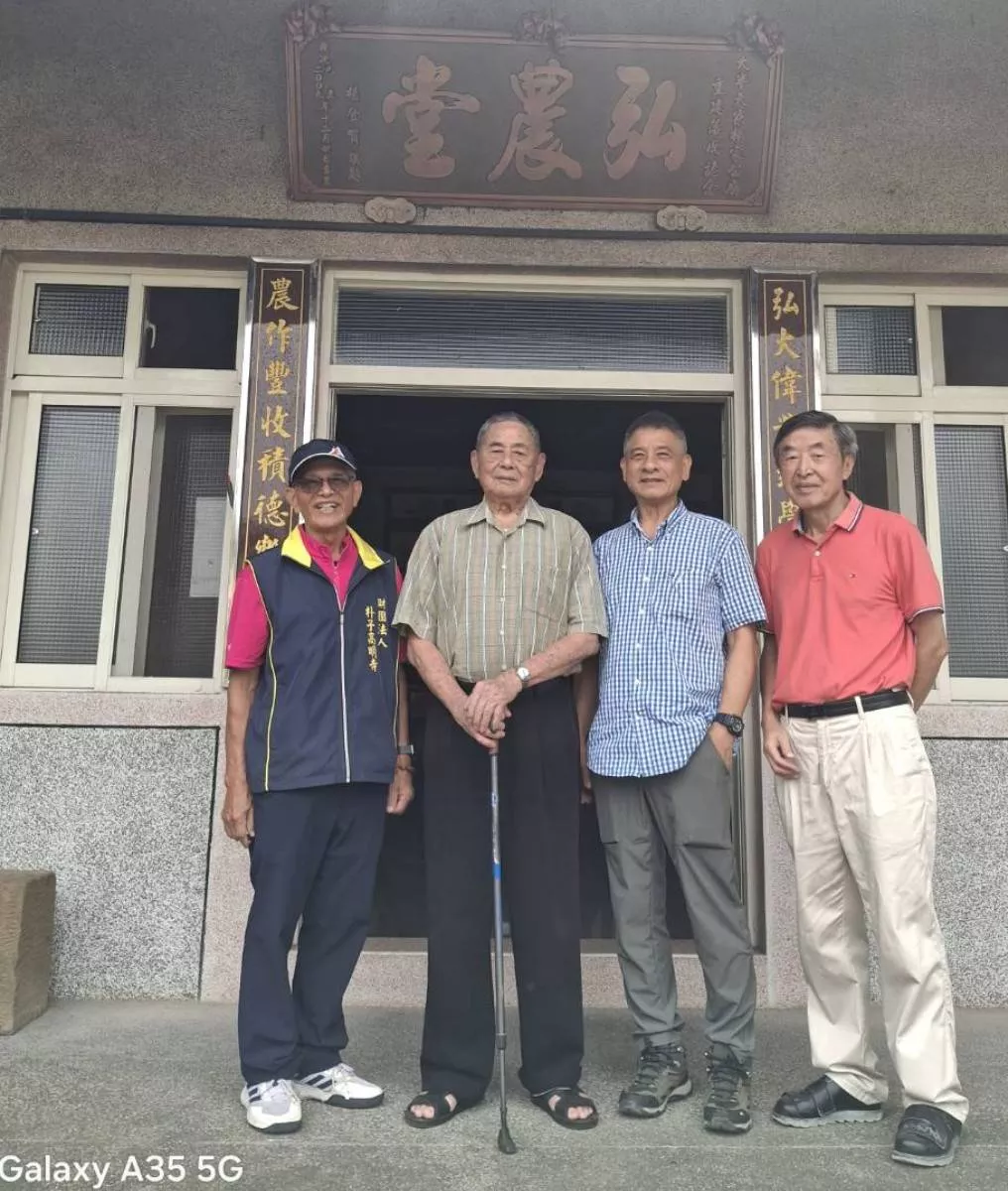

(右起:梅山文教基金會許應典執行長與鹿草人施永華與陳進順左ㄧ,拜訪楊登贊老師。記者林慧茹攝)

之後於10.24再與書法名家施永華老師一同約訪,這次主要是楊老師也是寫書法高手,施老師以藝會友。二人如忘年之交,一見如故。(同行並有鹿仔草文教基金會陳進順董事賢伉儷及梅山文教基金會許應典執行長及林玟昀老師。)

訪談中楊老師用日語朗讀一段自己所翻譯--的張文環的日文小說~「滾地郎」。又用台語翻譯,施老師更回饋~因為他認識張文環的後人,所以感觸更是不同!

(施永華老師與楊登贊老師同為書法家,一見如故。記者林慧茹攝)

*****

楊登贊老師一位令人崇敬的民諺泰斗。

由梅山文教基金會出書三本

*台灣民諺集韻註釋/95年出版

*生活文化語集/97年出版

*番薯仔兵的故事/103年出版

他把閱覽群書視為心靈的滋養,節錄自身 手稿與勵志文章,影印贈人欣賞;以鄉土文史學者之風,於梅山老人會 及文教基金會教學授課,飽覽詩書並且勵志自學。

一個農家子弟,有此不凡成就,不是父母教育有方,就是家庭富裕,可現實環境與大家所想不同,他的一生謂為傳奇,在璀璨光環下,少有人知其歷經戰火洗禮,在艱困生活下,刻苦自學的毅力,令人肅然起敬。

家庭背景

楊登贊(民21年)出身名門,曾祖父楊占春(民前65年)居住大半天寮庄(現半天村),是日治初期梅仔坑區第一任區長,曾在梅仔坑街上開類似五金行的店,也經營藥房、餅舖。他是玉虛宮管理委員會首任管理員,任期中遭逢梅仔坑大地震(民前5年),廟宇傾毀倒塌,楊占春募款重建,歷時五年。

母親楊莊香(民前6年)出身窮門,被收養為童養媳,因收養家庭之兒病故,在媒人牽線下,嫁給父親楊德寬(民前19年)當續絃。入門多年,才知丈夫前妻非亡故,是離家出走,於後前妻也返家同住,自此楊登贊不僅有二個媽媽,也有一打以上的兄弟姊妹。

楊家屬於有田的普通家庭,礙於父親子女繁多,生活有些壓力,好幾次要將楊登贊賣人當養子,幸得祖父楊以壽(民前46年)全力攔阻,嚴厲斥責「姓楊的沒有在賣大燈(男丁)」,而保住楊家優秀的血脈,父親對待孩子嚴苛異常,導致楊登贊幼年個性膽怯,遇到事情不知所措時,都用「哭」來表達。

就讀六年日本公學校

昭和13年(民國27年),梅仔坑公學校(梅山國小的前身)招收二班新生,因教室不足,一班僅能容納80多人,對就學人數過多棘手之事,必須做口試淘汰1/3的人。楊登贊8歲,收到入學通知單,須從大半天寮走五公里到梅仔坑,父親不重視,借題說傻傻的考不上,不願帶他去學校,幸好母親說情,後來跟著帶女兒入學的三叔一起去學校,順利雀屏中選,與沈耀相(榮譽董事長)成為同窗摯友。

新生口試題目:住家地址、父親名字、從1數到10等。有時老師會問,你住在什麼國?若回答:「大半天寮國。」保證大勢已去。正確是:「大日本帝國。」這是被殖民統治的悲哀,一切都要稱頌統治的日本國。日本推動皇民化運動,與楊登贊同屆168位畢業生中,有6位高級知識份子的家長,想成為優越的一等公民,將全家人的中文名字改為日本名。

楊登贊個性內向、怯懦、自卑。一年級第一次考試,數學考滿分可以當級長(班長),放學時,全班要排隊一起跟老師說再見,老師令其站在隊伍前面喊口令,他害怕得流出眼淚,日本教育欣賞勇敢的人,看不起弱虫(膽小鬼)。 梅仔坑公學校有日籍和台籍老師,但全部用日文教學,一二年級講幾句台語,尚可容許,到三年級以上,講台語被聽到會受處罰。日本教育非常嚴格,犯小錯,通常以打耳光警告;調皮點的,處以長時間的跪罰(半小時以上);犯錯較重的,用藤條或竹鞭修理。一年級台籍老師林朝宗做家庭訪問,他膽小不敢出去跟老師問候,隔日就被老師用藤條鞭打。日本老師的兒子在學校犯錯也一樣處罰,公正不偏坦日本人,所以學生比較守規矩。

日本學校一年分為三學期(四個月為一期),一週上六天,週六上半天。寒假放4-5日,暑假有一個月,但每週都有一天的返校日,以上課總日數來說,小學的課程內容比國中豐富。楊登贊以非常優異的學業成績,完成六年日本教育。畢業後,常買日本小說閱讀,備有三本日文字典,一有疑問就找答案,長年下來

,相較同六年畢業者認識很多日文。 今時年屆95,精心鑽研張文環長篇小說「滾地郎」,將艱澀的日文詞句抄錄,翻譯成中文,至日已成篇數十。以日文系之資閱讀日文,尚未能通達無礙,僅讀六年公學校之教育,能挑戰張文環之大作,證明功力不淺。有人以「楊教授」敬稱之,因其始終抱持著勤學不倦的學習態度,活到老,學到老的精神,堪為世人典範。

童年分擔家計

自幼雖身體弱小,卻懂得分擔大人的辛勞。二年級入秋中午放學,自動邀一同伴從舊梅山國中旁,經過塚仔埔繞到九芎坑撿麻竹稈籜,撿好用刈藤綑綁,小小年紀手腳不協調,一邊綁,一邊掉,費盡好大力氣才扛回家。晚上母親把竹籜上的細毛刷除,準備隔日讓他拿去市場賣,父親隨即拿桿秤來秤重,算好總價。他將賣得的錢,自動交給父親,父親不算窮困,卻全數放口袋,捨不得給孩子一點點的獎勵與慰勞。他心裡有些不甘,俗諺:「嚴官府,出厚賊;嚴父母,出阿里不達。」天氣炎熱時,他會假借買貨的人嫌貨不太美,或是秤重不足,少報1~2錢買涼水止渴。

三年級上全日課,中午吃點綴幾粒白米且發酸的番薯籤飯,便當的菜脯蛋是一顆蛋炒一大碗菜脯,鹹鹹很韌沒啥菜香。當時沒有便當盒,母親用竹籜或檳榔葉鞘包飯,赤足跑步上學,把伙食都搖臭酸了。父親改用麻竹頭適合的一節鑿成方形,但外觀像雞槽,又用舊木板塊釘成便當盒狀,樣子像棺材,讓他成為同學的笑柄,不過這些羞辱,都比不上吞嚥硬澀的番薯籤難受,唯一能活命的食物,吃或不吃,是他童年最艱難的取捨。 日治時期人民都用柴火烹煮,住在街上的人若無自採,就需向山上挑柴出售的人購買。四年級時,他到處尋找自然乾掉的龍眼與相思樹枯枝,貼補家用。乾樹枝通常長在高高的樹上,樹幹上長滿濕滑的苔癬,為了賺錢,小小年紀鋌而走險,爬上又爬下。挑木柴到街上販售,沉甸甸三十斤的重擔壓在肩上,痛得難受,他咬緊牙關,左肩酸了換右肩。 六年級時,有人收購山棕旗,多人爭著砍,近處都被取完,所以偕同友伴到偏僻荒野尋找,從大半天寮通過崩崁,爬到湖底庄對面石壁仔的險峻山區,將山棕旗葉柄砍成二尺長後,牢牢的捆起來,溼葉柄像大木頭般沉重,得花九牛二虎之力抬下山。

日本學校畢業前,校方由一百多位男生中選拔七十多位較優秀者,預備進入青年學校就讀,青年學校只是名稱,沒有硬體的學校建築,上一屆也有一班這樣的學生,楊登贊是編制的第二屆,該班借用謝玉慶筍乾行二樓當教室。義務制的青年學校所教的皆是軍訓、木槍、木劍、柔道、劍道等,做為加強其軍事訓練並作為軍事徵召的預備兵源。 當時戰爭告急,每日都有空襲,聽到鳴一聲很長的警報,代表敵機在頭上盤旋,接續空襲警報是連續不太長的十響聲,必須趕快躲進防空壕,直到很長的鳴聲響才解除。所幸二次世界大戰,美國在廣島和長崎投下兩枚原子彈,結束為期半年的訓練,若戰爭繼續下去,這些人恐怕早已變成砲灰了!

白天漢文書房-四個半月

早年由大陸移住來台的民,非農即漁,識字者甚少,幾乎都是文盲,生活極為艱苦,無暇顧及子女的教育問題。光復後,副村長溫祿燕(民前10年)鼓勵村民讀書,請一位住在堀尺嶺的陳為甲老師來半天村授課,學堂(私塾)設在集會所,取名「漢文書房」。招生不用考試,一個月的束脩一斗米,入門禮10元舊台幣。當時大人、小孩共有一百多人報名,老師用台語正音教授漢文,讀三字經和四書(《論語》、《大學》、《中庸》、《孟子》),一週上六天課。

父親幫14歲的楊登贊報名漢文書房,因沒有開口跟父親要10元入門禮,父親發脾氣不讓他去讀書。開課半個月後,副村長發現他在牧牛,得知不能讀書的原因後,指點他要親自向父親請求,順利得到讀書的機會,但父親並未解除其牧牛的任務,他只好利用早上上學、中午休息回家吃飯、下午上課前三個時段,將牛綁在不同的地方吃草,放學再牽回家。 牛是農家最重要的生財工具,數次下雨牛繩腐朽,牛隻脫逃不見,放學後到處找不著,眼見夜幕低垂,哭著回家向兄長求救,每次都受到兄長斥責,但心裡反倒放鬆,因有人出手相助,最後都順利將牛找回。

讀私塾每個人進度不一樣,老師要採個別教學,學生拿著經書,依序到老師面前,翻開要學的那一頁。由老師先授冊(用朱筆點書),老師一邊讀,一邊用朱筆在教材上附註句讀點,學生站在旁邊聽,老師授完,回到座位自己讀,有不認識的字,才拿去問老師。初學的新生授很少,只有一兩行。白天的私熟授冊二次,早上一次,下午一次,學生要會背誦,才可授新的進度。 楊登贊非常珍惜讀書識字的機會,上課前必定先預習新教材,將生字做記號,老師授冊時特別專注於此,放學後複習再複習。入學不久,他的進度已經追過很多人,老師派他擔任室長(班長)。用台語學漢文,不會ㄅㄆㄇ注音符號,只能借日文的注音,但很多日文會走音,很難標註台語的音讀,為求牢記,讀「趙」時,只好在字旁邊畫一隻竹雞被竹枝連繩子吊著,注てお,以圖像記憶「趙」的發音,諸如此類多元善巧學習。 上課二個多月,讀的書比同學明顯進步許多,老師要他幫進度落後的人授冊,他會用朱筆點書,也會念給學生聽,但不知道破音字的用法,如許可的”許”和姓的”許”不一樣,前者台語讀為「喜」,後者讀為「苦」。私塾白天上課,礙於生計問題,學生人數逐月銳減,若再繼續下去,微薄束脩必將逼退老師。他擔心四書沒讀完,心裡非常著急,心生一策,利用老師委託授冊之時,每次都用朱筆自點一段,再藉機去請教,否則沒點過的新字,老師肯定置之不理。 老師一邊教書,一邊準備參加中華民國的警察考試,只授冊讀過一遍,生字問完,就叫楊登贊替他抄寫三民主義或履歷表之類。白天抄書,沒時間精熟課本內容,晚上點煤油燈複習,嫂嫂一直叨唸:「油不是免錢,何必點那麼亮。」他將燈心抽至最短,像螢光一樣微弱,嫂嫂依然唸:「油不是水,點一整夜。」他乾脆夜間不讀,黎明早起,將書拿到屋後大龍眼樹下,等光線充足再閱讀,如此獲得耳根清靜,讀書效率亦更加提升。

讀著讀著,有人感覺乏味沒趣,有人去學北管或武術,更有人學習不來,五個月後,學生剩下4-5人,漢文書房被迫關門。楊登贊在此讀四個半月,熟背三字經,也讀完四書教本,論語的部分老師有解說課文,因所學有限,只記得老師的唸法及簡略解說,很多意思都不了解。總言之,短暫的私塾教育,讓他奠定不錯的古文基礎。

夜間漢文書房-二年

他在漢文書房認真學習,頭腦特別靈活,老師一教就會,優秀表現在村中被頌揚開了,父親覺醒沒讓孩子繼續讀書太可惜,開始緊張,想到一位表親田添南閒著無事,可請他來教孩子讀書,親戚坦言學識有限,不足擔任教師一職,經父親誠懇請求,最終首肯一試。 在父親招兵買馬之下,「漢文書房」重新開張,這次授課時間從晚上8點到10點,是名符其實的暗學。前後有五六十人參加,年齡層從十來歲到五十多歲,連平路(太平)和大崩崁(圳南)的人都點火把來上課。上課地點與楊登贊的家近在咫尺,因表親加上師生關係,常去幫老師帶小孩,晚上同學擠在二間房間,點三盞煤油燈共讀,全年不打烊。 私熟每晚只授冊一次,由學生自備教材,老師一一個別教學,按照每個人的學習進度在課本授冊。剛開始,老師叫楊登贊溫習之前讀過的書,其它時間協助後來的人授冊,試想讓一個比別人識字多一些的學生,做老師的工作,這是多麼荒唐的事,他心裡覺得不平,可一點都不敢反抗。後來發現表親識字量真的不多,有些字的音讀錯,是他查字典發現的。於後

老師覺得過意不去,才叫他去買「指南尺牘」來讀,這是教人寫信的範本,將來想把信寫好,必定要讀此書。 老師私下鑽研堪輿學,楊登贊再度扮演免費的抄書角色,用毛筆幫忙抄錄地理和符仔書,雖然心有不悅,但對老師還是唯命是從,長時間抄呀抄,寫呀寫,不知不覺練就一手好字,事隔多年後,反芻到抄字的益處,對老師滿懷感恩之心,所有的不滿不翼而飛。 光復初期,村民意識讀書認字的重要,加上私塾聚合三四十個程度較相當的學生,二年多夜晚的讀書聲不絕於耳。老師策畫舉辦一年一次的遊藝會(成果發表會),由老師編劇,學生上台表演、唱日本歌、吟千家詩等,連九芎坑(永興村)的人都來提燈來觀賞,漢文書房獲得非常多的好評,有數人現場吊紅包在舞台旁獎勵表演者。 好景不常,民國36年發生228事件,半天村不幸成為土匪藏匿的盤查區,國軍仔密集搜查庄內,男丁到處躲藏,長達1-2年民不聊生。楊登贊在手稿「台灣人的宿命」中字字控訴政府的暴行,「三日五日兵又到 每個角落詳細搜 囝仔驚到嗎嗎哮 婦孺畏懼目屎流 日常用物攏總好 現金龍銀連肥皂 皮帶毛毯至襪套 新的面巾甲齒膏 每家用品搶了了」,清鄉跟土匪搶劫沒有二樣,百姓苦不堪言。 國民黨軍帶著機關槍清鄉,抓走村里三四十人,父親與大哥楊壬午(民7年)被列其中,三哥楊壬松(民17)還不滿20歲,大腿骨被機關槍打碎受重傷,在這段風聲鶴唳的日子,人人驚惶。私塾老師是國民黨軍鎖定的知識份子,但晚上沒有停課,輪流由二個學生在路口站哨監控,一有動靜,隨即通報解散,最終熬不過抄家滅族的白色恐怖,為期二年多的漢文書房被迫解散。 楊登贊在刻苦年代,讀二年四個半月之漢文,歷經二位老師,實際上僅打基礎而已。因當時普遍皆是不識字的青盲牛,別人可請教他,可他無人可問,唯有問自己。其能了解字的意思,看古詩,讀古文,稍能運用,皆靠字典。他有疑問只能找字典或尋字彙,若無字典,實在無人可請教。

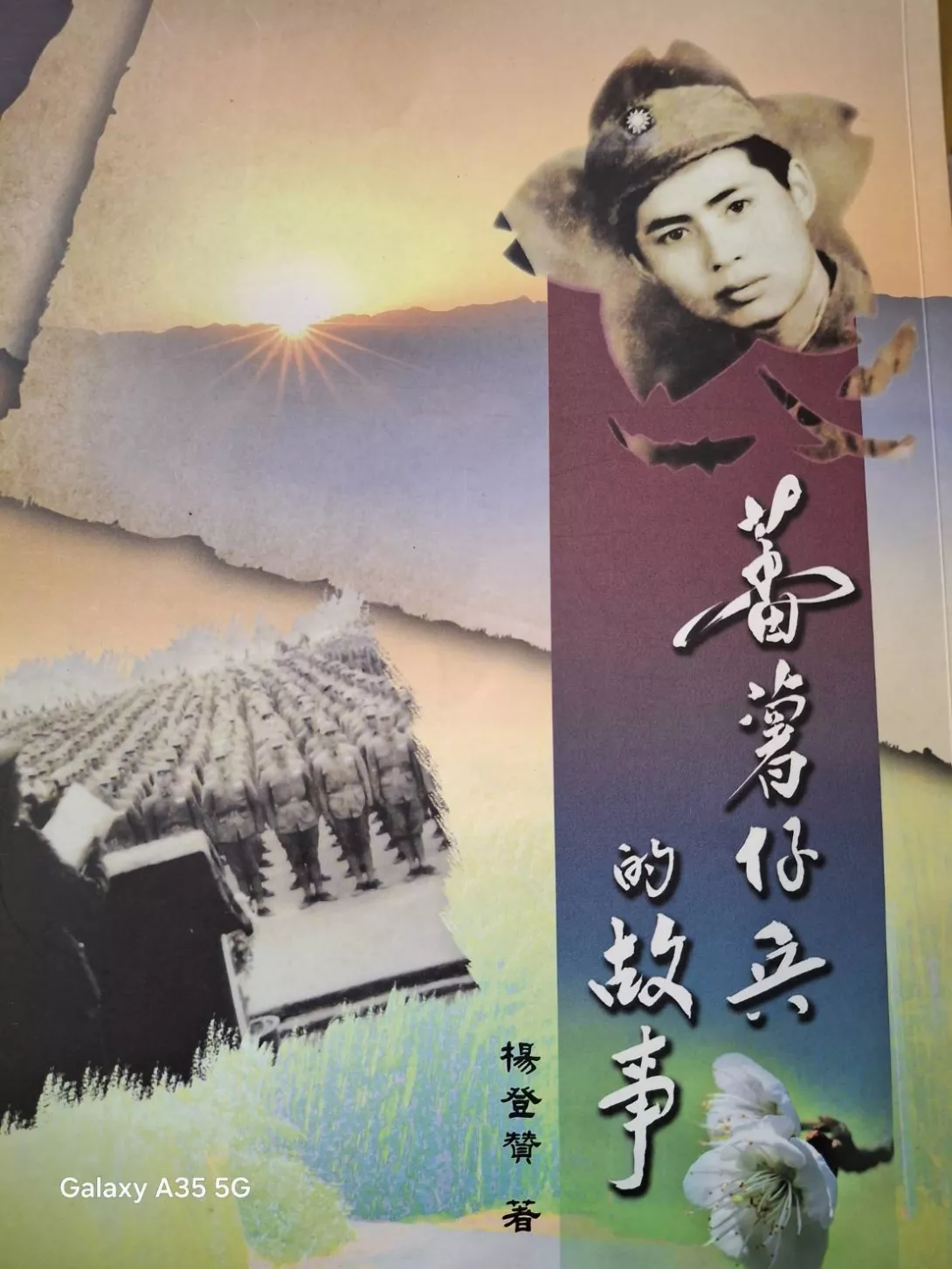

(番薯仔兵的故事。記者林慧茹攝)

番薯仔兵的故事 民國38年,國民政府內戰失敗,逃亡到台灣,共產黨追殺不止,金馬最前線也就成為戰爭火線。民國44年楊登贊收到臨時召集令,這回是第三次政府告知要受訓,後來才知受拐騙,成為第一批被送入金門服役的充員兵,也就是準備去當炮灰的台灣青年。 在金馬前線建設軍事工地,每天都辛苦做苦工,挖電線溝、交通溝之外,還有寬四米、深二米多,工程龐大的外壕,有一段土質跟石頭一樣硬,他拿十字鎬一直挖,一天手起12個水泡,隔天握著十字鎬混著血水繼續挖。 時而共匪的大砲從頭頂呼嘯而過,嚇得冷汗直流,在兵荒馬亂的日子裡,大家過著朝不保夕的生活,如果不是台灣充員兵冒著砲火危險,守住金馬列島,台灣早就被共產黨驅逐到太平洋了。

當時台灣將重犯發配金門,被判無期徒刑和死刑的人沒有明天,肆無忌憚侵犯當地的女性,也偷抓民宅的豬去殺,金門人非常痛恨講臺灣話的新兵,把他們跟重犯列為一夥,認為講國語的外省人才是好人。軍營一個班9個人中,編配2-3位台灣兵,排長禁止新兵講台灣

話,而外省兵來自不同省份,有湖北、甘肅、福建、貴州,每個人講的語言不同,台灣兵根本聽不懂,也沒辦法對應。人單勢薄,外省兵誣賴台灣兵,以及種種不良溝通,導致雙方產生嫌隙,台灣兵心想乾脆用「外省、阿山或豬仔」口號稱之,對方知道是在說他們,當然不會善罷干休。 楊登贊與台灣兵聚會聊天,為避免誤會受到處罰,靈機一動,以「番薯」稱台灣兵,「芋仔」隱喻外省人。自此「番薯是本省,芋仔是外省」,從金門開始流傳開來,就是源自他的靈光乍現。

國家處於動亂時代,當兵一去恐不復返,他將42年初台灣新徵兵及44年第一批臨時召集台灣兵第一次過金門的的經歷,以隨身小冊子用七字仔詩歌紀錄從軍日記。頁首寫道「經過日據的慘痛 又發二二八事件 如此恐怖的陰影 講起做兵人人驚 歡喜生着查埔子 飼到大漢剩子名」,用一個當炮灰的捐軀者載錄史實,文中針砭時弊,一針見血,道盡腐敗政府與從軍酸楚,令讀者流淚動容。

在金門當兵,一個營隊六百多人,時常都要考試,有一次全營大考試,將官長、初中以上和國小分類測驗,考試題目計五十題,全營只有楊登贊考100分,班長聽到連部報來好消息,以他為榮得意洋洋,因為成績優異,成為第一批退伍的人。 當兵時的生活移動是很重要的人生經驗,八旬之年,楊登贊將從軍過往紀錄集結成冊,命名「阿公的日記」,預計留給子孫紀念。當時沈耀相榮譽董事長至府拜訪閱讀後,覺得是一本具有時代意義的好書,建議更名「番薯仔兵的故事」,由梅山文教基金會出版,今時存放館內珍藏。

過人的繪畫才能

將畫家與楊登贊畫上等號,是一件難以置信的事。一個農家子弟,未受過美術正統教育,在無師自通下,憑著對藝術的愛好與投入,將人物刻劃得維妙維肖,靠的就是後天的自學與勤練。 自小學起,開始對繪畫產生興趣,國小畢業,稍微認得些漢文,就喜歡看歷史小說(古書),書中故事人物生動的表情,深深吸引他的目光。每當放牛吃草時,他將地上堆積的泥沙撫平,當作畫紙,以手指為筆,盡興的地上臨摹塗鴉,意猶未盡,回家將沒寫完的簿仔紙撕下來練習。畫著畫著,畫出成就感,改買正式的畫圖紙作畫,完成將作品用圖釘釘於牆壁上觀賞。 圖越畫越多,牆壁成了展示牆,客人到訪詢問誰畫的,愛不釋手都想索取。母親大方的說:「好啊!要就拿走吧!」每當展示牆有空缺,就知道有客人來過,他倒也樂於分享。後來畫作越畫越大張,曾參閱日曆上關公、周倉和關平的畫像,創作一張六尺長,二尺寬大幅作品,用水彩著色後,黏在牆壁每日欣賞,此畫作是其上上佳作之一。

孔子是創辦私學的始祖,民國35年暗學開課,老師說要拜孔子公,繪圖的不二人選當然是楊登贊,他恭敬的繪製一幅長五尺、寬1.5尺的聖像,孔子雍容大度,身體微微前傾,拱手作揖,謙卑有禮,聖像旁提字「大成至聖先師孔夫子」,懸掛老師家書房牆壁正中央,讓學生每晚膜拜,有至聖先師的庇護,大家更認真學習。 學生在課本上塗鴉,通常會被老師責罵,但他畫的人物生動傳神有創意,換來的都是老師的會心一笑。早年保留至今許多書本上,都有精彩的傑作。隨手塗鴉的習慣延續到民國42年,補充兵第一期的訓練,他在筆記本上時而畫手槍,時而畫手榴彈,上課講到哪,畫到哪,隨興畫隻貓咪,被指導

民國48年後本鄉大力推廣栽植柑橘,每戶都需蓋蓄水池,起初他人造的蓄水池都是四方形,在本庄爆破二座。後來他兼做土水師傅,幫人建造蓄水池,找出蓄水池裂開漏水的問題,改換圓形設計,此法比起四方形堅固耐用,村人爭相走告,數年間,做了上百個大小水池,最大的水池直徑有1.5丈,動用三千塊的磚頭,歷經一甲子,不少水池至今還繼續恪守崗位。 住梅山街尾開飲食店的郭井,房屋二側皆新蓋水泥樓房,他的舊屋夾在中間,薄屋瓦漏水,叫數位師傅都不肯為他修理,又告知灶不食火,煮東西很慢滾沸。求助楊登贊,他一看知道是煙囪太長,吸風力道大,於是在灶喉黏上半塊紅磚,阻斷火力不被煙囪吸走,又構思簡易方法將屋頂止漏,迎刃而解老闆的困擾;友人求助做移動的新灶,還有做煮好幾百斤的大筍灶,楊登贊不曾做過,參訪實品模樣後,第一次試做,朋友反饋火太旺(太好用的反話),以上種種,不曾摸索,初試啼聲,一鳴驚人。諸多天才的表現,源於其對事物的用心觀察,將學習到的東西融會貫通後,變成自己的能力,類推到各類工作中。

人工造紙時代,竹紙師傅非常缺稀,楊登贊曾從事抄紙工作,必須忍受長時間站立,以及雙手整日泡水的傷害,冬季天寒,手掌凍傷,站通宵,要用明礬抹手保護。

回顧一生從事的工作,除了建房子與做竹紙師傅的時間較長之外,其它零零碎碎的雜事,難以計數,不是幾歲做什麼工作?而是兼著做。家裡水田插秧、割稻、種地瓜、種花生、種蔬菜,還有採收龍眼,一年到頭,從沒時間閒盪。他常調侃自己「十做九不成」,礙於生活窘迫,到處做工賺錢,頻繁更換工作。楊登贊感覺人生無成就可言,其實他的閱歷已超越凡人甚多,樣樣技能他都會。 古人說:「天下無不是的父母。」年輕時,對父親的苛刻對待,心裡有點不平衡,至花甲之年才覺得父親的嚴厲,刺激他努力拚搏,輸人不輸陣。他以拿破崙【在我的字典裡沒有「難」字】自勉,文也好,武也好,在日常生活當中,別人會的,他一定也要學到會,將自己磨練得無比堅強。至父親年老之時,最信任的人反倒是這第四個兒子-贊仔,事親至孝成為鄉里的楷模。

(楊登贊老師接受頒獎。101年經梅山文教基金會推薦,榮獲台灣省政府表揚為台灣鄉土文史教育有功人員。記者林慧茹翻攝)

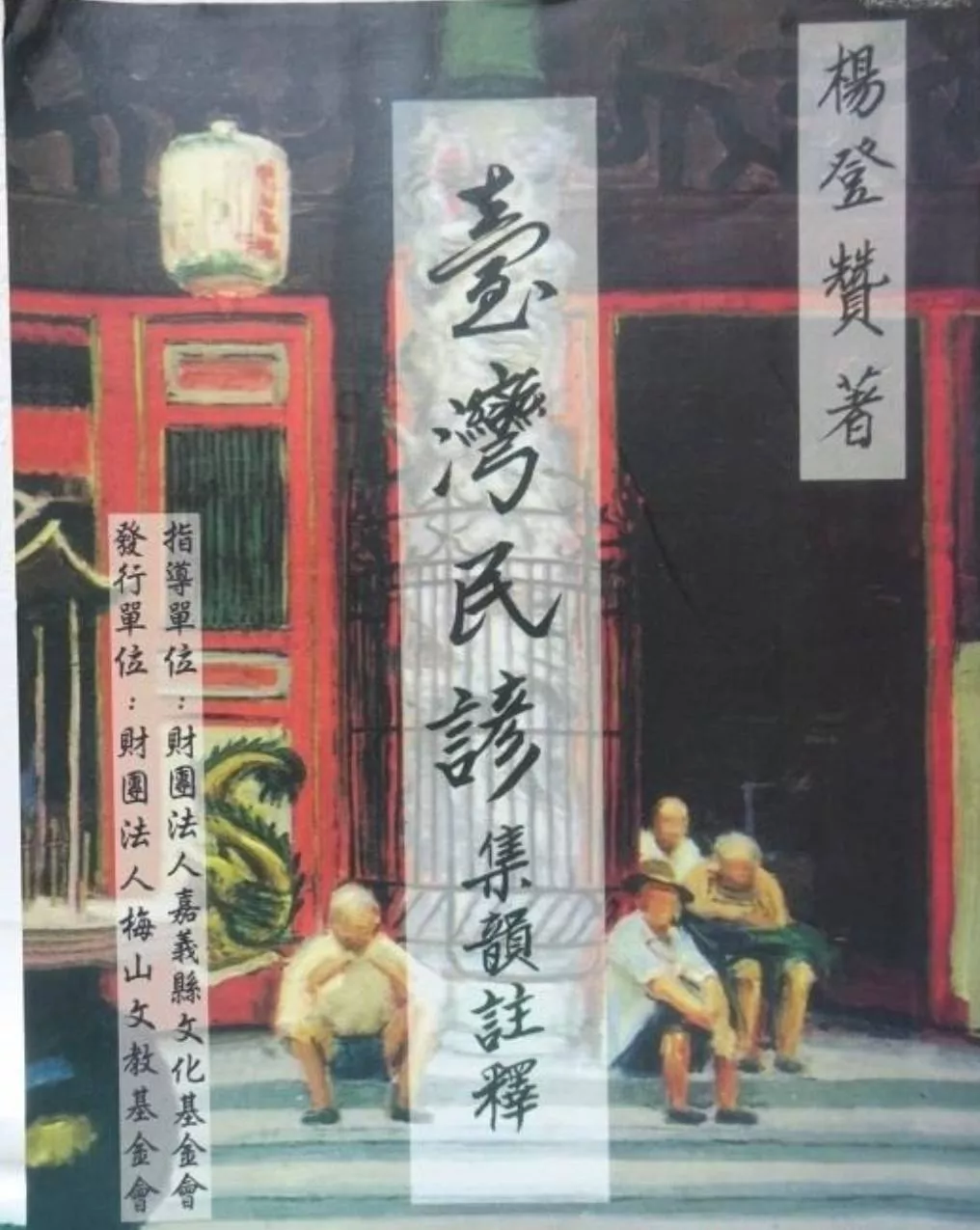

台灣民諺集韻註釋

昔時大陸移民入台開墾,大多都是農民與漁民,識字者很少,無法教子女讀書,僅能藉由言教,將耳濡目染之事予以傳遞。民諺言簡意賅,是淺白易懂精闢的金玉良言,有的富含哲理,有的詼諧風趣,有的寓教於事,文詞當中充滿在地的鄉土氣息,是先民智慧的結晶。70歲時,有感在外權之禁制下母語流失,年輕一輩一知半解,寶貴的文化生命,被遺忘是台灣人莫大損失與遺憾。他竭盡心思,花費五年的時間,收集以本地為中心,擴及台灣各地流傳之諺語,加上自身所聞所記之新撰,總計一千四百多句,字字珠璣,內容豐富。本想留給後代子孫觀看,因榮譽董事長沈耀相惜才,請其同意出書,遂按四十五字母音韻彙編並加註釋,歷經十三次修正,於民國93年付梓,由梅山文教基金會出版發行。 簡茂發校長由衷敬佩,一個僅讀日本公學校與幾年私塾的養成者,竟能撰寫如此精闢大作,有此深造肯定是勤學苦練,累積數十載之功力。時任大學指考中心主任與其素昧平生,貴以師範大學校長之姿,主動為其撰寫序文。其言「此書與坊間之類書大不相同,楊先生純以台語來註釋台灣民諺,獨樹一格,淺顯易懂。台語中常有”一字化三千”之詞,非經專家點破,實難窺其堂奧。台灣民諺經楊先生巧思妙手處理,具有點石成金,畫龍點睛之功,使民諺精神躍然紙上。」 台語有八聲、十五音,但有些是有音無字,得助於習讀台語字典,早年由大陸帶過來,叫做十五音,後由沈富進編成「彙音寶鑑」。此工具書不用注音,完全依照古音發音,查閱方便,後半部是註解,使他奠定非常好的台語基礎。在撰寫台灣民諺之時,將無字之音,查閱彙音寶鑑之寫法,應用到文句中,加上常用白話、切音、借字加註,讓讀者一目了然。

(「台灣民諺集韻註釋」記者林慧茹攝)

「台灣民諺集韻註釋」一出版,受到台灣鄉土藝文界一致的好評,民國101年經梅山文教基金會推薦,楊登贊榮獲台灣省政府表揚為台灣鄉土文史教育有功人員。113年簡茂興校長帶領的讀書會,以此為教材,逐一講述千句民諺,生動有趣,意涵精闢人生哲學,深受學員讚賞與喜愛。 台灣民諺是「鄉土文學」與「民俗作品」結合的精簡版,面廣意深趣味濃,此不朽巨作由梅山人竟功,鄉親同感榮光。本書由透過楊登贊端秀的毛筆字書寫而成,如同一部優美的「書法作品」,讓讀者沉浸在先民古韻質樸智慧的教化中。

重建公廳-弘農堂

民國98年,年屆八十的楊登贊,有鑑百餘年的祖厝破舊,與堂弟楊壬昌帶動重建,以楊家的發源地命名為「弘農堂」,其將楊氏宗族沿革撰書以示後人。於公廳中懸掛一幅戒子書,書法結構端正,行筆穩健,氣息典雅,呈現出深厚的基本功底,充分體現了書法「載道」的功能。 自書:「人生欲重綱常 行事要從忠厚 居必擇鄰 交必擇友 治家以勤儉為先 待眾以謙和為首 妓館勿遊 賭場莫走 官糧需當早完 祖業務宜謹守 遠不義之財 戒過量之酒 嫉妒毋起於心 讒言勿宣於口 當思既往之非 每懷未來之咎 能依此言 安樂永久」。 一個杖朝之年的長者,立言勉勵子孫,字字嘔心瀝血。此文涵蓋家庭、友誼、道德、財務管理等多方面的智慧,強調誠信和德行對人生的重要性,對各個年齡層的人都有啟示意義。從其身上,不禁令人反思「讀聖賢書,所為何事?」真正把書讀好、讀通的人,應該像他一樣,不僅奉行傳統的五倫,而且延伸至群己關係,實實在在做一個對社會有貢獻的人。

(腹有詩書氣自華。記者林慧茹攝)

95歲高齡的楊登贊,口語表達清晰、條理分明,強記的頭腦,一一 細數過往的種種事蹟,讓我們得以清晰勾勒公學校、私塾、充員兵、清 鄉的歷史輪廓。大陸移民至台灣不到三百年,其歷經1/3最精華與最艱 苦的歲月,透過生命敘事由個人史窺見家史、村史、鄉史以致國史。 他不僅是一個貫穿百年活生生的歷史人物,也是台灣興衰的見證者,感人勵志的精采故事,讓我們深刻明白,台灣能走到今日,是無 數人用 血汗換來的,今人應格外珍惜得之不易的幸福與自由。 謹以此本文向楊登贊老師與家人以及無數用生命澆鑄台灣這塊寶地的人致敬。

**

適逢重陽節,

謹以此報導向楊登贊老師致敬。

**

感謝資料提供。

梅山文教基金會。

感謝文史編輯資料--

林玟均老師文史調查。

**

記者林慧茹採訪報導

回應文章建議規則: