對大罷免結果的一些看法

大罷免雖然沒有成功,但依照新聞媒體發表的數據,仍有7位被罷免人的同意票數達到25%的罷免門檻。公民團體從無到有,通過第一階段和第二階段連署的重重難關考驗,雖然投票結果不如預期,仍然是公民力量的偉大展現。執政黨或許應該考慮,邀集各罷團人員,作一次總檢討。套句韓院長的話:失敗為成功之母。

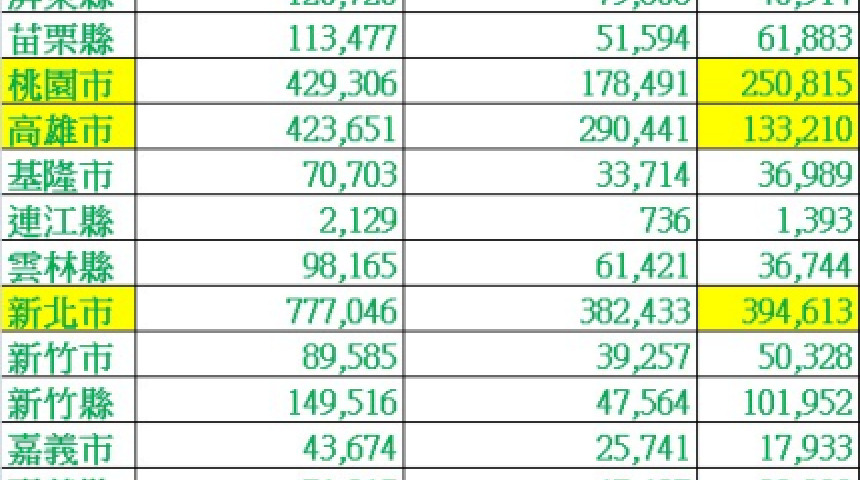

新竹市鄭正鈐和高虹安的罷免不同意票數大於當初當選的得票數,充份展現藍白合作的威力。

不少人把這次的罷免投票結果,歸因於藍營普發現金1萬元的訴求奏效。換個角度看,執政黨的政策牛肉在哪裡?

蔡政府於2017年推出前瞻計畫,作為施政主軸。賴政府截至目前似乎仍然陷於朝小野大的泥巴戰中。執政黨或許應該仔細思考,如何儘速脫離狗咬狗的混戰現場,重新整裝出發。

日本是面鏡子,一再強調糧食供應安全,嚴格保護農業的日本,竟然會出現「令和米荒」。除了天候異常和觀光客暴增的因素,其中也有農業政策僵化的人禍成份。無論如何,讓人民買不到米而恐慌,當然會讓政府的信譽大幅失分。

過去,臺灣也曾發生雞蛋之亂,最後倉卒進口雞蛋,還因而引發政治風暴。最近一年多來,蔬果供應經常短缺。曾經是香蕉王國的臺灣,竟然會出現買不到香蕉的窘境。所謂的「確保糧食供應安全」,可能只是假象?甚至是一廂情願的幻想!

我們必須務實地、誠實地面對糧食自給率只有30%的事實,擺脫在非常時期「確保糧食供應安全」的思考邏輯,認真思考如何在平時確保糧食供應的穩定,不讓人民因為買不到雞蛋或米,或新鮮蔬果而煩惱?

國內農業當然必須昇級。如何儘量不讓天候因素影響產量?如何減少排放惡臭或污水影響生活環境。這些工作都必須由政府介入引導。說穿了,現在的農業政策只是製造出大片荒地而已。蘭陽平原現在則是到處「農舍」林立。嘉南平原淪陷,應該也是遲早的事。

更殘酷的真象就是,除了進口,臺灣根本無法達到糧食自給自足。臺灣人很有錢,累積了大量的國外資產。如何善用這些資金,確保國外糧食供應來源的穩定,其實很值得朝野思考。

烏俄戰爭的經驗,戰爭初期,大量老弱婦孺撤離到境外,除了減少傷亡,也可以減輕後勤補給壓力。二次大戰期間,臺灣的都市居民也是大批疏散到鄉村地區,躲避轟炸。或許,我們也應該把非常時期疏散計畫,列入政府施政思考重點。現在,人口愈來愈集中於六都的現況,真的沒有問題嗎?

回應文章建議規則: