台灣心理輔導資源仍待加強 苑裡高中輔導老師:可借鑑國外經驗

華岡融媒體記者/李英齊報導

隨著學生心理健康問題日益受到關注,且部分國家已實施心理健康假、免費心理諮詢服務及心理健康教育,而國內學校則主要依賴輔導老師與心理課程提供支持。苑裡高中輔導老師利欣霓表示,國內心理健康政策雖逐步完善,但在資源配置與心理輔導機制上仍與部分國家存在差距,應借鑒國外經驗,加強心理健康教育,讓學生獲得更全面的支持。

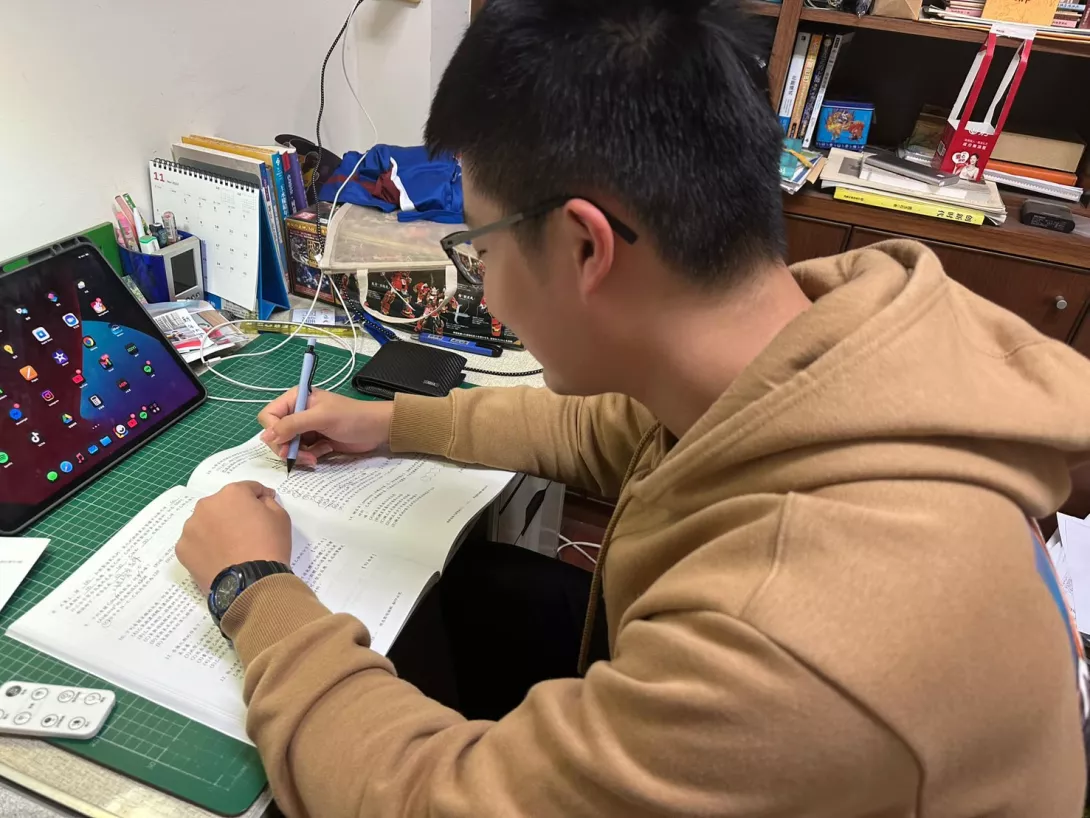

▲現在學生因課業繁重往往會給自己許多壓力(示意圖)。攝|李英齊

為了提升學生的心理健康意識,許多國外學校積極推動心理健康意識的提升,並且將心理健康教育納入課程,並設置專門的心理諮詢中心,讓學生能夠在需要時隨時求助。此外部分學校還提供心理健康假、減壓活動及定期的心理健康講座,旨在消除心理疾病的汙名化,鼓勵學生關注自我情緒與壓力管理。利欣霓指出,除了學校提供專業的心理支持外,還應該從小培養學生的心理韌性,讓他們在面對學業壓力、生活挑戰時能更好應對。

許多國家將心理健康課程納入學校教育體系,從小學到高中的學生都能接觸到相關內容,如情緒管理、壓力調適和自我認同等,部分國家還設有專業心理諮詢中心,學生可隨時尋求幫助。利欣霓提到,特別是北歐國家,學校提供公的心理支持服務更為完善,心理健康假、專業心理輔導等措施被廣泛實施。

利欣霓表示,心理健康教育不僅限於課堂學習,而應融入日常生活,幫助學生在實際情境中學會處裡心理問題,國內學校應加強心理健康的早期教育,並提供更為全面的支持系統,幫助學生在面對壓力和挑戰時,能夠積極應對。

政府與學校應該共同制訂政策,確保心理健康教育資源的充足與普及。政府可以提供經費支持,幫助學校設立專業心理輔導機構,並定期培訓教職員工。而學校則應將心理健康教育納入課程,為學生提供定期的心理健康檢測和輔導服務。利欣霓認為,政府與學校合作的關鍵在於資源整合與政策落實,只有兩者共同努力,才能建立一個完善的心理健康支持系統,確保在學習和生活中能夠得到充分的心理支持。

▲苑裡高中輔導老師利心霓認為心理健康教育需要融入國外經驗讓學生得到更充分的支持。攝|李英齊

回應文章建議規則: