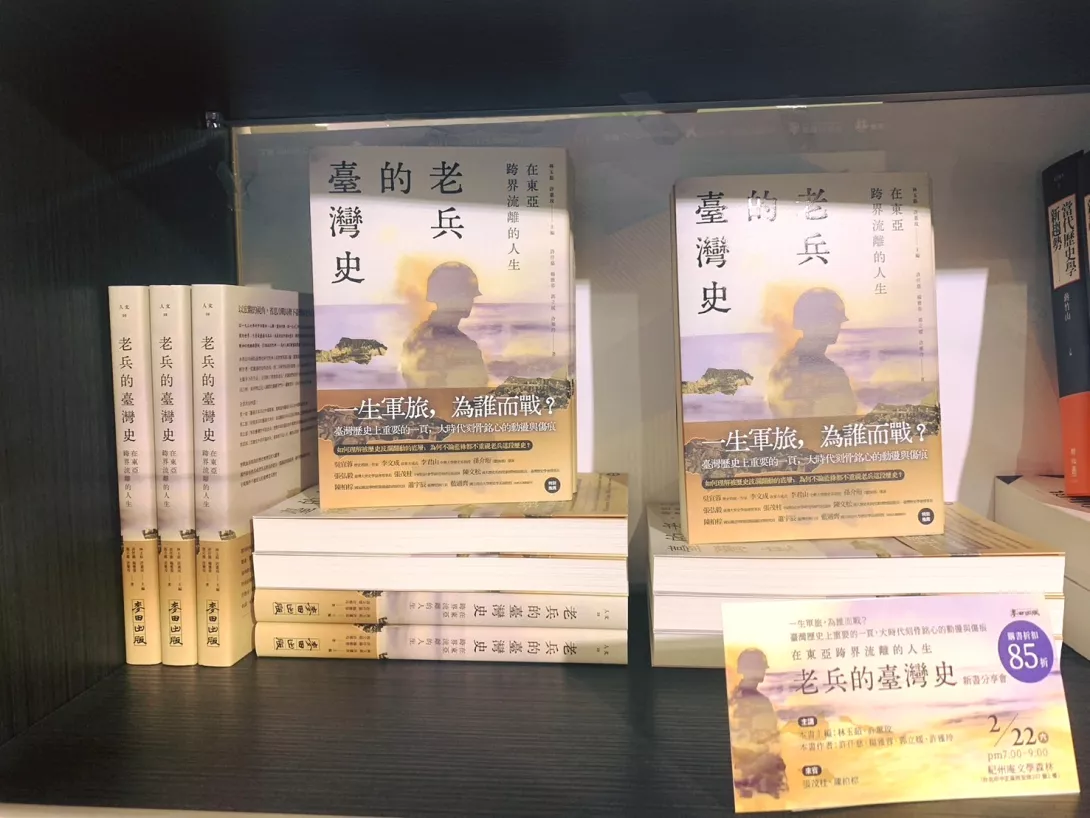

《在東亞跨界流離的人生:老兵的臺灣史 》 新書分享會

拍攝者:紀州庵文學森林

臺灣老兵的故事,橫跨中日戰爭、二戰、國共內戰及冷戰,充滿了複雜的身份認同和歷史糾葛。

老兵 ,不僅是歷史的見證者,更是國家政策、社會變遷下的犧牲者。

老兵 ,也不僅是戰場上拿著槍衝鋒陷陣的成年男性,還有所有受到戰爭影響、努力活著的人們。

然而,他們的故事卻容易被忽視或誤解。

今天,透過四位作者、兩位主編的筆觸,這些記憶得以用更加貼近大眾的視角廣為人知。 主編為中研院臺灣史研究所林玉茹教授和中央研究院臺灣史研究所博士後研究員許蕙玟教授。作者們為經過歷史學研究所專業訓練並有寫作經驗的年輕女性,她們從嚴謹的史料查找、到二手研究成果的爬梳,以平易好讀的文字,書寫鮮為人知的老兵故事及戰爭下的生活。

以下為新書分享會的紀錄,分享作者與點評人的肺腑之言。

1、中日戰爭:臺灣老兵的多重身份

負責這個部分的作者是曾為中央研究院民族學研究所行政助理的許仟慈,她深入探討中日戰爭中臺灣兵的故事,包括著名的黑暗觀光 (Dark Tourism)景點「 安平12軍伕墓 」,並推薦讀者參訪高雄旗津的「戰爭與和平紀念公園 」。

資料來源:陸軍軍屬墓園(安平十二軍夫墓)

她寫作的目的,是希望讓這些士兵的故事「能夠從遙遠的戰場上回來」,並回答:「他們到底為何而戰?」

這些士兵中,有人先後成為「日本兵」、「國民黨兵」和「共產黨兵」。

曾被騙成為日本兵的他們,在白色恐怖時期被逮捕;

曾被俘虜而成為國民黨兵的他們,在文化大革命時遭受懲罰。

他們是自願的嗎?

他們很危險嗎?

他們…是誰?

許仟慈從零開始調查,試圖釐清這段充滿矛盾的歷史。

她面臨的挑戰包括:

- 眾多故事都一樣重要,該如何取捨,以呈現最核心的歷史真相?

- 當老兵口述內容與現有史實不同時,該如何選擇?

2. 二戰總體戰:身份認同撕裂的老兵與全民戰爭

負責這個部分的作者是目前就讀臺大歷史系博士班、曾研究過日治時期牛車問題的楊雅蓉,她將這篇聚焦於二戰時期的老兵狀況。

二戰與之前的戰爭時期最大的不同在於,這時期為「全民皆兵總動員」的總體戰 ,也就是說從這時開始...

「無論你願不願意,都會被戰爭波及到,都要參與戰爭。」

楊雅蓉推薦有興趣了解更多的人,可以讀《日治時期在南洋的臺灣人》和高砂義勇兵 李光輝的故事。

鍾淑敏所著作的《日治時期在南洋的臺灣人》,民國109年8月由中央研究院臺灣史研究所出版

這段時期,對臺灣人產生了身份認同的撕裂:從被殖民前自我認同的清國人 、到被迫接受自我洗腦成為大日本帝國皇民 , 到突然要把過去所有的一切視為敵人,變成國民黨統治下的中國人。

臺灣人,始終被外來政權定義與塑造。

這個我,到底是什麼人?

她面臨的挑戰在於:

- 如何將學術性的研究轉化為更易於大眾理解的敘事?

3. 國共內戰:永無歸鄉之日的外省老兵

關於眷村的研究相對豐富,需要有更多的取捨

負責這個部分的作者是師大臺灣藝術史研究中心兼任助理郭立媛,她在書中分享了國共內戰中外省老兵的心聲

原本以為「很快就可以回去了」,卻在盼不到反攻成功之日的日子中,逐漸意識到「好像⋯⋯(永遠)回不了家了⋯⋯」

這段歷史年代較近,口述記錄相對豐富,國防部也保存了詳盡的眷村口述資料,故事多樣且情感深刻。

身為一名對軍事較陌生的女性作者,郭立媛從不同角度切入,強調畫面感以增強可讀性,並努力呈現其他書籍未曾提及的部分。但也因篇幅限制,無法讓書厚到讀者拿不動、看不完,不得已割捨了部分關於「歸鄉之路」的故事。

4. 冷戰: 強權複雜角力之下的臺灣老兵

負責這個部分的作者是政大臺灣史研究所碩士畢業、專長為歷史轉譯的許雅玲,也是《 零下六十八度 :二戰後臺灣人( 台籍日本兵 )的西伯利亞戰俘經驗》作者之妻,因主編希望從女性角度出發,因此特邀她來撰寫冷戰下老兵的故事。

她認為:「戰爭是所有人的事。」例如:在國語政策下,受害者不僅有本省人,外省人也難以倖免。

她還揭露了鮮少被討論的大陳島人大撤退、富國島的老兵滯留問題,以及被歷史忽略的台籍老兵紀念碑。

她面臨的最大挑戰,是如何在全球政治角力的背景下,梳理出一條清晰且有情感共鳴的敘事脈絡。

5. 點評與反思:戰爭不遠,只是選擇忽視與遺忘

台灣無名戰士紀念碑,紀念參與第二次國共內戰的台籍老兵,2004年原立於高雄市旗津區戰爭與和平紀念公園,2015年遷於南投縣草屯鎮台灣聖山碑林區。

張茂桂博士作為眷村子女,分享了不同角度的觀察:「對眷村人而言,老兵是住在眷村外、騎著三輪車、賣著油條、過著艱苦生活的外省人。」

他提醒讀者:「我們離戰場不遠,只是選擇忽視。」戰爭不僅是士兵的事,更是全國的事。

「無論你認不認同國共內戰,你,都是這場戰爭後,得到的和平的受惠者。」

畢生致力於蒐集那些臺籍日本兵口述史料跟資料的研究員陳柏棕補充道,國防部並沒有蒐集所有的史料,許多來不及活到被官方紀錄,例如在開墾橫斷公路時就意外身亡的,或是資格不符者,皆只能自力更生。

許多老兵努力靠自費出版或口述記錄留存歷史,但推廣力道不足、資源匱乏。後代也不一定有餘力繼續維護這些私人紀念碑和推廣,他們的故事正在隨著記憶的消逝而被遺忘。

如果政府不支持、大眾不在意,就會逐漸消失在歷史的洪流中。

這群作者、主編、及點評人,不僅耗費數年、甚至一生在挖掘逐漸被淡忘的故事,也挑戰讀者重新思考戰爭對個人、對社會、及對國家的影響。

老兵的故事,不僅關乎過去,更影響著當代我們對身份認同、國家歷史、社會正義的理解。 透過他們的筆觸,我們得以窺見那些未被記錄在教科書中的歷史碎片,也更深刻地體會到:

回應文章建議規則: