日本台灣 吸菸室 管理之差異,形塑不同的二手煙樣態

在台灣我們在路上經常可以看到邊走路邊抽菸的行為,在日本我們卻很少看到日本人做出類似的行為,主要的關鍵可能在於吸菸室的設置問題。為了保護非吸菸者免受二手煙危害,日本與台灣都有設置「吸菸室」的相關規範,但兩個國家在執行方式卻呈現出不少差異。這些差異不僅影響到業者的經營模式,也左右了民眾的生活習慣和健康環境。究竟這兩個鄰近國家,在「吸菸室」的政策設計上,走出了什麼不同的路線?

一、立法基礎:健康增進法 vs. 菸害防制法

首先,日本的吸菸室管理主要依據的是改正後的《健康增進法》(2018年修正,2020年起陸續施行),主管機關為厚生勞動省。該法在東京奧運之前大幅收緊規範,強調公共場所與室內空間原則上全面禁菸,若有需求,可以設置符合規範的「吸菸專用室」或「加熱式菸草專用室」。

反觀臺灣,則是以《菸害防制法》為基礎,主管機關為衛生福利部。整體方向同樣強調室內公共空間全面禁菸,僅在特定情形或經主管機關審查合格時,才能設置「吸菸室」。

二、吸菸室的設置與空間要求

日本:多元型態的「喫煙室」

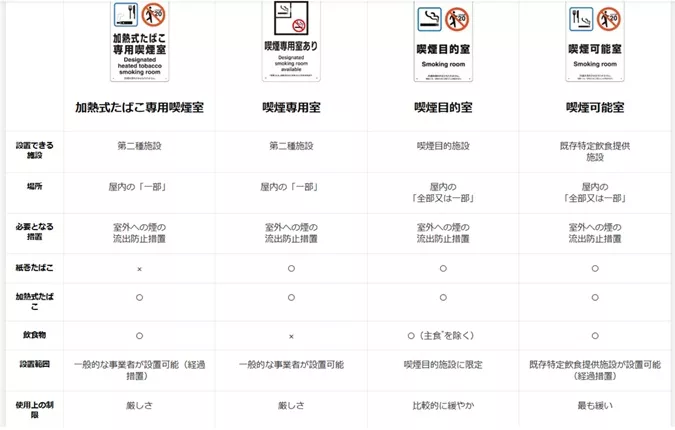

日本根據不同菸品類型,區分為「吸菸專用室(傳統紙菸)」和「加熱式菸草專用室(加熱菸)」兩類。傳統紙菸專用室通常禁止任何飲食行為,並必須具備負壓空調及完整排煙設備;加熱式菸草專用室則有時可允許食用簡單飲品或餐點,但仍需具備足夠的排氣功能。這些室內區域必須明顯標示,並確保煙霧不會外洩到外部空間或其他顧客區域。

由於日本有許多小規模餐廳與酒吧,修法過程中也曾為了兼顧中小型業者的營運困難,給予一定程度的彈性。例如,符合面積或營收規模條件的小店可以保留吸菸區,不過需要張貼「可吸菸」的標示,讓消費者有明確的知情選擇。

臺灣:室內「一刀切」原則,吸菸室屬例外

臺灣的《菸害防制法》則更傾向「一刀切」的室內全面禁菸,若真要設置吸菸室,必須經衛生單位核准,且須符合「完全密閉隔間、獨立空調系統、不可提供餐飲服務」等諸多嚴格條件。店家必須在吸菸室出入口張貼明顯標示,也不得讓未成年人進入。

換言之,臺灣在公共場所或餐廳內建立吸菸室的難度較高,需要投入額外資金與空間成本。因而相較之下,有些業者選擇讓整間店全面禁菸,避免設置吸菸室的種種麻煩。這也讓臺灣在實務上出現「大部分室內空間幾乎看不見吸菸室」的現象。

三、實務執行:由「差異」反映的社會文化

從實務層面觀察,日本仍保有一定的「喫煙文化」,一些居酒屋、餐飲業者嘗試透過合規設置吸菸室,維繫抽菸顧客。但修法後,店家仍須投入改裝與維護費用,也要為非吸菸者的健康與空間舒適度負起更多責任。

臺灣則趨向更強力的禁菸措施,除了違規罰則高額,也要求店家、雇主積極「勸導」,並鼓勵勞工或顧客到室外(甚至遠離建築物)才能吸菸。雖然這有利於打造更潔淨的室內環境,但對吸菸者而言,難免增添不便;餐廳或娛樂場所若想保留吸菸客群,經營上也面臨不小挑戰。

結 語

從日本的多元吸菸室管理,到臺灣嚴格控菸的法令走向,可以清楚看出兩國在文化風俗、民意訴求、以及經濟結構上的差別。不過,不論是強化監管或限制設置吸菸室,本質上都是在呼應公共衛生的重要性:一個重視非吸菸者健康權益的社會,也更能減少醫療負擔、打造更安全舒適的生活空間。未來,各種新型菸品的持續發展勢必引起更複雜的規範討論。究竟日本與臺灣會否進一步趨同,抑或在文化與政策需求下維持差異,值得持續觀察。但可以肯定的是,唯有政府與民間攜手合作,並且透過嚴謹的法令與實際執行機制落實,才能在「菸」與「健康」之間找到更完善的平衡,帶領我們朝真正的「無二手煙」環境邁進。

回應文章建議規則: