罕病藥審查困境 有藥用不起

【記者 吳珮雯/綜合報導】

2026年健保罕見疾病專款預算編列不足,且健保執行狀況有疑慮。醫界與罕病基金會皆反映,新藥審核與健保給付流程過於冗長,讓部分患者錯失治療時機。如何最大化利用有限預算確保患者生存空間,已成為健保必須解決的難題。

專款編列不足 預算執行多阻礙

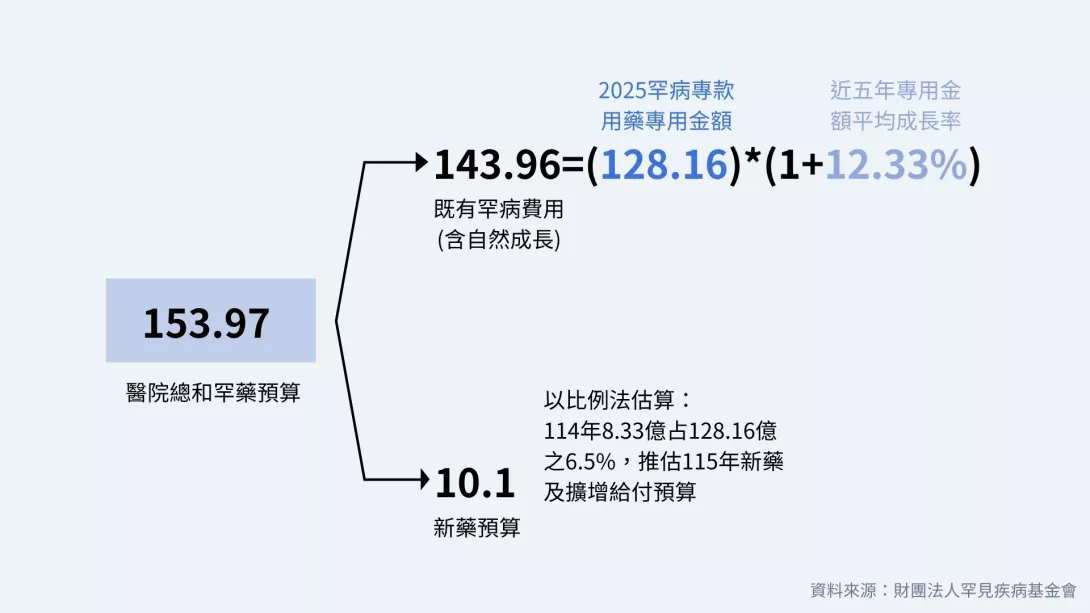

財團法人罕見疾病基金會近期指出,在2026年度健保審核協商中,罕病及血友病專款預算僅訂191.91億元,基金會估算實際需求應為216.2億元;其中雙病中的罕病專款為136億元,專款預算遠低於基金會估算的153.97億元。

罕病基金會預估2026年專款金額,既有罕病預算(含自然成長<註一>)占約143.96億元及新罕藥預算10.01億元。【記者 吳珮雯/製圖】

基金會也指出自2017至2023年,未執行的罕病專款預算總額高達41億元。財團法人罕見疾病基金會研究企劃組組長洪春旬表示,原因除了實際用藥人數低於預期,更關鍵的是,專款中有部分預算原預留給新藥使用,但卡在健保審查階段無法給付,導致預算閒置。

即使罕病專款在整體健保支出占比極少,但仍會壓縮其餘健保預算。因此健保審核過程中,主管機關會以整體效益的角度去衡量,需要經歷多次會議討論,待藥廠向政府定價,雙方達成協議後得以拍板定案。

洪春旬也提到,罕藥的價格過高,為了掌握預算,給付規範往往設得十分嚴格。例如部分藥品限制年齡、限制發病次數,有的甚至需要器官雙側發病才符合給付標準。即使藥品納入給付,患者仍可能因條件限制而無法實際受惠。

審查時間長 患者錯過治療期

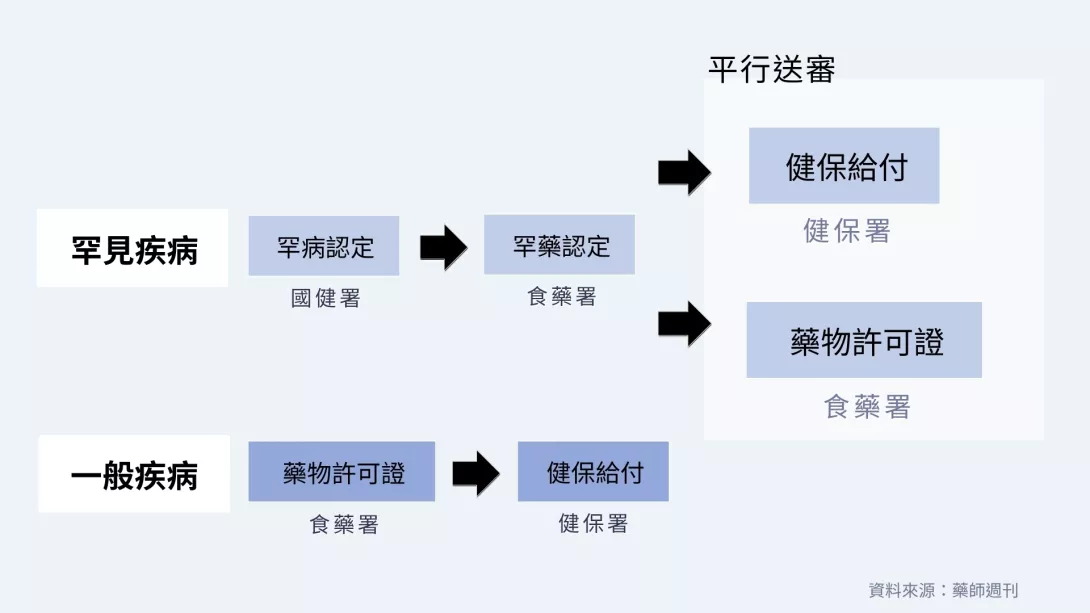

罕病新藥主要面臨兩種審查程序:食藥署的藥證審查與健保署的給付審查。健保署與食藥署於2024年啟動平行送審機制,以縮短流程。另有「專案進口」途徑,國內還未核准上市的罕藥,可由病患透過主治醫師向衛福部申請,以供特定病患使用,每次以一位病患兩年的使用量為限。

罕見疾病及一般疾病藥物給付流程比較,罕藥相對繁瑣。【記者 吳珮雯/製圖】

臺北榮民總醫院神經醫學中心癲癇科主任劉祐岑指出,許多神經罕見疾病屬於神經退化性疾病<註二>,患者的神經功能也會日漸退化。健保在給付藥物時,會限制神經功能衰退要達到某個程度,才能符合給付資格,但給付申請有時曠日廢時,患者可能錯過治療時機。另外,有的情況是藥品已在國外上市,台灣尚未通過藥證,仍須等藥廠願意引進並完成臨床試驗,導致患者在長期等待的過程中,神經功能逐漸惡化。

少數疾病前期的藥物可自費使用,以讓病患將症狀維持在較輕的程度,並等待未來治療的契機。但由於罕藥幾乎都是天價,自費對於患者來說相當困難。

罕藥費用難以負擔 患者盼更多支持

劉祐岑表示,許多新開發的療法屬於基因治療,價格遠超過傳統口服藥,幾乎無法與患者討論自費。醫界希望能爭取除健保外的經費來源,並保障一定比重,也可避免排擠健保其他給付的質疑。

洪春旬指出,罕病患者極度仰賴健保。這些疾病中約96%為遺傳性疾病,幾乎被所有商業保險拒保。基金會雖然能提供器材、食品補助,但面對昂貴藥價仍需依賴健保才能負擔。因此基金會訴求包括:縮短審查時間(現平均30個月)、放寬給付規範與編列足額預算。

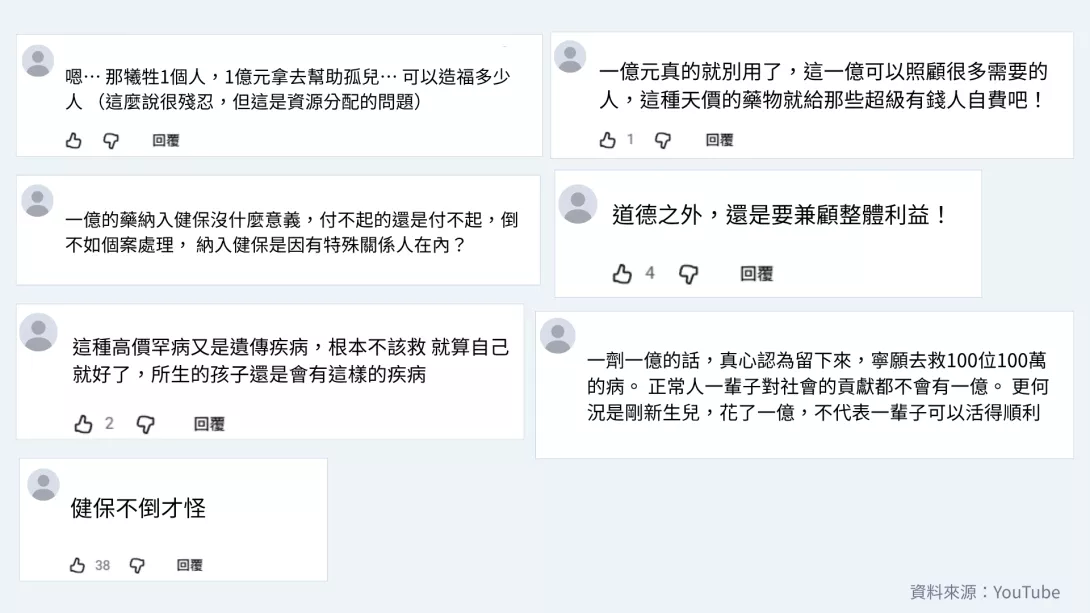

而近期AADC<註三>基因治療藥物通過健保審核,進入議價階段,因療程費用近一億,被民眾質疑浪費健保資源。

AADC藥物相關影片之負面留言摘錄,反對意見主要著重於用一億元救一人是浪費資源,政府決策應考量全體利益。【記者 吳珮雯/製圖】

洪春旬指出,政府在議價時會以低價為原則,也可能與藥廠簽定還款協議<註四> ,實際成本並非外界所見。她也表示,該治療法為基因治療,能根本改善病況,花一次治療費用就能讓病人恢復成正常人,長遠來看能恢復病患與病患家屬(需照顧病患)的社會生產力,因此這些效益不應僅以金錢衡量。

如何在有限的預算中確保罕病患者的生存空間仍是難題,即使健保持續嘗試在有限預算中兼顧公平與效益,對於許多罕病患者而言,等待新藥的時間依舊漫長。醫界、基金會與病友團體期盼機制持續優化、專款編列更加穩定,也希望社會不要因為罕病患者人數少,而忽略他們的需求。

<註一>自然成長:指隨著患者年齡增長,服用藥劑量上升。

<註二>神經退化型罕病:以神經系統與功能逐漸退化為特徵的疾病。神經系統中部分神經元逐漸萎縮或喪失,進而引發慢性病變、功能障礙。

<註三>AADC:芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症,先天的代謝異常疾病,會有肌肉張力低下、發展遲緩、餵食困難、缺乏自主運動、情緒不穩和眼動危象等症狀。

<註四>還款協議:政府與藥廠之間簽訂的協議,主要目的是在藥品價格過高或不確定性高時,透過協議來管理健保藥費。協議形式多樣,例如,患者大於預定給付對象,廠商會自行吸收多的藥價。

回應文章建議規則: