重啟核三再現低投票率 台灣公民意識亮紅燈

【記者 康甯峖/綜合報導】

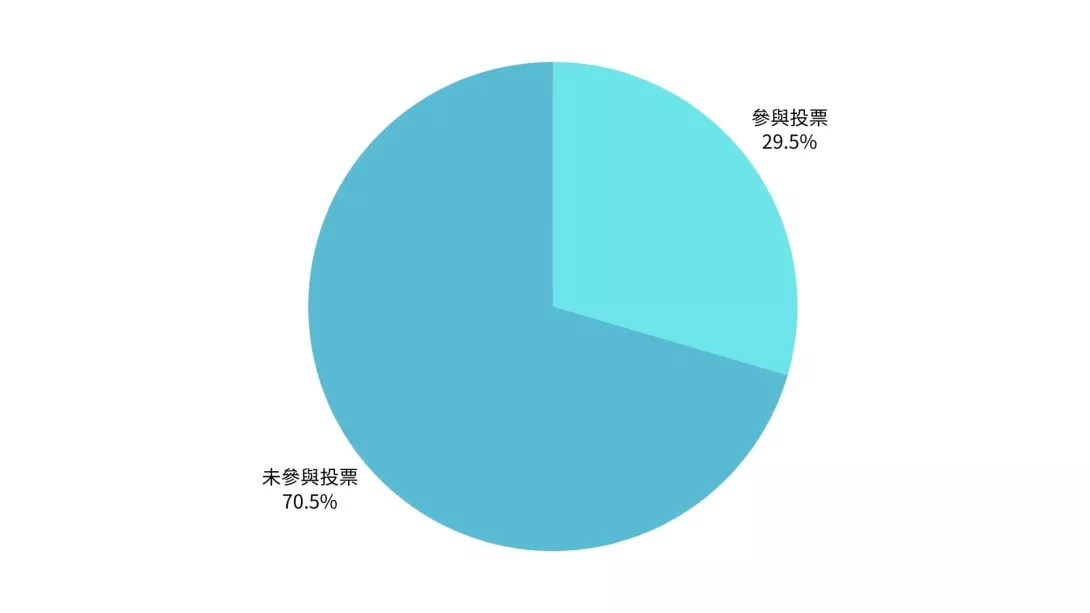

重啟核三公投落幕,雖有約七成選民投下同意票,但投票率僅29.5%,創公投史上第三低,最終未達成案門檻而不通過。而被視為高度爭議的核能議題,卻未能吸引選民參與,凸顯台灣公投制度與公民參與之間的落差,也引發學界對公民意識冷卻與民主正當性的憂慮。

高支持、低參與 核三公投結果呈現斷裂

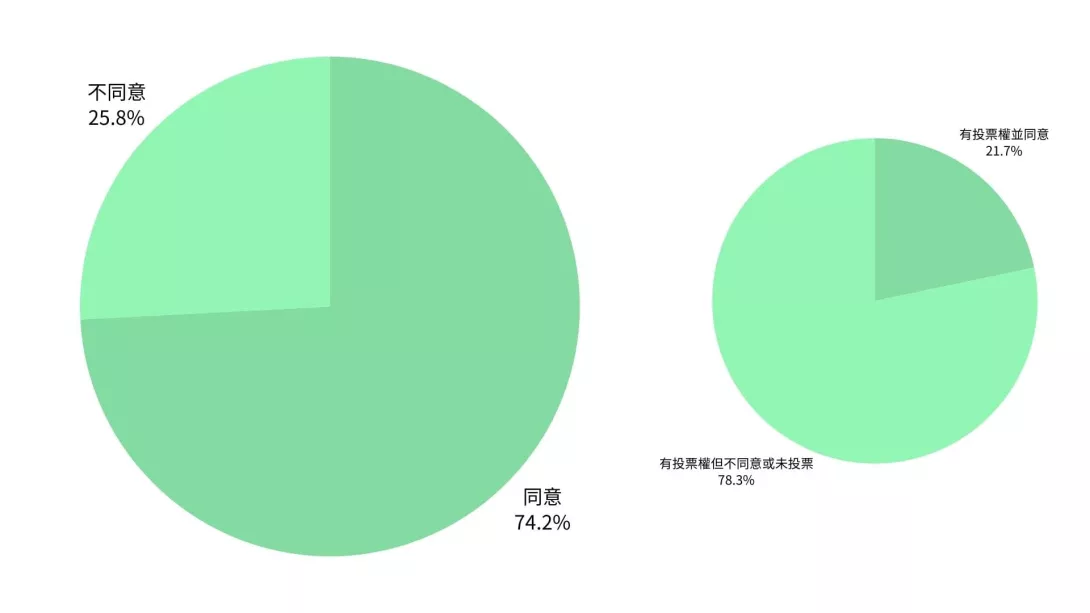

根據中選會公布的資料,這次核三重啟的全國性公投案,擁有投票權人總數為2000萬2091人,全國共有590萬6370人參與投票,投票率為29.5%,是歷年全國性公投中第三低。其中有效同意票為434萬1432票,占比高達74.2%;不同意票為151萬1693票,占25.8%,雖然在所有縣市中皆是同意票多於不同意票,但由於同意票數未能突破投票權人總數的四分之一門檻,最終公投未能通過。

核三公投投票參與率低。【記者 康甯峖/製圖】

左圖可看出同意人數多於不同意,但右圖可看出同意票未超過有投票權總數的四分之一。【記者 康甯峖/製圖】

脫鉤後投票率驟降 綁大選未必反映真實民意

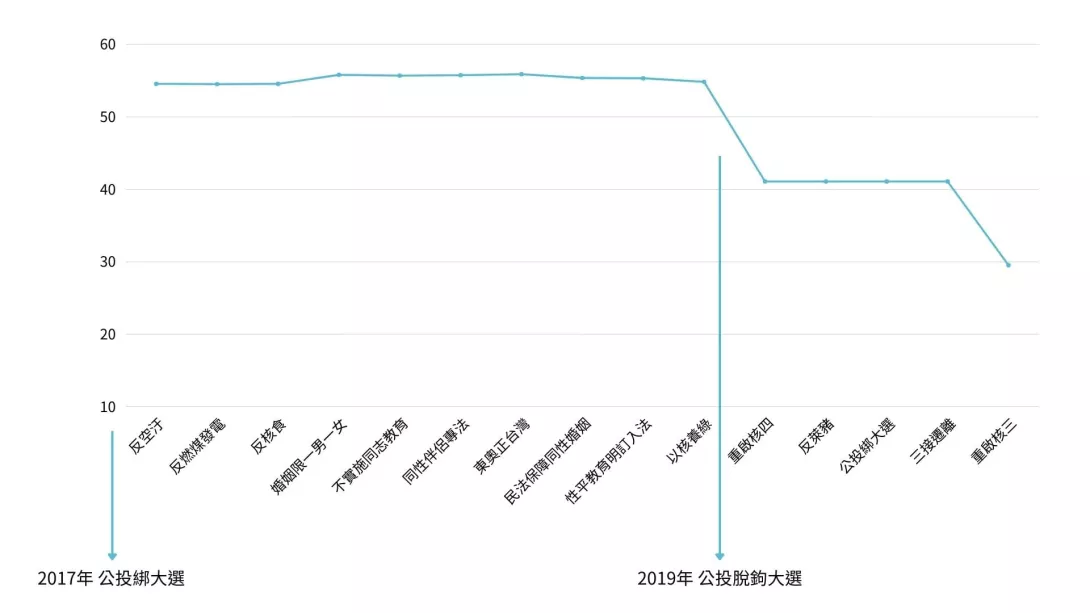

對照過往公投案例,2018 年以核養綠公投投票率曾高達 54.8%,2021 年重啟核四公投也有 41.1%。自2019 年《公投法》修法後,公投與大選脫鉤,投票率出現明顯下滑,顯示制度設計與參與熱度之間存在密切關聯。

對於「綁大選」與「脫鉤」的差異,國立成功大學政治系王奕婷教授說:「很多時候選民只是因為已經來投總統或立委,順便拿一張公投票投下去,這樣的結果不見得表示他真的有立場。」綁大選雖然能拉高投票率,但這種參與不一定能反映民眾對議題本身的真實看法,若選民只是依附政黨立場來表態,公投的價值其實會與代議民主重疊,為了避免投票率低而硬要綁大選,可能會得到許多並不存在的偏好,這對制度長期發展並不是健康的。

投票率在公投脫鉤大選後下降,王奕婷教授提到,公投綁大選時的投票率較高是因為選民在投大選時順便投公投。【記者 康甯峖/製圖】

爭議議題卻難吸引參與 低投票率的背後因素

雖然核能議題在台灣社會一向引發高度爭論,但這次核三重啟公投的投票率卻比以往低,王奕婷教授認為,這個議題會有高度爭議性,是因為有政論節目的討論,以及政治人物在網路上發表看法,但高度的爭議性和高關注是沒有直接的關聯,高度爭議不代表全民關注,可能僅反映少數群體的強烈立場,而非廣泛的社會共識。

另外公民心理與政黨動員也是影響投票率的因素。在心理層面,核能議題對一般民眾來說技術性較高,選民吳先生說:「我對這次公投的內容不清楚,所以我怕去投票的時候會投錯票,也會造成大家的權益受損,所以我就沒有去參加這次的公投。」反映出部分選民對議題的不確定感,轉化為「寧缺席、不冒險」的態度。

王奕婷教授也提到動員不足也是關鍵,雖然部分公民團體與在地居民有動員意願,但資源有限,難以影響全國選民。在主要政黨方面,民眾黨投入較多,但因組織力有限影響仍不足;國民黨雖然立場長期傾向支持核能,卻沒有積極在這次公投中投入大規模宣傳;民進黨則更無意全力迎戰。政黨缺乏大規模對決,使得議題熱度未能轉化為投票行為。

中央選舉委員會發佈823公投的宣傳圖,提醒選民投票時的重要資訊。【記者 康甯峖/擷取自中央選舉委員會官網】

低投票率衝擊公投正當性 制度陷入矛盾

核三重啟公投雖有超過七成投票者表達支持,但因同意票未達投票權人數四分之一門檻,最終仍宣告不通過,即使意見高度集中,若參與不足公投仍可能淪為形式。王奕婷教授指出,若低投票率的趨勢持續下去,台灣的公投制度可能出現兩種發展,一方面民眾與政黨可能逐漸喪失對公投的信心,認為「反正不會過」,因此選擇不再參與或推動,公投作為政治工具的使用率將越來越低。另一方面,若民眾逐漸養成「投人」與「投事」分開的習慣,或許能建立起對議題投票的認同,把公投視為獨立於選舉之外的政治參與模式。

公投冷感成警訊 民主參與問題需正視

低投票率凸顯台灣民主制度面臨的挑戰,未來公投的發展可能在被冷落的政治工具與民眾建立投人與投事分開的觀念之間擺盪,而如何避免長期冷感導致民主參與萎縮,仍是社會必須正視的課題。

回應文章建議規則: