翻轉障礙人生 庇護工場創造就業機會

【記者 張啟敏/嘉義報導】

在嘉義市西區,有一個默默耕耘身心障礙者就業的園地──再耕園。園長吳愛雯表示,再耕園成立之初,就以「給魚吃不如教其捕魚、進而協助賣魚」為核心理念,期望透過就業支持,幫助障礙者在經濟壓力下找到生存與自立的出口。

翻轉傳統救助思維 教之以魚不如授之以賣魚

「當初應該是說我們嘉基(嘉義基督教醫院)本來就做了很多跟弱勢服務有關的,然後第一次要踏入做身障服務,那時候我們就希望,如果著重在一些就業服務的部分,會不會對他們的幫助比較大,所以那時候就會出現是說教之以漁不如授之以賣魚。」吳愛雯回憶。

這樣的理念,正是為了回應障礙者在就業市場的結構性困境。根據勞動部113年「身心障礙者勞動狀況調查」,障礙者勞動參與率僅21.9%,不到一般人口的一半,失業率更高達7.1%,約為全國平均的兩倍。

再耕園秉持「翻轉障礙人生、創造美好生活」宗旨,以最了解障礙者需要為願景,串聯資源,發揮經驗,造福更多身障者家庭。【記者 張啟敏/攝影】

面對多元困境 從需求出發

「因為目前身障者大概分成八大類,不同的障礙類別面對的問題其實很不一樣,在我們的服務裡面,大部分都是以第一類(腦傷個案)比較為主。」吳愛雯說。她解釋,雖然部分學員需要長期照顧,但仍有人具備就業能力,只要給予支持服務,就能在職場上有良好表現。

勞動部113年5月的調查數據則揭露了障礙者就業的結構性困境。近三成受訪者月薪低於基本工資,多半因工時不足或職務限制所致;另有將近四成雖具備工作能力與意願,卻因交通不便或工時安排不符而被迫退出職場。

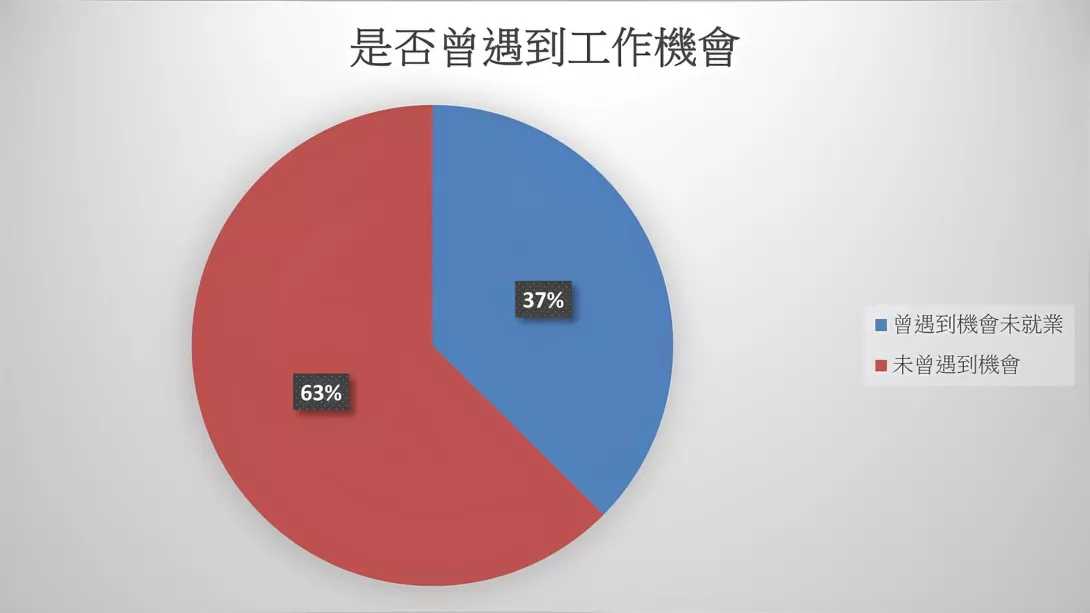

勞動部調查顯示,37.4%身障者曾有工作機會卻未能就業,62.6%則從未遇到過工作機會。【記者 張啟敏/製圖】

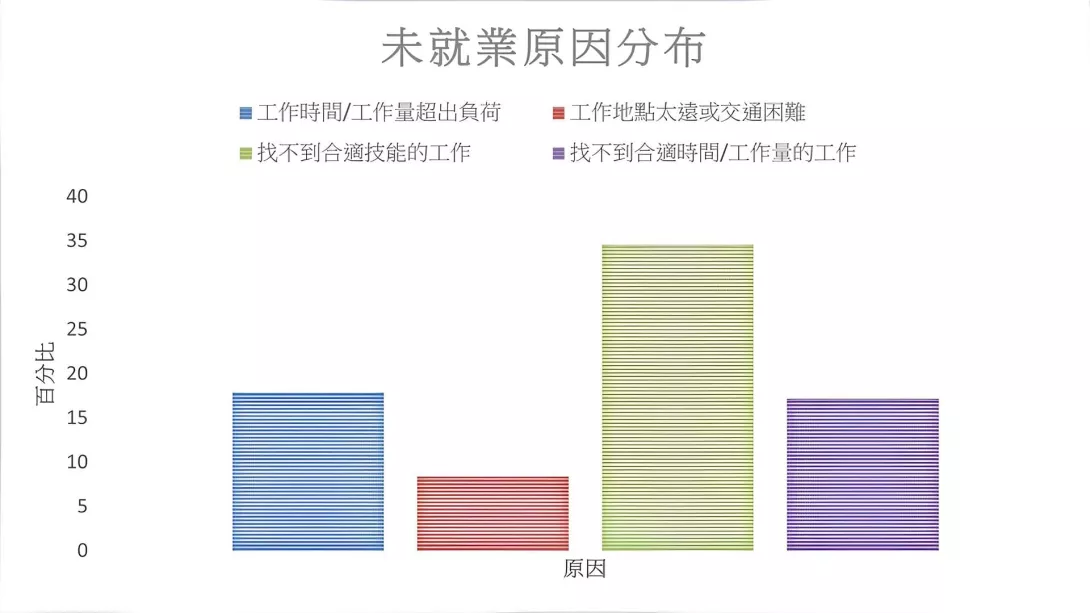

未就業主因是工作量超負荷17.9%與交通困難8.4%;未遇機會者常見障礙為技能不符34.6%及工時不合17.2%。【記者 張啟敏/製圖】

庇護工場 創造就業出口

在再耕園,庇護工場是重要的承接空間。「我們現在的再耕園就是有兩家庇護工場,嘉義目前有四家庇護工場,第五家在成立當中。」吳愛雯指出,透過清潔與咖啡庇護工場,園方提供一個相對保護的環境,讓不適合進入一般職場的障礙者,也能接受技能培養與就服員陪伴。

她強調,這些庇護職場與市府的職業重建中心緊密合作,形成一套完整流程,「當有些人不適合進入競爭職場時,他需要在保護性的環境之下、就會進入庇護職場」。

園區設有庇護工場與商店,製作販售手工餅乾、咖啡、喜餅及禮盒,培養學員實作經驗。【記者 張啟敏/攝影】

再耕園規劃完善,一樓是養生館餐廳咖啡吧,二樓設有庇護工場與照顧中心,三樓有電腦與日照教室,四樓為大型會議中心。【記者 張啟敏/攝影】

職務再設計 讓努力被看見

除了制度性的支持,再耕園也在現場進行「職務再設計」,讓每位學員的能力得以發揮。

吳愛雯舉例:「譬如說我們有一個中度智慧障礙者,他的手功能很好,他手功能很強,然後靈巧度很好,那但是呢,因為他數數不太好。」

「譬如說我們餅乾一盒是放十塊餅,那一塊、二塊、三塊、五塊、六塊、七塊、八塊、九塊、十塊 ,那就漏了第四塊,這就是常常會發生的部分。那遇到這樣子問題怎麼解決呢?老師就改善一個用一個板子,上面有畫十塊餅乾的位置,然後他就把十塊餅乾擺上去,然後把他撿起來放進去,他是不是就不會錯了,那這個我們叫做『職務再設計』。」

她強調,每位學員都努力而特別,透過適當的設計與支持,障礙者同樣能展現穩定的工作表現。

透過工場運作,不僅能發展身心障礙者的就業潛能,也提供了多元的工作機會,同時也歡迎民眾踴躍支持採購。【記者 張啟敏/攝影】

政府與社會支持並行

面對未來挑戰,吳愛雯強調,再耕園除了自身專業服務的持續精進,更希望能在經營管理上做好整體支持,確保無障礙設施、安全檢測與各項環境需求到位,讓不同的服務方案能順利運作。

她指出,園內結合腦麻照顧、食物銀行、婚生輔導、西區服務中心及庇護工場等多元方案,每一個執行團隊都必須維持專業品質,才能真正守護服務對象的權益,同時隨著社會需求的變化不斷提升服務水準,朝著讓障礙者生活更好、就業更穩定的方向前進。

因此,除了園方努力之外,更需要政府發揮關鍵角色,持續強化就業媒合、資訊提供與職務再設計等政策措施,同時社會也必須給予相應支持。唯有政策與社會支持並行,才能形成長遠且穩固的後盾,讓障礙者不僅能進入職場,更能持續站穩腳步,走向自立與有尊嚴的生活。

回應文章建議規則: