有故事沒名單的一群人:南和青年會的榮耀與傷痕

一群有故事沒名單的南和青年會

patagilj/赤子之心的無名之輩

在屏東縣來義鄉的最南端,南和部落的脈動與自然緊密相連,這裡孕育著一群與眾不同的青年。他們自發性地聚集成一個團體,既沒有正式立案,也缺乏任何金援奧援。對於外界而言,他們或許只是些熱血的年輕人,但對他們自己來說,這個群體有一個更為深邃且充滿哲理的名字——「有故事沒名單的一群人」。

一個外來的訪客好奇地問:「青年會怎麼會沒有名單?你們怎麼知道誰是成員?」

「因為青年會沒有名單。」人頡Paupu會長總是千篇一律的答案,眼神堅定而清澈:「你只要是年輕人,就有這份責任。這不是一個團體,這是一種責任。」

這句話並非否定他們的存在,而是強調一種責任與承諾:只要是部落的年輕人,就自動承擔起守護家園的責任。他們沒有任何利益瓜葛,維繫彼此的唯一紐帶,是那份對故土與部落最單純、最真摯的愛。

然而,這份愛卻不是輕易的。在許多時候,它像一塊沈重的巨石,壓在這些年輕人肩上。這份愛,曾讓他們背負著家人的不諒解,也曾引來有心人士的偏見與數落。曾幾何時,「愛部落」這三個字,對這些年輕人來說,竟成了一個既光榮又充滿考驗的詞彙。他們在付出中成長,在傷痕中堅持,用無聲的行動證明,愛,從來不是掛在嘴邊的口號,而是融進生活裡的每一個細節。

sanga sanga san/雨衣下的無畏身影:疫情中的無名戰士

回到2022年,那場席捲全球的疫情為南和部落帶來了前所未有的恐慌。當整個社會都籠罩在不安與焦慮的氛圍中,部落人心惶惶,年長的vuvu們更是脆弱。在沒有任何單位提醒、也沒有任何人催促之下,這群年輕人僅憑著守護家園的信念,主動扛起了責任。他們組成了一支臨時的防疫隊,沒有任何宣傳,也沒有任何回報,只是默默地為部落裡的每一戶人家進行逐戶消毒。

起初,外界以為他們擁有了完備的防護裝備,但事實卻讓所有人心疼。那些在巷弄中穿梭的身影,身上穿的不是專業的防護衣,而是一件件簡陋的黃色雨衣。

「你穿雨衣是要做什麼?那有什麼用?萬一生病了怎麼辦?」一個心疼的母親在門口拉住他,眼裡滿是擔憂。

「沒關係啦,媽,我們穿這樣就好。」他笑著安撫母親:「我們年輕人沒那麼脆弱,部落裡的vuvu們比較重要。」

他冒著被確診感染的巨大風險,手持消毒噴霧,不放過部落的每一個角落。在許多人眼中,他們或許是瘋狂的,但對於這些年輕人來說,這是一場與病毒的無聲戰役,而他們唯一想保護的,是部落裡年邁虛弱的vuvu,以及他們最愛的家人。

身為家屬的長輩,自然也為他們擔憂不已,那是一種看著孩子冒險的心疼與無助。然而,這群年輕人最擔憂的,從來不是自己是否會生病。那一年的景象,至今仍歷歷在目。當整個部落陷入靜默,他們的身影卻如同微光,照亮了恐懼的黑夜。他們的行動,證明了青年不僅是部落的未來,更是當下最可靠的守護者。那一幕,也深深烙印在每一個見證者的心中,因為真的沒有任何其他團體,能夠像這群青年一樣,在毫無號召之下,立刻且主動地為部落做到這件事情。

sika masan musalj/記憶的承載者:追尋失落的酒麴香

除了應對突發的危機,這群青年更肩負著傳承部落文化的重責。他們深深的知道,傳統不是靜態的文物,而是流淌在血液裡的活水,需要有人用心去承載與傳遞。在部落的任何婚喪喜慶場合,只要有空閒的時間,他們都會主動現身。在喪禮中,他們會陪伴家屬守夜,協助繁複的除喪儀式,並分擔各種公差雜役。他們的付出是無私的,對於部落協會的任何活動,他們更是義不容辭地提供協助。

然而,這些看似微不足道的小事,背後卻是長年累月的學習與實踐。試問,有多少年輕人能熟練地分割禮肉與獵物?又有多少人懂得傳統的除喪儀式?這些在許多人眼中不重要的事情,卻是這群青年們必須承擔的責任。他們必須跟在長輩身邊,一點一滴地學習,才能掌握那些看似簡單卻蘊含深厚智慧的技藝。諷刺的是,儘管他們付出如此多,傷痕累累,最終依然選擇留下來,繼續守護這份傳統。

特別值得一提的是,青年會中的少女們,為了傳承南和部落獨特的酒麴製作技術,付出了巨大的努力。這項傳統技藝正面臨失傳的危機,她們為了尋找願意指導的老人家,屢次碰壁。

「vuvu,我們想學怎麼做酒麴,您可以教我們嗎?」她們好不容易找到一位長輩,小心翼翼地問。

長輩搖了搖頭,輕描淡寫地說:「唉,這沒什麼啦,你們學這個要幹嘛?現在年輕人都不學這個了。」話語中帶著無奈與不解。

即便被拒絕,她們也沒有放棄,甚至遠赴德文部落尋找製作所需的材料,四處向老師傅請教。在沒有任何協會或單位的經費支持下,她們只能先行自掏腰包,憑藉著薄弱的人脈關係,努力尋找技術與資源。這段艱辛的歷程,讓身為其中一員的她們難過到流下眼淚。然而,她們的努力沒有白費,如今,少女們已經熟練地掌握了這項技藝,並將所學的知識傳承給部落裡的弟弟妹妹們。她們用行動,將vuvu的珍貴記憶永久地記錄下來,這樣的堅持與努力,絕不是那些「冷眼旁觀、冷嘲熱諷」的人所能抹滅的。

sika masan tjelulj/榮耀與傷痕:愛部落的沈重字眼

這群青年的付出,並非總能換來理解與讚揚。每當部落發生緊急狀況,例如工寮火災、農園災害,或是需要發送物資、支援活動時,廣播裡呼叫的總是:「有哪些青年在部落?請出來協助…」他們是部落最可靠的後備軍,總能在第一時間無條件地伸出援手。然而,當他們在協助過程中,稍有差池,責罵聲卻總是悄然而至,讓他們措手不及。

汗水從額頭滑落,一名青年正吃力地搬運著重物。他身後,幾位長輩低聲議論著:「你看他們,連這點小事都做不好。」聲音不大,卻像刀子一樣劃過心頭。

這些青年,也是父母捧在手心裡長大的寶貝。身為曾是他們的老師,親眼見證了他們背後的努力與辛苦,以及巨大的改變。但這份改變,卻沒有得到應有的尊重。為什麼當他們成為青年,微小的錯誤就要被放大檢視?為什麼當他們流著汗、背負責任時,換來的卻是一句句的指責?這些無心的傷害,讓他們感到心疼與委屈。他們也只是孩子,也會難過,也會受傷。

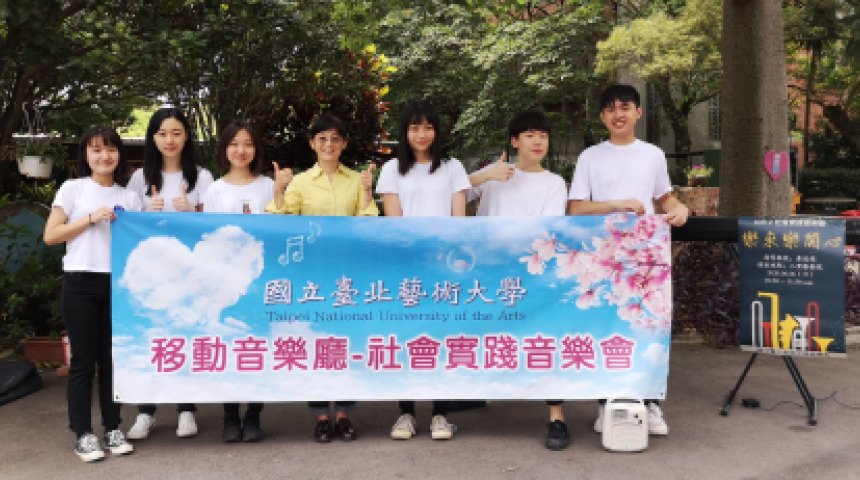

除了在部落內的默默付出,這群青年更是部落文化的驕傲大使。他們曾遠赴台北藝術大學,分享南和部落的小米酒文化,親自教學製作方法;他們也曾前往阿米斯音樂節,用南和傳統的歌謠,唱出部落的靈魂。在許多不為人知的角落,他們開辦了傳統狩獵、獸皮處理、小米酒製作等技術的教學工作坊。他們也努力學習辨識舊部落的傳統植物,學習編織、搭建獵寮等古老的技藝。他們不僅是文化的繼承者,更是文化的傳播者。

sika masan simatjelj/部落的燈塔:將南和之光帶向遠方

這群青年,已經成長為溫暖、主動且無私的樣子。他們對部落的愛,已經超出了語言的範疇,化作實際的行動,成為部落的希望與燈塔。然而,看著他們屢次被傷害,內心不禁感到揪心。當每一次看見青年們輕易地在網路社群上被批評與論述,那些批評者因著不理解而產生的偏見,總讓部落耆老的心糾結成一團,淚水幾度忍不住滑落。最大的擔憂是,有一天,他們會因為這些傷害,而厭惡自己成長的地方,甚至選擇離去。

但事實上,這群青年並不需要任何歌功頌德,他們不需要外界的掌聲與鎂光燈。因為就算有人冷眼批評,他們依然願意默默為部落付出。他們付出的次數已經太多太多,卻鮮少有人願意為他們發聲。

「我們真的拜託,若您真的無法隨傳隨到,就請不要輕易傷害這些孩子。」

這一次,部落有心人決定站出來,用力地、大聲地為青年人聲援,因為這個世界從不缺少批評,但我們的青年更需要的是支持與愛。

他們所守護的,從來都不是別人的家,而是我們共同的部落,是每一個生活在這片土地上的人的家園。如果你已經花時間讀到這裡,請不要吝嗇,在下一次部落活動時,給他們一個微笑,說一聲謝謝。讓這些父母的寶貝,能夠繼續堅守南和部落最美好的品格,帶著力量,勇敢地走下去。

vili vililjan/愛與故土的永恆連結

有句話深深地刻在心底:「即便父母對孩子再不好,孩子最愛的,依然是爸爸媽媽。」這句話同樣適用於這群南和青年。儘管南和的水與養分,曾讓他們感到辛苦與痛苦,但他們依然深深地愛著這片土地,愛著自己的部落。這份愛,是他們永不枯竭的力量來源,也是部落得以永續的希望。他們沒有名單,卻有著最動人的故事。他們是南和部落的無名英雄,是每一個願意為部落付出心力的年輕人的縮影。他們的付出,值得我們每一個人,用最大的溫柔與善意來回應。 圖/截自理幸查絡臉書.

回應文章建議規則: