遇鯨豚、海龜擱淺 民眾須遵守「三要四不」避免二次傷害

華岡融媒體記者/陳乙伶報導

鯨豚與海龜擱淺事件近年來頻傳,中華鯨豚協會吳佩穎救傷暨調查專員強調,面對鯨豚與海龜擱淺事件時,民眾撥打 118 通報後必須遵循「三要四不」原則,避免出於好心而對垂危個體造成二次傷害,讓專業單位介入。

▲陳毓蓉解釋擱淺海龜救援復健現場。攝|陳乙伶

中華鯨豚協會陳毓蓉獸醫師指出,救援工作不僅與時間賽跑,更暴露了海洋環境中嚴峻的人為威脅,從漁網纏繞、船隻撞擊,到海洋垃圾與抗藥性細菌的污染,讓這些保育類動物的生存機率極低,活體擱淺存活率僅一到兩成。此外,船隻的噪音污染或在建設過程中的打樁聲,也可能對鯨豚的聲學定位產生影響。

在台灣,鯨豚物種資源豐富,大約有 33 種鯨豚曾被記錄。吳佩穎說明,在救援擱淺鯨豚的生涯中,處理過的擱淺物種約有 20 幾種,擱淺鯨豚有八成帶有心臟的疾病和肺炎。此外,這些擱淺鯨豚也有很高比例的寄生蟲感染。

民眾在海邊發現擱淺鯨豚,會因誤解為魚類而試圖推回海中,認為牠們需要水。然而,吳佩穎表示,鯨豚是哺乳動物,用肺呼吸。擱淺動物多是虛弱、嗆水情況,導致肺部出現感染或發炎 。鯨豚擁有特殊的呼吸系統構造,食道與氣管是完全分離的,正常情況下不會因進食而嗆水。不當拖回海中的舉動,可能使嗆水情況加劇,影響後續救援存活機率 。

擱淺動物甚至可能因船隻撞擊導致內臟或骨骼碎裂,其體表厚脂肪層能吸收衝擊,讓外觀難以判斷內傷 。因此,吳佩穎解釋,即使鯨豚看起來活動力尚可,外觀沒有明顯外傷,內傷的可能性仍極高,需要完整的影像學檢查才能診斷。

吳佩穎提醒,遇到擱淺鯨豚時除了避免與頭尾部靠太近被咬傷或打到外,也要注意擱淺鯨豚頭部上方噴氣孔噴出的分泌物,可能是牠們肺部的病毒黏液,以免被傳染。

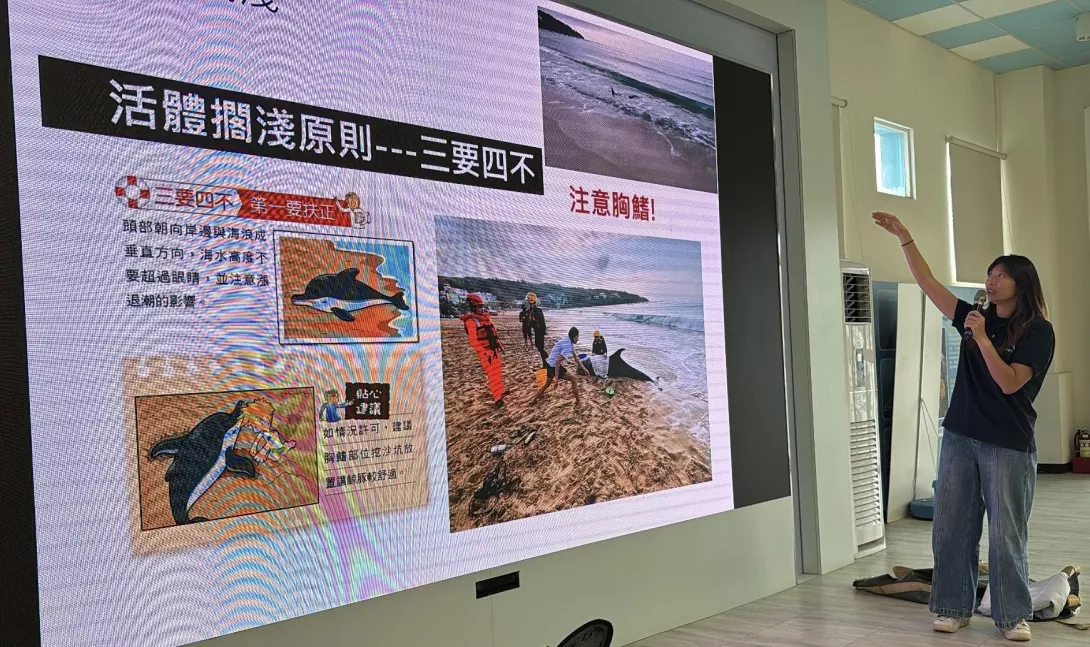

▲吳佩穎向志工講解遇到鯨豚擱淺該如何應對。三要是要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳;四不則是不要日曬、不要站在頭尾處、不要拉扯鯨豚的胸鰭與尾鰭、不要喧嘩。攝|陳乙伶

陳毓蓉指出,全世界共有7 種海龜現存,台灣海域共可見五種海龜。海龜擱淺的主要原因分為兩類:血吸蟲的疾病感染(此寄生蟲會在海龜的心臟周圍動脈管造成發炎或血栓,甚至寄生全身、破壞其他器官)以及廢棄網具的纏繞(導致海龜窒息)。

陳毓蓉指出,海龜擱淺時身上的纏線或魚鉤,若沒有專業評估便自行拉扯或拔除,可能因不同樣式的魚鉤(例如雙鉤或延繩釣魚線),而造成更深的內傷 。這是因為海龜吞入的魚鉤可能不只一隻,或者在體內卡在食道更深的位置。或者,遇到擱淺海龜背甲上布滿藤壺擅自主張清除乾淨就野放。陳毓蓉表示,健康的成年海龜會主動磨蹭岩石或物體來清潔背甲,因此藤壺附著過多可能表示牠的身體狀況不佳,導致無法正常維持身體清潔。暗示健康有問題。 遇到此情況,「牠們需要的是帶回收容站進行完整的檢傷,確認是否有肺炎或其他系統性疾病,才能對症下藥。」 。

▲訓練救援志工教具,解釋擱淺鯨豚如何利用擔架布搬運,以及在救援池裡如何保護穩定鯨豚。攝|陳乙伶

陳毓蓉提醒,在救援活體海龜時,民眾應把海龜安置在陰涼、乾燥的地方,下方墊軟毛巾,不用放水,等待專業人員到場評估。

鑑於公眾認知的重要性,陳毓蓉提及,中華鯨豚協會積極將保育知識推廣至校園。目前,協會已經開放桃園、新竹、宜蘭等地的學校老師申請相關講座,將當地擱淺案例帶入校園宣導。目的旨在讓學生和一般民眾了解正確的應對方式,避免錯誤介入,達到知識普及目的。

吳佩穎再次提醒,公眾若發現擱淺事件,最高原則是立即撥打 118 通報,讓專業救援體系介入,這才是保障這些珍貴海洋生物活命的最佳途徑。

此為11月8日鯨豚救援培訓課程摘要與訪問,可點入以下單位查看更多。

◎主辦單位:海洋委員會海洋保育署(https://www.facebook.com/ocaoactaiwan)

◎執行單位:成功大學海洋生物及鯨豚研究中心(https://www.facebook.com/nckucetacean)

◎協辦單位:中華鯨豚協會(https://www.facebook.com/tcstcswhale)

回應文章建議規則: