天地之變:易經與永續環境的啟示|與談 邱求三教授

天地之變:易經與永續環境的啟示|與談 邱求三教授

照片

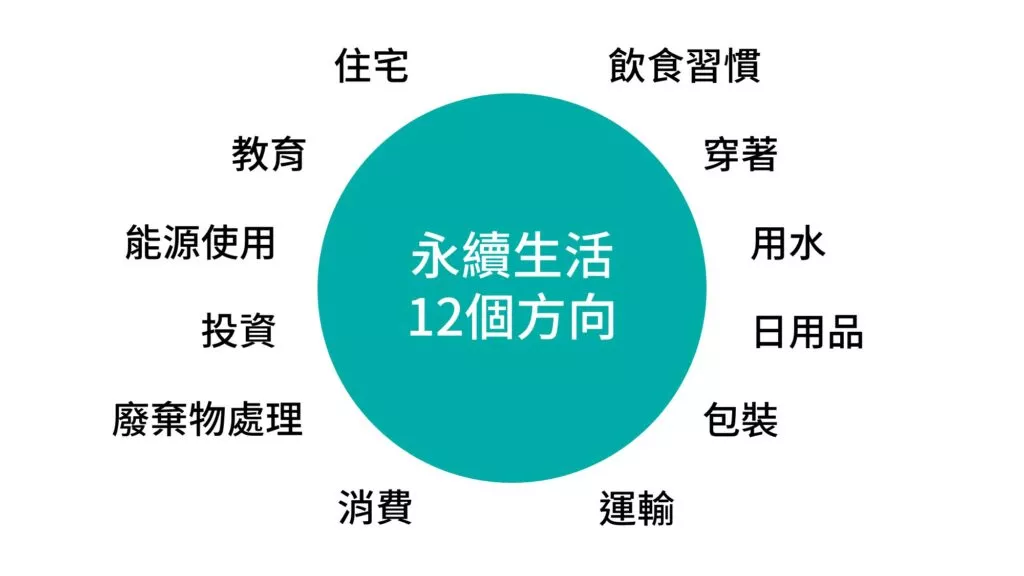

氣候變遷極端氣候,讓我們警覺必須改變思維,並落實於日常生活習慣。『易經』 這古老的智慧指引著我們如何的生活與抉擇。 『易經』不再只是知識,更是一種行動的哲學。永續發展需要『知行合一』,從理念出發,落實在日常生活與科技發展的制度中,這是環境永續的核心概念。 永續發展的核心,是三個面向的平衡:環境保護、社會公平、經濟發展。這三者缺一不可,就像一個穩定的三角架。臺灣在永續發展面臨許多挑戰。再生能源比例偏低、水資源風險高,環境素養也有待提升。科技發展的同時,政府需要重視永續環境 特別是在教育、政策與文化。 在永續的追求上,不是來自過度索取,而是來自與自然的同融與共生。 在人與人之間社會之中以及大地之上找到和諧。

照片

受訪者:

邱求三 教授|國立宜蘭大學環境工程學系 通識教育課程 環境永續與易經 主持人/講師

易經 × 氣候變遷 × 國際科研 × 永續發展

製作人/攝影/剪輯/採訪者:Jinny Shih 《Jinny的視鏡》專題報導

備註:

「對環境的衝擊PAT」通常指的是在環境科學領域中,描述人類活動對環境影響的 I = PAT 公式。 這個公式是由美國生態學家巴里·康蒙(Barry Commoner)提出的,用以解釋環境惡化。

I = PAT 公式解析

- I (Impact):: 環境影響,即環境退化的程度。

- P (Population):: 人口,指不斷增長的人口數量。

- A (Affluence):: 富裕程度,通常代表經濟成長和人均財富的增加,導致更頻繁的消費和資源消耗。

- T (Technology):: 技術,是指消耗資源或製造污染的技術,技術的發展可能加劇環境的壓力。

回應文章建議規則: