記憶漸漸模糊時,《昨日報》透過共好行動陪伴長者的日常

文字/黃筱妍、編輯/邱羿慈

記憶像是一本翻舊的日記,有時字跡清晰、有時模糊難辨。當媽媽漸漸忘記昨天吃了什麼、去了哪裡,兩位女兒沒有急著糾正她,而是陪她一起「記住」。她們用一份自製的《昨日報》,記錄生活的每一天,重新為記憶找回溫度。

創作開啟回憶之門,映照家庭的日常與儀式感

媽媽杜麗姿過去會在 Facebook 上分享生活點滴。但近年來,女兒們發現,她開始頻繁忘記剛剛說過的話,連剛吃過什麼、去了哪裡也記不清楚。與其一再提醒她「你又忘了」,大女兒林玉文與小女兒林玉婷反而決定攜手合作,結合教學與設計專長,幫媽媽「留下」這些逐漸模糊的記憶,打造一份只屬於她的家庭報紙——《昨日報》。

從那天起,杜麗姿成了家中的「總編輯」,每天主動尋找值得記下的日常:早餐吃了什麼、下午去了哪裡,甚至散步時看到路邊花開,也會特地拍下來,打算放進報紙裡。這樣的書寫,不只是對記憶的練習,更讓她在「寫昨天」的過程中,重新找回被需要的感覺與自我價值。

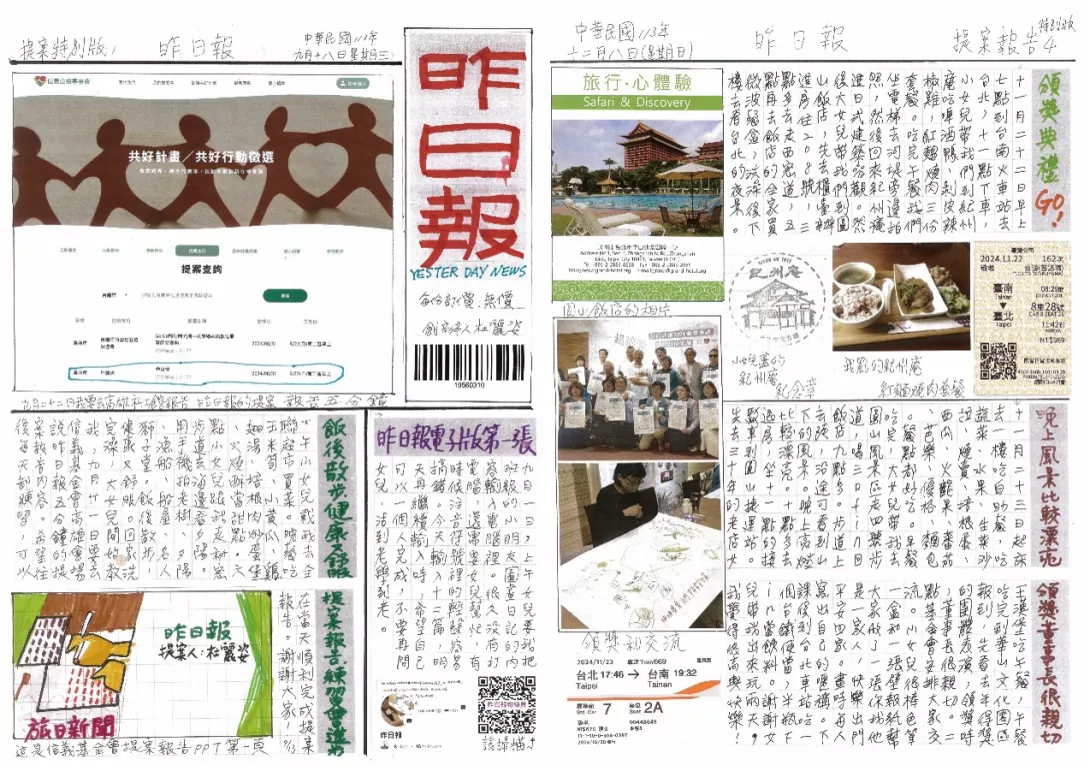

(圖一/每一個字都是杜麗姿親手寫下的報紙)

借助報紙融入高齡日常,家庭互動再現,贏得信義首獎

一開始,媽媽只是記錄昨天吃了什麼、去哪裡、看了什麼,甚至發展出屬於杜麗姿的「流水帳體」。後來,她們開始幫媽媽發想不同的「特別專欄」,像是「出門報」,會有去全聯版、圖書館版,女兒們都會提醒媽媽「要把事情記下來,回來要寫喔!」

最有趣的是,媽媽對於電腦操作總是步步為營——雖然其實她已經會了,但每次還是喜歡「問一下」女兒確認操作步驟,每做一步就要問一次。林玉文笑著說:「但其實她給外人看可以自己全程完成,只有在家裡會這樣。」

同時也在媽媽的每日紀錄中,尋找相關連的日常主題,透過親筆書寫的字跡與插圖,完成一份紀錄每個當下的手作小報。慢慢地,這份報紙不只是媽媽的記憶紀錄,更變成了全家人討論、互動、甚至創作的媒介。而這份充滿愛的計畫,也獲得了信義基金會的共好行動首獎。

從家中翻閱到課堂互動,《昨日報》展開共融共好的教育實驗

後來,兩位女兒更將《昨日報》的概念帶入國小教學現場。一份「小學版昨日報」就這樣誕生了——有人負責「喝水版」,記錄今天喝幾次水;有人負責「上課版」,觀察老師有沒有講錯字;連「下課時間版」也分得鉅細靡遺,有打掃時的下課、玩耍時的下課。每個孩子都在練習怎麼去記得那些看似微不足道,卻藏有快樂的小時刻。

(圖二/認真思考昨日報要寫什麼的孩子們)

缺乏模板,不是缺陷,而是最好的開始

在林玉文與林玉婷的眼中,《昨日報》從來沒有「應該怎麼寫」。它最珍貴的地方,是每個人都能運用結合的愛好、特長與家人彼此靠近。有人喜歡喝酒,就專門記錄他的「品酒日記」;有人愛種花,就記下今天哪一朵先開了、天氣有多暖。

在這樣的報紙裡,每個人不只是家庭成員,而是主筆、編輯、攝影師、排版設計——而生活,就是每一天都在發生的頭條新聞。

每一段日常都是故事,高齡者用創作重新確認自我

對許多長者來說,「記不得」像是一場安靜卻持續的風暴,讓人失去方向、自信與參與感。而《昨日報》,讓長輩者不再是記憶流失的被動接受者,而是主動創作、參與、記錄的行動者。

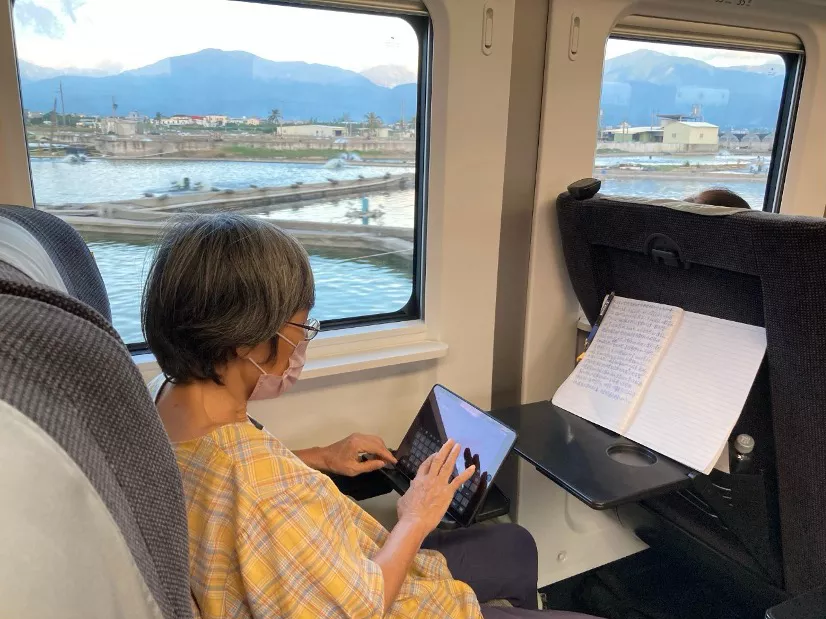

(圖三/隨時隨地都在記錄生活的杜麗姿)

這不是過去的報導,而是正在發生的生活。明天,還會有新的一份《昨日報》正在編輯中。

回應文章建議規則: