蔣梅貞視角:古之塵工作室的織布傳承與創新

蔣梅貞視角:古之塵工作室的織布傳承與創新

{屏東/古樓 記者/程德昌 2025.7.13.}

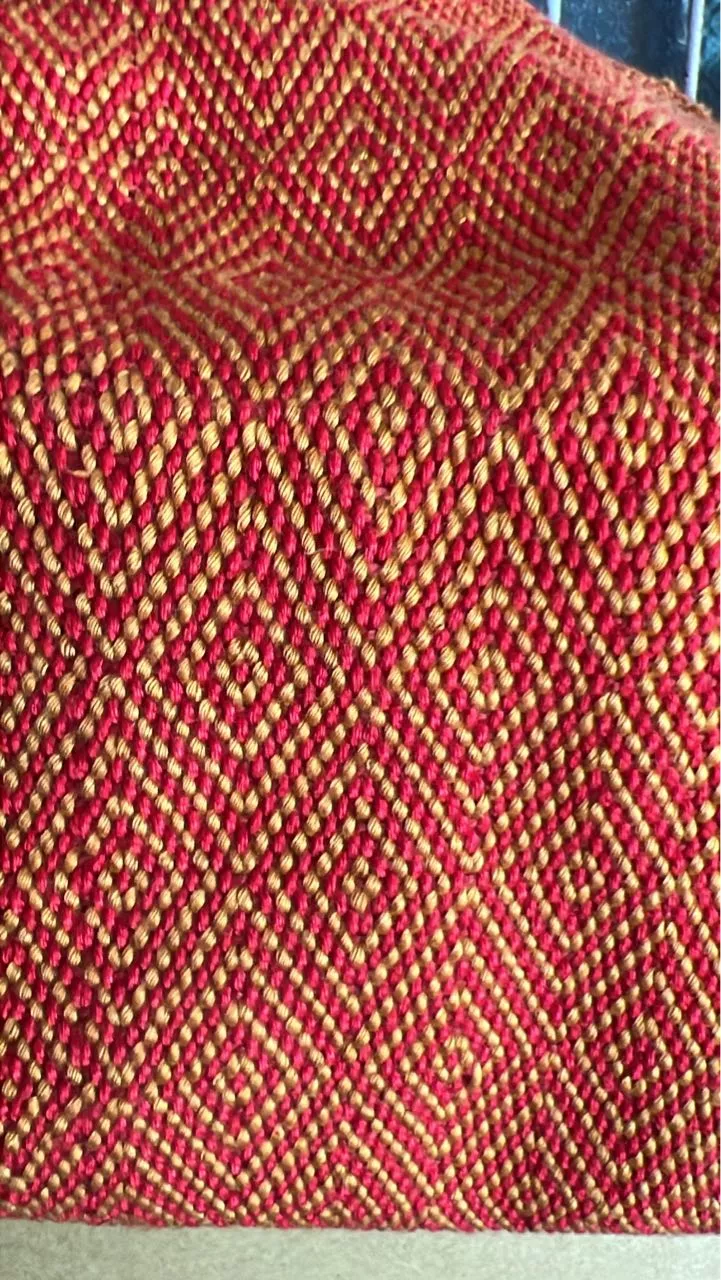

盛夏的屏東,炙熱的陽光灑落在「古之塵原住民文物工作室」的屋頂上,室內卻是另一番熱絡景象。身為工作室主理人的蔣梅貞,看著眼前專注於織布的許蘭花與其他三位學員,心中感慨萬千。時間過得真快,轉眼間又到了織布循環教學的日子。對她而言,這不只是一門技藝的傳授,更是身為排灣族後代,必須肩負的文化傳承使命。

蔣梅貞深知,傳統的織布工藝固然珍貴,但在現代社會中,也必須與時俱進,才能煥發新的生命力。她始終相信,傳承不代表墨守成規,而是要在保有核心精神的基礎上,勇於接受環境的變遷,接納多元族群的織紋,甚至改良織具與織法。

工作室的桌上,擺放著幾台簡易的桌上型織布機,它們輕巧便捷,彌補了傳統大型織布機在空間與操作上的不便,然而其織理原理與傳統織布並無二致。蔣梅貞常說:「如果你真想成為一名織女,那麼每種織具都必須樣樣精通。」她鼓勵學員們從傳統織具開始,一步步走出部落,向外求經,認識更多元族群的織具與織法,例如多臂式、轆轆、天秤等所謂的「高機」。在她看來,唯有廣泛學習,才能真正掌握織布的精髓。

回顧自己的教學之路,蔣梅貞不禁有些許自豪。早在2009年,她便開始在內埔農工推廣桌上簡易織布機教學,之後陸續將這項技藝帶進來義高中、文化大學資源中心,直到如今的高雄師範大學,以及許多部落社區協會和勞動部的職業訓練課程。漫長的教學生涯,讓她累積了豐富的經驗,也見證了許多學生從零開始,一步步掌握織布的樂趣。

談及織布機的製作,蔣梅貞總會提起部落裡的奇才——魏孫.峯。她笑稱魏孫.峯是位「高手在民間」的人物,只要告訴他織布機的原理,他便能巧手製作出各式各樣的織布機。許多族人,甚至外縣市的訂單,都慕名而來,足見其精湛技藝。

如今的蔣梅貞,最大的心願便是將自己所學的一切,毫無保留地傳承給所有有興趣、有熱情的人。她深信,文化的火種需要不斷地傳遞,才能生生不息。看著工作室裡,織梭在指尖穿梭的許蘭花們,蔣梅貞的眼中閃爍著希望的光芒,她知道,這份傳承的使命,將會在這片土地上,繼續綻放光彩。

回應文章建議規則: